在人类遗传学的领域中,血型始终是一个既神秘又充满现实意义的话题。当父亲是B型血、母亲是A型血时,孩子的血型既可能继承父亲或母亲的特征,也可能呈现出完全不同的组合。这种看似随机的遗传规律背后,实则蕴含着严谨的生物学机制。本文将从遗传规律、性别关联性、现实案例及文化认知等多个维度,解析父母血型组合对子女血型的影响。

一、血型遗传的生物学基础

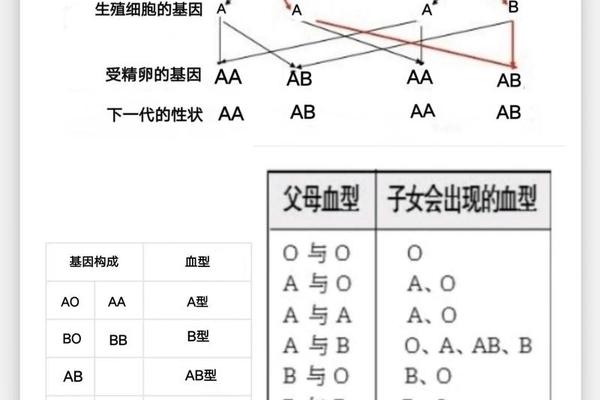

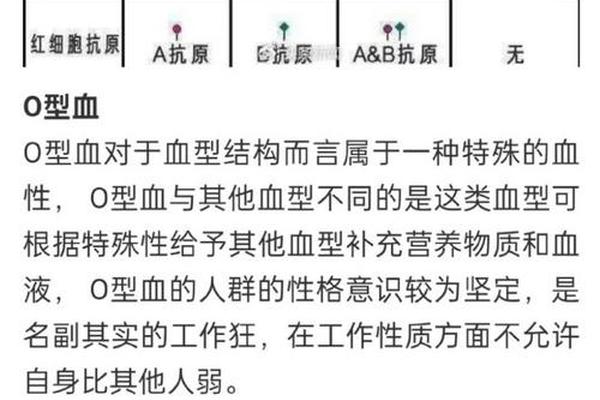

ABO血型系统由9号染色体上的三个等位基因(A、B、O)决定,其中A和B为显性基因,O为隐性基因。父母的基因组合通过生殖细胞各提供一个等位基因给子代。例如,A型血个体的基因型可能是AA或AO,而B型血则可能是BB或BO。

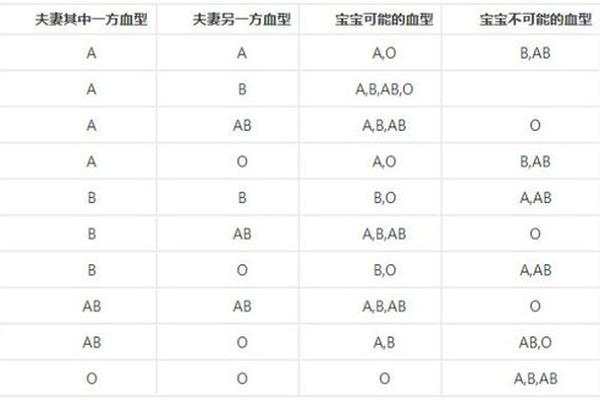

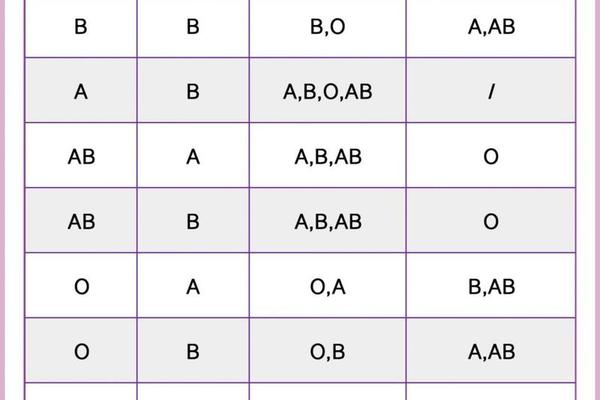

当父亲为B型血(基因型可能为BB或BO)、母亲为A型血(基因型可能为AA或AO)时,子代的血型将取决于父母各自传递的基因。例如,若父亲的基因型为BO(携带隐性O基因),母亲为AO,则孩子可能获得的基因组合包括AO(A型)、BO(B型)、AB(AB型)或OO(O型)。这种组合的多样性解释了为何同一对父母可能生出不同血型的孩子。

值得注意的是,基因的显隐性关系在此过程中起关键作用。即使父母携带隐性O基因,只要显性基因存在(如A或B),隐性基因的性状就不会表现出来。A型或B型父母生出O型孩子的可能性,完全取决于双方是否都携带隐性O基因。

二、性别与血型关联的真相

民间常有“儿子随母,女儿随父”的血型传言,但科学研究表明,血型遗传与性别无直接关联。决定血型的基因位于常染色体(第9对),而非性染色体(X/Y),因此男孩或女孩的血型继承概率完全均等。

以父亲B型(BO基因型)、母亲A型(AO基因型)为例,无论孩子性别如何,其血型概率分布均为:A型25%、B型25%、AB型25%、O型25%。性别差异仅体现在性染色体(男孩为XY,女孩为XX)的遗传上,与ABO血型系统无关。

这一结论也得到了大规模统计数据支持。日本九州大学对超过1万名受试者的研究发现,血型分布在不同性别群体中无显著差异。我国上海市第六人民医院的临床研究同样显示,父母血型组合对子女血型的影响遵循孟德尔定律,不受性别因素干扰。

三、现实案例与特殊血型分析

在常规遗传规律之外,特殊血型案例的存在进一步揭示了血型系统的复杂性。例如,孟买血型(hh基因型)个体即使携带A或B基因,也无法在红细胞表面表达相应抗原,导致血型检测结果与遗传预期不符。若父母中一方携带此类罕见基因,可能打破常规的血型遗传模式。

另一个典型案例是Cis-AB血型。这种基因突变使个体同时携带A和B抗原的融合基因,导致其子代血型出现异常组合。例如,Cis-AB型父母与O型配偶可能生出AB型子女,这与常规遗传规律相悖。

对于普通家庭而言,了解这些特殊血型的意义在于打破认知误区。当子女血型与遗传预期不符时,不应简单怀疑亲子关系,而需考虑罕见基因变异的可能性。现代DNA检测技术可通过21个STR基因座分析,精确判定亲子关系,避免因血型不符引发的误解。

四、文化认知与科学真相的碰撞

尽管科学界早已明确血型遗传机制,但文化认知仍存在显著偏差。日本学者古川竹二1927年提出的“血型性格说”影响深远,甚至衍生出“B型血父亲与A型血母亲组合易培养出创新型子女”等伪科学论断。成都3366例献血者的艾森克人格测验显示,血型与性格特质无统计学相关性。

这种认知偏差的持续传播,部分源于人们对简化因果关系的心理需求。将复杂的人格特征归结于血型,既满足了归类需求,又规避了环境教育的责任反思。学术界对此保持警惕,立命馆大学心理学教授佐藤达哉明确指出,血型歧视的危害堪比种族主义,可能扭曲正常的人际评价体系。

血型遗传的本质是基因随机组合的生物学过程,既不存在性别偏好,也不具备性格预测功能。对于B型父亲与A型母亲的家庭,子女可能呈现A、B、AB或O型中的任意一种,这种多样性正是生命奥秘的体现。未来研究应聚焦于特殊血型的分子机制,以及文化因素对科学认知的干扰作用。公众在关注血型遗传时,需以科学为依据,避免陷入伪科学陷阱,让基因的真相回归生物学本质。