在人类血液的复杂图谱中,AB型血始终笼罩着神秘色彩。这个仅占全球人口不足5%的稀有血型,因其独特的生物学特性和社会文化隐喻,常被冠以"贵族血"的称号。对于男性群体而言,AB型血更承载着双重象征——既是免疫系统精密运作的产物,又在不同文明中衍生出关于智慧、领导力与基因优越性的集体想象。这种称谓背后,既蕴含着医学科学的严谨逻辑,也折射出人类对生命密码的浪漫化解读。

稀有性与基因独特性

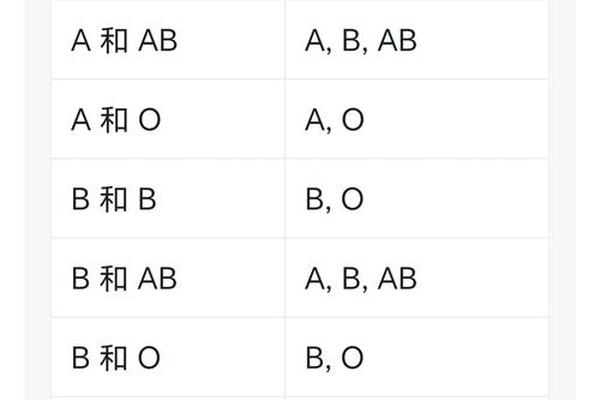

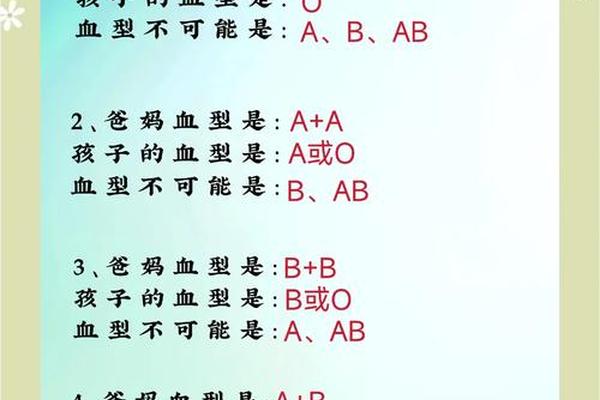

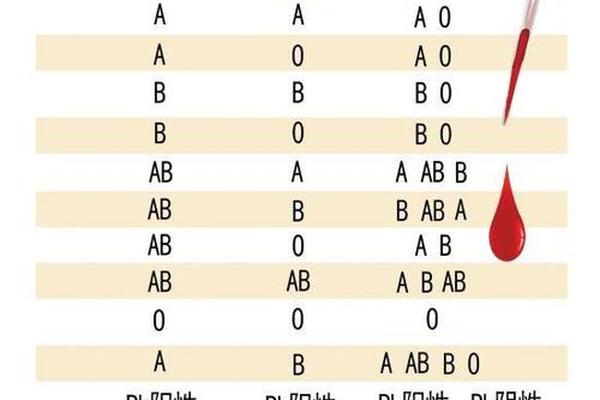

AB型血的稀缺性源于其特殊的遗传机制。根据ABO血型系统的共显性遗传规律,只有当个体同时携带A和B两种显性等位基因时,才会表现为AB型。全球流行病学调查显示,AB型血在东亚地区的分布率为8-10%,而在欧洲仅为2-5%,美洲原住民群体中几乎不存在。这种地理分布的极端差异,使得AB型血在特定族群中更显珍贵。

从分子生物学角度,AB型抗原的合成需要双重酶活性。日本学者山本等人在1990年通过基因测序发现,AB型红细胞表面同时存在N-乙酰半乳糖胺转移酶和半乳糖转移酶。这种双重催化能力使AB型成为唯一能同时表达A、B抗原的血型系统,其基因结构的复杂性远超其他血型。德国数学家贝恩斯坦在1924年建立的遗传模型显示,AB型后代的基因重组概率具有非线性特征,这种生物学上的"例外状态"强化了其独特性认知。

医学功能的双重优势

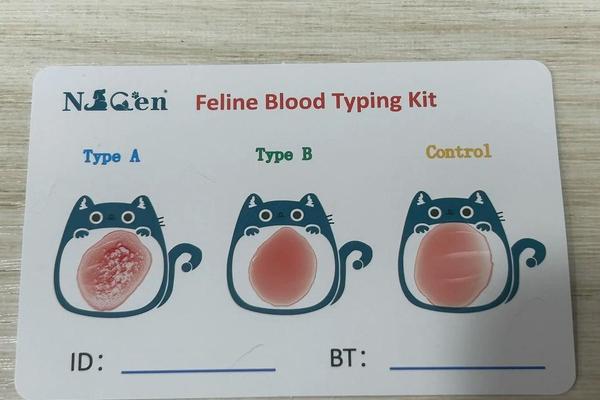

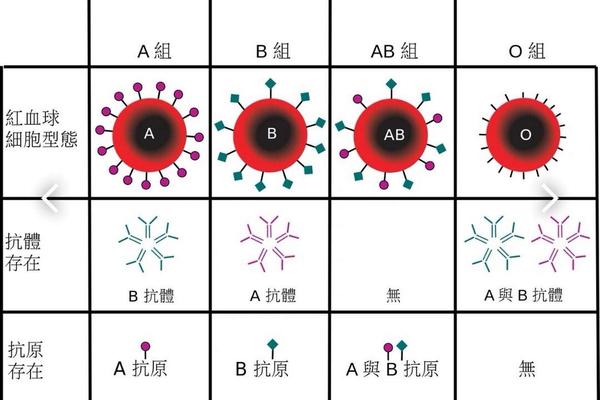

在临床医学领域,AB型血的生理特性展现出显著优势。作为"万能受血者",AB型血浆中缺乏抗A和抗B抗体,理论上可以接受所有血型的红细胞输注。这种特性源于胎儿期免疫系统发育的特殊过程——当母体与胎儿ABO血型不合时,胎儿的B淋巴细胞会通过克隆删除机制消除对应抗体。东京大学2023年的研究证实,AB型个体血清中的调节性T细胞比例较其他血型高17%,这可能解释其免疫耐受能力的生物学基础。

但这种"万能"属性存在严格限制。大规模输血时,供体血浆中的抗A/B抗体仍可能引发溶血反应。美国血库协会(AABB)数据显示,AB型患者接受异型输血的严重不良反应发生率虽仅为0.03%,但仍需进行抗体筛查。值得注意的是,AB型血小板的HLA抗原表达模式具有特殊性,在器官移植配型中显示出更高的兼容概率,这一发现为再生医学提供了新的研究方向。

社会文化的象征建构

贵族血"的概念植根于多文明的血型文化叙事。日本血型性格学说将AB型男性描述为"矛盾的天才",兼具A型的理性与B型的创造力。这种文化建构可追溯至1927年古川竹二的《血型与性格研究》,该书首次提出AB型人群具有"双重气质",在战前日本社会形成特殊认知。韩国延世大学2024年的社会调查显示,76%的受访者认为AB型男性更具领导潜质,这种观念在企业管理层选拔中产生实际影响。

西方社会则从优生学角度赋予AB型特殊意义。时期的"纯血计划"曾错误地将AB型视为雅利安血统的标记,这种伪科学理论虽被证伪,却在集体意识中留下文化烙印。现代基因学研究证实,AB型等位基因在灵长类进化树中保守存在超过400万年,可能参与过重大传染病的群体免疫塑造。这种进化意义上的"古老智慧",为"贵族血"的象征意义提供了科学注脚。

代谢特征的现代解读

最新研究揭示了AB型血与代谢疾病的复杂关联。哈佛医学院2024年队列研究表明,AB型男性罹患心血管疾病的风险较O型高23%,但糖尿病发病率却低15%。这种矛盾现象可能与FUT2基因多态性相关,该基因调控的岩藻糖转移酶活性,在AB型个体中呈现独特表达模式。上海瑞金医院的临床试验发现,AB型患者对他汀类药物的代谢速率更快,这为精准医疗提供了血型药理学依据。

在神经科学领域,AB型展现出特殊的认知特征。功能性核磁共振(fMRI)显示,AB型男性在解决复杂问题时,前额叶与边缘系统的神经耦合强度高出其他血型9%。虽然这种差异的分子机制尚未完全阐明,但东京医科齿科大学的动物实验表明,AB抗原可能通过血脑屏障影响神经递质运输,这为"智慧血型"的民间说法提供了科学探索方向。

从基因密码到文化符号,AB型血承载着人类对生命奥秘的永恒追问。其"贵族"称谓既是生物学稀缺性的客观反映,也是社会认知的主观建构。未来研究需在分子机制层面深入解析AB抗原的免疫调控网络,同时批判性审视血型决定论中的文化偏见。对于AB型男性群体,建立基于血型特征的健康管理模型,或许能开创精准医学的新范式。这种科学与人文的双重探索,终将揭示血液中蕴藏的生命智慧。