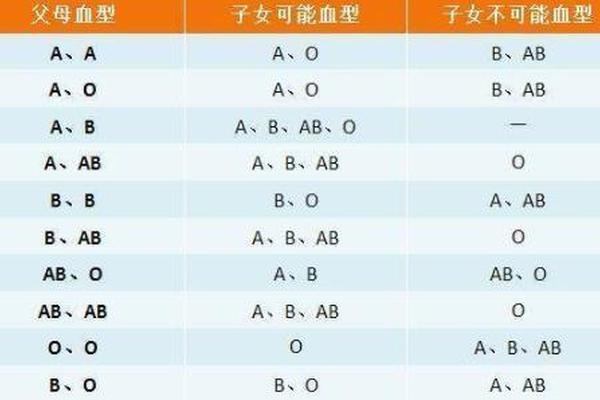

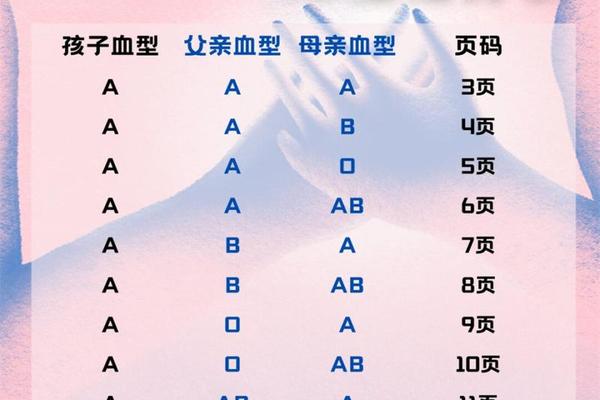

血型与人类行为的关联性一直是社会科学领域的热点话题。2022年清华大学团队基于百万级中国婚育数据的研究发现,同血型婚配现象具有统计学显著性。其中A型血群体展现出独特的婚姻特征——中国离婚率统计数据显示,A型血女性在各类血型中离婚比例最低。这种稳定性可能与其性格特质相关,日本学者右川竹二的研究指出,A型血人群普遍具有谨慎、重的性格倾向,这与百度贴吧2016年采集的478例离婚样本分析结果形成印证:在男性出轨导致离婚的案例中,A型血男性出现频率仅为金牛座、白羊座之后。

从社会学角度看,A型血群体对婚姻关系的维系表现出双重特性。一方面,其追求稳定的性格特质有利于家庭结构稳固,南京某医院心理咨询中心数据显示,A型血咨询者中80%以上存在过度自我约束导致的婚姻压力。这种稳定性也可能带来隐忧——当婚姻出现实质性危机时,A型血人群更倾向于选择维持而非变革。这种矛盾性提示我们需要建立更立体的血型行为学分析框架。

稀有血型系统的医学价值

在ABO血型系统之外,全球已发现超过30种稀有血型系统。清华大学2022年的研究证实,稀有血型的地理分布与民族迁徙史存在显著相关性。以孟买血型为例,该血型在印度次大陆的出现概率约为万分之一,但在中国汉族人群中骤降至百万分之一。这种分布差异为人类学研究提供了重要线索,上海血液中心2019年报告显示,中国现存30例孟买血型记录中,70%集中于闽粤沿海地区,这与古代海上丝绸之路的族群交流轨迹高度吻合。

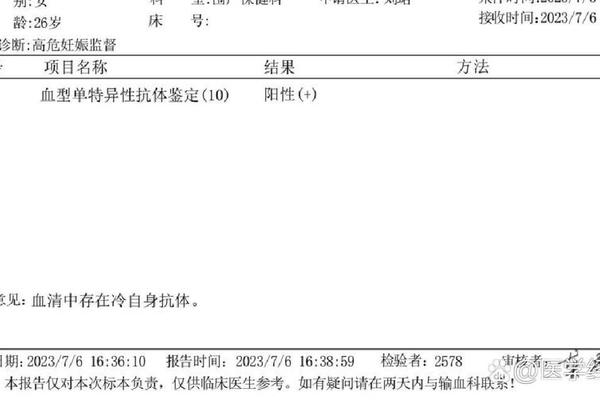

稀有血型的临床价值远超常人想象。RhNULL型作为"通用供血者",其红细胞表面完全缺乏Rh抗原,这种特性使其成为急救医学的"液态黄金"。但全球现存43例记录中,中国仅占4例。更值得关注的是A3亚型,这种2017年在南京发现的特殊血型,因ABO基因位点突变导致抗原表达异常,目前全球仅存1例。这些发现推动着精准医疗技术的发展,北京协和医院输血科主任指出,建立国家级稀有血型数据库已成为临床医学的迫切需求。

血型研究的方法论革新

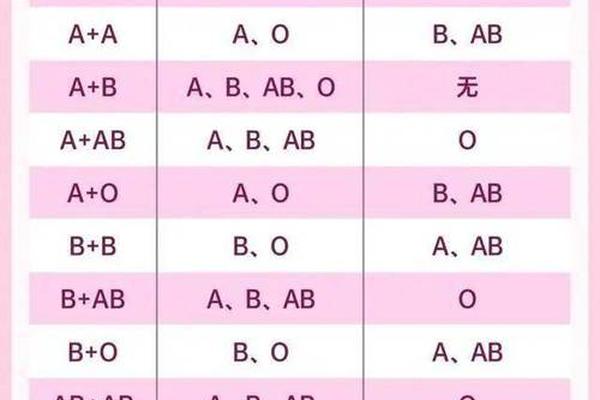

传统血型研究多局限于医学领域,但清华大学团队的创新在于将经济学计量模型引入人类学研究。他们采用的皮尔逊卡方检验和线性回归分析,有效剥离了地域分布、人口流动等混杂因素,首次证实血型选型交配具有独立于文化因素的存在性。这种跨学科研究范式为解读中国婚姻市场提供了新视角——数据显示O型血同型婚配率高达32.7%,远超其他血型组合。

数字技术的发展正在重塑血型研究格局。深圳鹏城实验室开发的血液大数据平台,已实现370个地级市血型数据的实时更新。该平台与第七次人口普查数据的对接,使得血型分布与经济社会发展指标的关联分析成为可能。例如,数据分析显示长三角地区AB型人口比例与区域创新指数呈正相关,这为人才政策制定提供了新思路。

未来研究方向与社会意义

现有研究仍存在显著局限。血型与性格的关联机制尚未完全阐明,日本学者提出的血清素代谢假说需要更多神经生物学证据支持。稀有血型研究受样本量限制,武汉血液中心2023年报告指出,中国稀有血型捐献者登记率不足30%。建议未来研究应注重三方面突破:建立跨学科研究联盟、完善稀有血型应急机制、开发血型社会化应用场景。

从公共卫生角度看,血型研究关乎国家生物安全战略。新冠肺炎疫情期间,武汉大学团队发现AB型人群对特定疫苗的抗体应答存在差异。这种发现提示我们,血型数据库建设不仅是医学工程,更是国家安全工程。期待通过持续研究,让血型科学更好地服务于人类健康与社会发展。