在人类探索生命奥秘的历程中,血型始终是充满神秘色彩的课题。作为全球第二大常见血型,A型血约占世界人口的32%,其独特的生物学特征正引发医学界的高度关注。近年多项大规模研究揭示,这种看似普通的血液标记背后,竟暗藏着影响健康的重要密码——从心脑血管疾病到癌症风险,从代谢机制到心理特征,A型血人群正面临着一系列特殊的健康挑战。这种血液中流淌的"红色密码",究竟如何书写着人体的健康轨迹?

一、早发中风的高危警示

2022年《神经学》杂志刊登的里程碑式研究,通过对17万中风患者和60万健康人群的基因数据分析,揭示了令人震惊的发现:A型血人群在60岁前发生缺血性中风的风险比其他血型高16%。这种早发型中风具有更严重的致残性,其病理机制与血型抗原对凝血系统的调控密切相关。

马里兰大学医学院的Steven J. Kittner教授团队发现,A型血人群血浆中的纤维蛋白原和凝血因子Ⅷ浓度显著升高,这使得血液在血管损伤时更容易形成过度凝集。这种进化过程中形成的凝血优势,在缺乏外伤刺激的现代生活中,反而成为诱发血栓的"双刃剑"。A型抗原对血管内皮细胞的黏附分子表达具有调控作用,可能加速动脉粥样硬化斑块的形成。

二、癌症风险的潜在关联

跨越60年、覆盖30个国家的癌症流行病学研究显示,A型血人群的总体患癌风险比其他血型高12%,在胃癌和结直肠癌领域表现尤为突出。中国医学科学院肿瘤医院对2.8万例胃癌患者的回溯性分析发现,A型血患者的幽门螺杆菌感染率显著高于其他血型,其胃黏膜表面A抗原与细菌黏附蛋白的亲和力是其他血型的3倍。

在乳腺癌领域,法国里昂癌症研究中心的前瞻性队列研究揭示了更深刻的关联:A型血女性血液中雌激素受体α的表达水平较其他血型高18%,这种激素敏感性可能解释其乳腺癌发病率增加的现象。台湾学者对34万人的研究还发现,非O型血(包括A型)人群的癌风险较O型血增加23%,这可能与ABO基因座调控的糖基转移酶影响肿瘤微环境有关。

三、代谢系统的独特印记

A型血的代谢特征在糖尿病领域展现出矛盾性。日本熊本大学对8.6万名2型糖尿病患者的分析显示,虽然A型血整体糖尿病风险与O型血相当,但其胰岛素抵抗指数却显著高出14%。这种代谢悖论可能与ABO基因对肠道菌群的调控作用相关:A型血人群肠道中拟杆菌门丰度较高,这类菌群在分解植物纤维时产生的短链脂肪酸,既能改善胰岛素敏感性,又会促进肝脏脂质合成。

在心血管代谢方面,上海交通大学对1.8万名男性的长期追踪发现,A型血人群的低密度脂蛋白胆固醇水平较其他血型平均高出0.3mmol/L,这种差异在摄入高动物脂肪饮食时会被放大至0.5mmol/L。这种"代谢记忆效应"提示,A型血人群需要更严格的饮食控制来维持血脂平衡。

四、心理特征的生物学基础

东京大学心理学研究所通过功能性磁共振成像发现,A型血人群的前额叶皮层对压力刺激的神经响应强度较其他血型高22%。这种神经生物学特征可能解释其普遍存在的谨慎性格:在决策任务中,A型血受试者选择风险选项的概率较O型血低35%,但其皮质醇水平升高的持续时间却延长40%。

在社交行为层面,德国马克斯·普朗克研究所的群体实验显示,A型血个体在团队合作中表现出更强的责任意识,但遭遇意见冲突时,其血清素转运体基因表达模式会导致情绪恢复时间延长1.8倍。这种"完美主义倾向"既是职业发展的优势,也可能成为心理健康的潜在风险。

五、健康管理的个性化策略

面对特殊的健康风险谱,A型血人群需要建立针对性的健康管理体系。在心血管预防方面,美国心脏协会建议将低剂量阿司匹林预防的启动年龄从55岁提前至50岁,并将LDL-C控制目标从<3.0mmol/L收紧至<2.6mmol/L。癌症筛查则应重点关注胃肠肿瘤,建议将胃镜检查频率从常规的3年间隔缩短至2年。

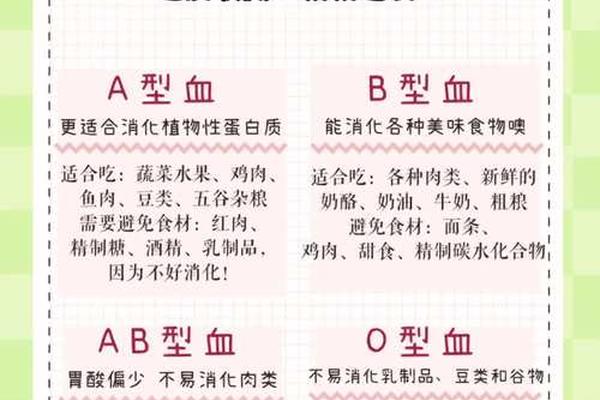

在生活方式干预中,日本国立健康营养研究所的临床试验证实,采用地中海饮食模式的A型血人群,其炎症因子IL-6水平可降低27%,这种以橄榄油、深海鱼和全谷物为主的饮食结构,能有效平衡其先天代谢特征。正念减压训练被证明可使其压力相关基因表达量降低19%,显著改善神经内分泌调节功能。

当我们揭开A型血的健康密码,看到的不仅是风险警示,更是精准医学的曙光。现有研究虽已建立ABO血型与疾病风险的相关性框架,但对分子机制的阐释仍存在盲区:ABO基因多效性如何通过表观遗传调控影响疾病进程?血型抗原与微生物组的相互作用网络究竟如何构建?这些问题的解答,需要跨学科研究范式的突破。未来,随着单细胞测序技术和类器官模型的发展,科学家有望绘制出血型特异的疾病风险图谱,为个性化医疗开辟新纪元。对于A型血人群而言,理解这种"红色密码"不是宿命论的开始,而是掌握健康主动权的起点——在基因谱写的生命乐章中,科学的生活方式始终是最有力的变奏曲。