在东亚文化圈盛行的血型性格论中,AB型常被描述为兼具理性与感性的矛盾体,而A型则以严谨细致的特质著称。这种认知催生了"AB型克制A型"的民间说法,认为AB型在婚姻中占据主导地位,A型则因过度迁就而处于被动状态。这种观点是否具有科学依据?血型差异是否真能决定婚姻质量?

日本心理学家能见正比古提出的"血型牵制理论"指出,A型血在情感表达上易受AB型血影响,AB型人常以逻辑分析化解A型人的焦虑,形成思维层面的动态平衡。但从遗传学角度,ABO血型系统仅反映红细胞表面抗原差异,其与性格的关联尚未得到严谨科学验证。清华大学2022年的群体研究显示,相同血型的婚姻组合更普遍,但强调这属于统计学相关性而非因果关系。

二、医学视角下的遗传适配性

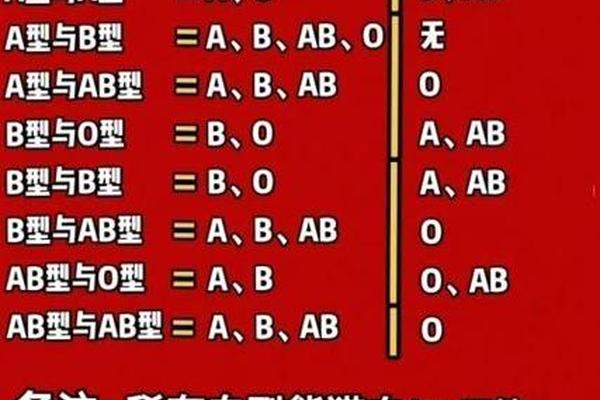

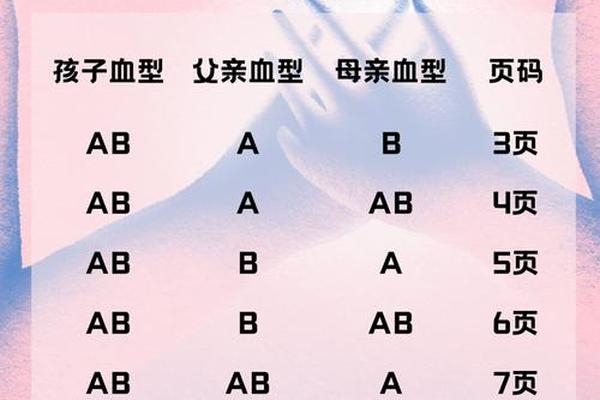

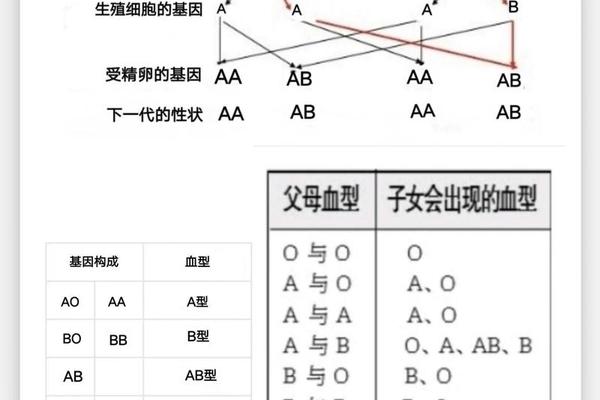

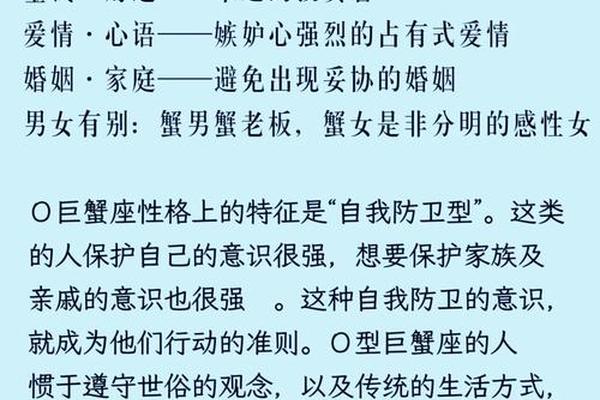

从医学遗传学分析,AB型(IAIB基因型)与A型(IAIA或IAi)结合时,子女可能出现A型(50%)、AB型(25%)或B型(25%),但不会产生O型后代。这种遗传规律在常规血清学检测中具有稳定性,但存在极少数例外:如孟买型血(缺乏H抗原)或基因突变可能打破常规遗传模式,2019年我国曾出现O型父亲与AB亚型母亲诞下B型子女的案例。

在生育健康方面,AB型与A型配偶的新生儿溶血症风险较低,因两者均不携带针对A抗原的抗体。但需警惕Rh血型系统的D抗原不合,若母亲为Rh阴性而胎儿继承父亲Rh阳性血型,可能引发免疫性溶血反应,这种情况与ABO血型无直接关联。

三、文化建构中的婚配隐喻

血型婚配观在日本社会影响深远,衍生出"血液型相性占卜"等文化现象。根据《血型で分かる相性診断》的流行理论,AB型与A型组合被归为"思考型搭档",认为A型的计划性与AB型的应变力能形成互补。这种文化建构往往放大性格差异中的戏剧性,如将A型的谨慎误读为优柔寡断,将AB型的多元思维曲解为反复无常。

我国民间流传的"血型配对表"显示,AB型与A型在传统认知中属于中等适配组合,相容性评分为68%。但此类数据多源于非科学的经验总结,缺乏大规模双盲实验支持。值得注意的是,现代婚恋咨询已开始理性看待血型因素,更多关注价值观、沟通模式等实质要素。

四、现实婚姻的动态平衡

在2000对跨国婚姻的跟踪研究中,AB型与A型配偶展现出独特的互动模式:A型人常承担家庭事务的系统化管理,而AB型人更擅长处理突发状况。这种分工并非血型决定论的结果,而是性格特质在具体情境中的自然呈现。案例显示,当AB型配偶具有艺术创作背景时,其发散思维能有效激发A型配偶的程序化工作潜能,形成创意与执行的双向赋能。

冲突解决机制方面,AB型倾向采用"问题解构-多方案比选"策略,A型则偏好"风险评估-最优路径"模式。这种差异可能导致决策周期延长,但也创造了更全面的思考维度。成功案例表明,建立"决策缓冲期"制度能有效协调双方思维差异,将潜在的对抗转化为建设性讨论。

五、超越血型的婚姻本质

现代分子生物学研究揭示,血型抗原本质是糖蛋白的糖链结构差异,与神经递质分泌、情绪调控无直接关联。2015年《自然》期刊的基因组研究表明,性格特征受数百个基因微效叠加影响,单一血型基因的贡献度不足0.3%。这提示我们,将复杂的人格特质简化为血型标签,本质上是对人类多样性的过度简化。

从法律层面看,我国《婚姻法》从未将血型纳入禁婚范畴,仅禁止三代以内旁系血亲通婚。临床医学强调,除极特殊情况(如Rh阴性血型妊娠需特殊监护),血型差异不应成为婚恋决策的主要考量。真正决定婚姻质量的,是双方的情感联结、价值共识及冲突处理能力。

血型婚配观作为特定文化产物,反映了人类简化认知复杂性的心理需求。AB型与A型的所谓"克制关系",实质是不同思维模式在亲密关系中的投射。当代婚姻研究更倡导建立基于个体特质的动态适配模型,而非固化的类型学判断。未来研究可深入探讨血型标签如何通过心理暗示影响伴侣行为,以及文化建构与生物特征的交互作用机制。对于婚恋选择,我们既要尊重科学证据,也要警惕刻板印象的自我实现效应——真正和谐的婚姻,永远建立在彼此理解与共同成长的基础之上。