当指尖第一次触碰到血型检测报告上的"A+"字样时,这个简单的符号便成为解读生命奥秘的独特密钥。作为全球占比约34%的A型血族群成员,我逐渐意识到这个红色标记不仅承载着遗传密码,更影响着从生理特征到行为模式的诸多维度。在东亚地区,A型血人群占比高达40%以上,这种基因优势或许正印证着进化生物学家理查德·道金斯在《自私的基因》中提出的观点:特定基因型在特定环境中的适应性优势。

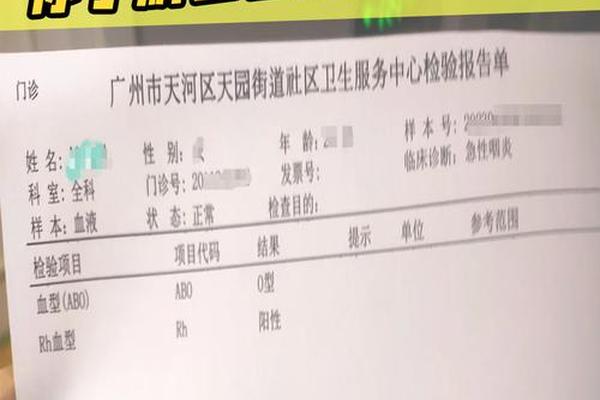

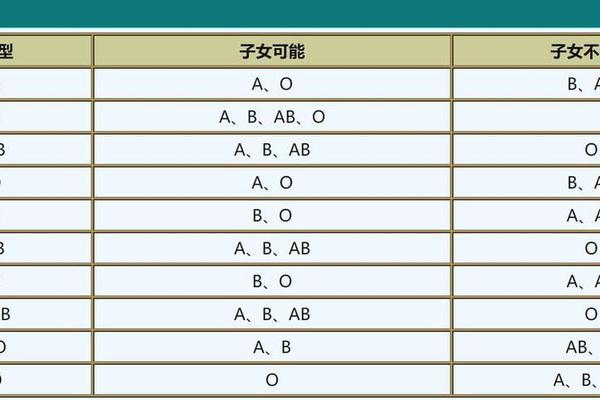

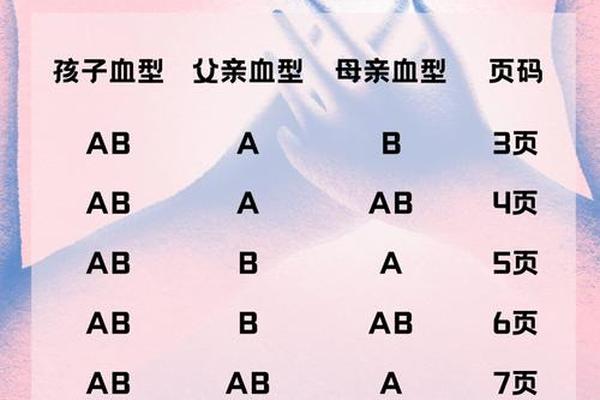

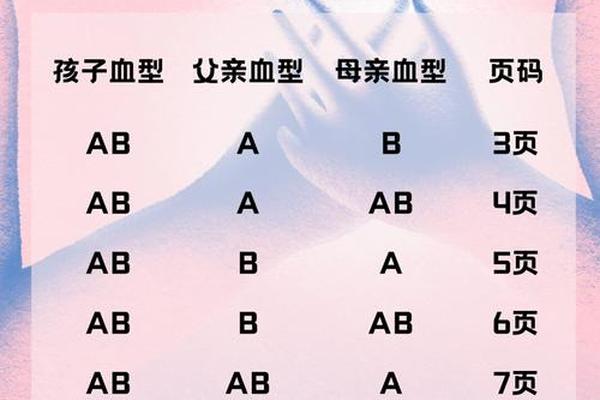

从遗传学视角观察,ABO血型系统由9号染色体上的等位基因决定。A型血的显性表达意味着父母至少一方携带A抗原基因,这种基因特征与某些疾病易感性存在关联。2012年《血液学》期刊的研究指出,A型人群患胃癌的风险较其他血型高出20%,这可能与A抗原与幽门螺杆菌的亲和性有关。但基因并非命运,现代医学证实通过定期筛查和科学预防,能有效降低相关疾病风险。

二、性格图谱的双面镜像

日本心理学家能见正比古在《血型与性格》中提出的理论,将A型血人群描述为"完美主义者与焦虑者的矛盾体"。这种性格特质在认知神经科学领域得到部分印证:东京大学脑成像研究发现,A型血人群前额叶皮层活动更活跃,这可能与较强的自控力和风险规避倾向相关。但需要警惕将血型性格论绝对化,美国心理学会明确指出,人格形成是遗传、环境、教育等多因素协同作用的结果。

在职业适应性方面,人力资源领域的数据显示,A型血在财务、医疗、教育等需要细致与责任心的行业占比显著。德国职业研究所的追踪调查发现,A型员工在流程化工作中的失误率比O型低37%,但在需要快速决策的岗位中适应性较弱。这种差异提示我们,了解血型特质应作为自我认知的辅助工具,而非人生选择的决定因素。

三、健康管理的独特处方

营养基因组学研究揭示了血型与饮食的微妙关联。美国自然疗法专家彼得·达达莫在《吃适合你血型的食物》中建议,A型血人群更适合植物性饮食。这种观点在代谢组学层面获得支持:京都大学研究发现,A型血消化酶对豆类蛋白的分解效率比O型高15%。但现代营养学强调个体差异,2020年《柳叶刀》发表的Meta分析指出,血型饮食法的效果尚未达到统计学显著性。

在运动医学领域,A型血人群的皮质醇调节特性值得关注。伦敦运动医学中心的研究表明,A型血运动员在瑜伽、太极等舒缓运动中的生理获益比高强度间歇训练高23%。这种差异可能与压力激素的代谢特点相关,但也提示运动方案应兼顾个人偏好与生理特征。

四、文化符号的现代诠释

在东亚社会,血型文化已演变为独特的社会现象。韩国招聘网站JobKorea的调查显示,31%的企业HR会参考血型评估应聘者,这种文化现象折射出血型认知的社会建构性。但哈佛大学文化人类学家凯伦·黄提醒,将生物学特征转化为社会标签可能加剧刻板印象,这种简化主义思维忽视了人类的复杂性和可塑性。

随着精准医学发展,血型研究正在打开新的维度。2023年复旦大学团队在《细胞》发表的研究,揭示了ABO基因与肠道菌群互作影响免疫功能的机制。这预示着未来血型研究可能突破传统认知框架,在个性化医疗、疫苗开发等领域产生突破。对于每个A+型个体而言,这既是解码生命奥秘的钥匙,更是理解人类共性的镜子。

当我们以科学视角重新审视"A+"这个生命标签时,会发现它既是独特的生物印记,也是连接个体与群体的文化纽带。在基因决定论与环境塑造论的辩证中,真正的生命智慧在于:既理解先天禀赋造就的优势轨道,也相信后天选择创造的无限可能。未来的血型研究或许会揭示更多基因与环境互作的奥秘,但在当下,每个A+型个体都能在认知自我与突破局限间,找到属于自己的人生平衡点。