在人类血型系统中,A型血作为ABO系统的重要分支,其分布呈现出显著的地域差异。中国作为全球人口最多的国家,其血型分布数据显示,A型血占比约为28%,在长江流域及华北地区尤为集中。例如,湖南省的A型血比例高达35.07%,湖北省为32.61%,安徽省则达到32.43%。这种分布特征与遗传学中的“基因漂变”现象密切相关——在相对封闭的地理环境中,特定基因型通过代际传递逐渐占据主导地位。

从全球视角看,A型血的高发区域与文明发源地存在关联。日本学者研究指出,A型血可能是最古老的血型之一,其基因变异路径与早期农业社会的发展同步。例如,日本A型血占比高达38.1%,德国为45%,均体现出与工业化社会的高度契合。这种分布规律提示,A型血人群可能通过更强的组织性和适应性,在特定历史阶段形成人口优势。

二、溶血风险的生物学机制解析

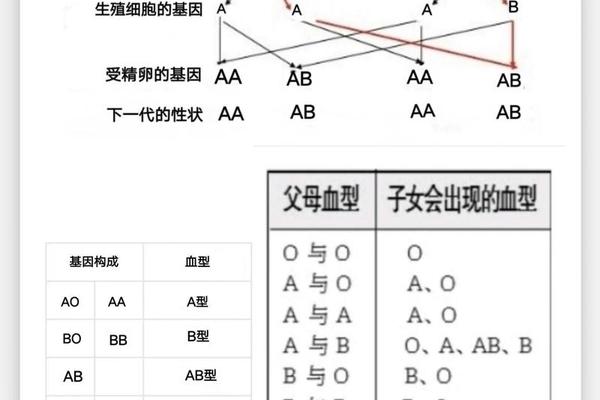

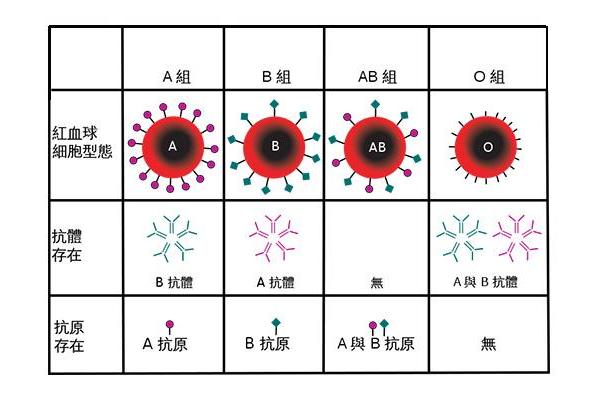

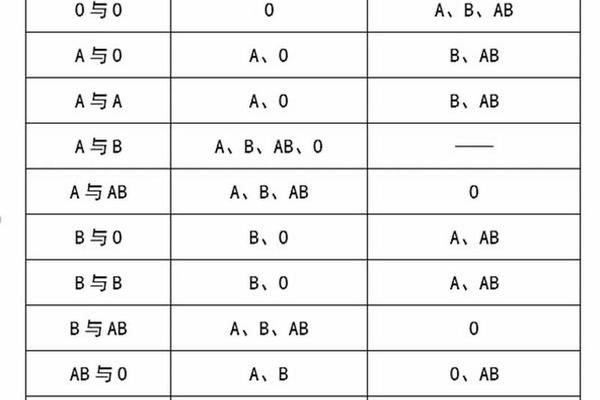

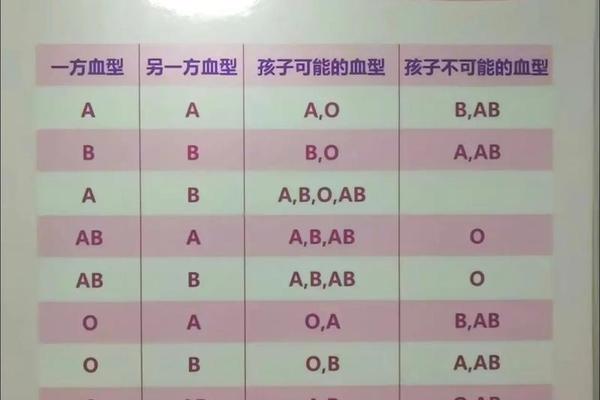

ABO血型不合引发的溶血反应是临床常见问题,尤以O型母亲孕育A/B型胎儿的情况最为典型。当母体血清中的抗A或抗B免疫球蛋白G(IgG)通过胎盘进入胎儿循环时,会与红细胞表面的抗原结合,引发补体激活反应,导致红细胞破裂。统计显示,约20%的O型血孕妇可能面临此类风险,其中40%-50%的首胎妊娠即会出现临床症状。

除ABO系统外,Rh血型系统同样是溶血高危因素。Rh阴性母亲若孕育Rh阳性胎儿,胎儿的红细胞抗原可能刺激母体产生抗D抗体,造成新生儿溶血病(HDN)。与ABO溶血不同,Rh溶血具有剂量效应,第二胎风险显著增加,严重者可导致胎儿水肿或死胎。2025年发布的《血型相关胎儿新生儿溶血病》指出,通过孕妇外周血cff-DNA检测等新技术,可将Rh溶血的确诊时间提前至孕早期。

三、血型医学的社会实践应用

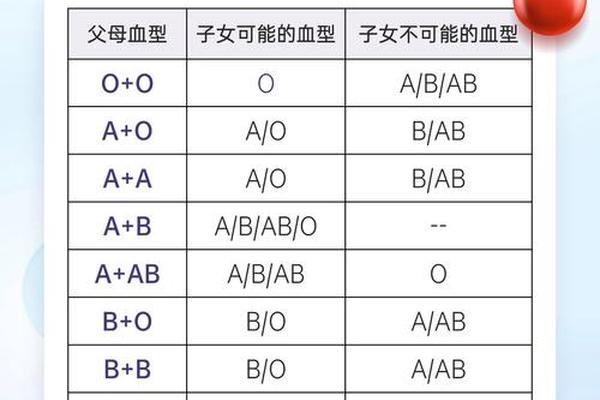

在临床输血领域,血型匹配的科学认知极大降低了溶血风险。A型血作为常见血型,其输血兼容性呈现双重特性:既可向同型或AB型受血者供血,又需避免接受B/O型血液。但近年研究发现,A型亚型(如A1、A2)的抗原表达差异可能引发隐性溶血。例如A2型红细胞抗原性较弱,在血型鉴定中易被误判为O型,导致约1%的A2型个体输血后出现迟发性溶血反应。

公共卫生层面,中国建立的区域性血型数据库为溶血防控提供支撑。以广东省为例,O型血占比高达42.96%,而A型仅25.02%,这种分布特征促使当地医院将抗A抗体筛查纳入产前常规检查。2025年红细胞疾病专题论坛数据显示,通过普及抗体效价监测和免疫球蛋白预防性注射,广东省新生儿溶血病发生率较十年前下降63%。

总结与展望

A型血的地域性聚集既是自然选择的结果,也为医学研究提供了独特样本。而溶血风险的管控成效,则彰显出血型医学从基础研究到临床转化的完整链条。未来研究可沿以下方向深入:其一,建立多民族血型基因组图谱,解析A型亚型与慢性疾病的关联性;其二,开发针对罕见血型(如Duffy系统)的快速检测技术,2025年深圳报告的Fyb抗体溶血案例提示,现有筛查体系仍存在盲区;其三,探索基因编辑技术在Rh阴性妊娠中的应用前景,从源头阻断抗体产生。这些探索将推动血型医学从被动治疗向主动预防的范式转变。