在ABO血型系统中,A型血是我国人口占比第二大的类型。根据全国献血机构统计数据,A型血人群约占28%,结合中国14亿人口基数推算,A型血群体规模约为3.92亿人。而Rh血型系统中,Rh阳性占比高达99.7%,这意味着A型Rh阳性血型(简称A阳)的实际人群规模庞大,属于常见血型组合。

从地域分布看,A型血在长江流域及华中地区占比最高(32%以上),例如安徽、江西等省份;而Rh阴性血型比例最低的广西(1.82‰)和最高的新疆(9.9‰),均不影响A阳血型的主流地位。值得注意的是,尽管A阳血型整体普遍,但其临床用血却长期面临短缺问题。统计显示,医疗用血中A型血消耗占比高达35%-40%,远超其在人群中的分布比例。这种供需矛盾源于A型血患者对输血需求的特殊性,例如消化道溃疡、术后出血等场景中A型血使用率显著偏高。

健康风险的科学解读

多项研究指出,A型血与特定疾病风险存在相关性。在心血管领域,《神经学》杂志2022年的一项研究显示,A型血人群60岁前中风风险比其他血型高16%,这与A型血胆固醇代谢特点有关——其低密度脂蛋白(LDL)水平通常更高,易引发动脉粥样硬化。阜外心血管病医院的研究发现,A型血冠心病检出率达57.1%,显著高于其他血型。

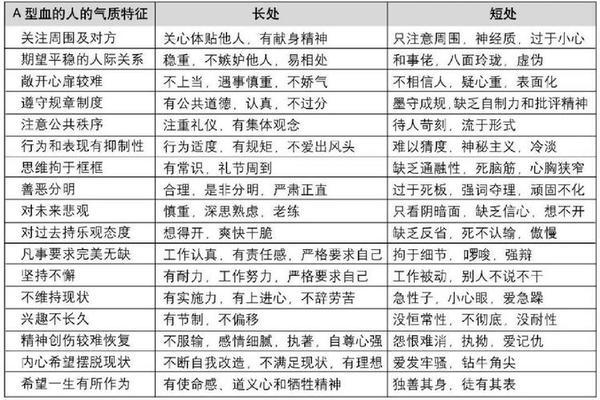

肿瘤风险方面,A型血人群消化道癌症易感性尤为突出。2017年《公共科学图书馆·综合》的研究表明,A型血胃癌和结直肠癌风险显著升高,可能与A抗原与幽门螺杆菌的亲和性增强有关。厦门大学附属中山医院肿瘤科研究进一步指出,A型血患者肿瘤抗原结构与A抗原相似,可能逃避免疫系统识别。A型血人群心理压力调节能力较弱,自我要求严苛的性格特征可能加剧慢性炎症反应,形成健康风险的恶性循环。

妊娠与输血的特殊考量

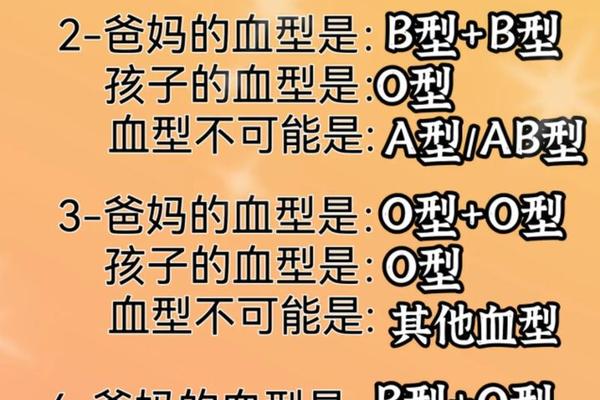

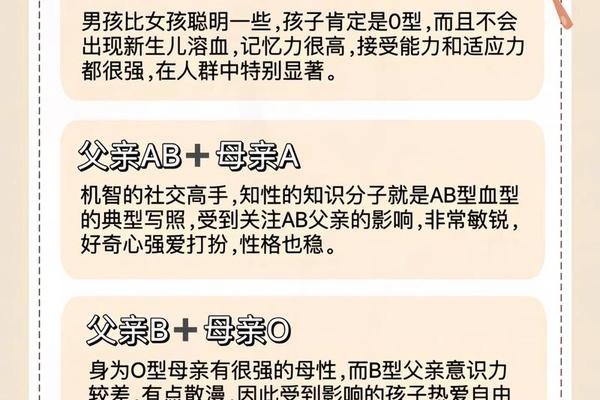

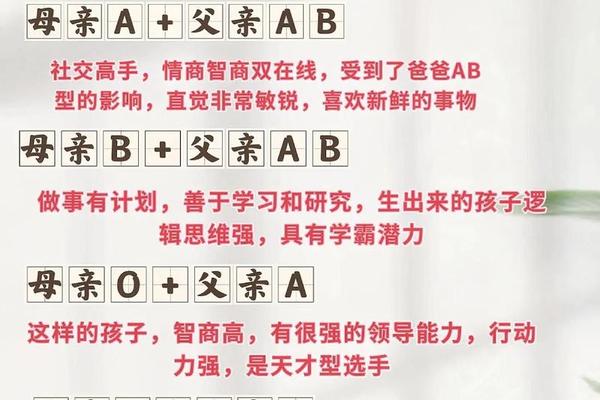

对于A阳血型女性,妊娠期间需警惕胎儿溶血风险。若配偶为Rh阳性,胎儿可能继承Rh阳性基因,而母体在首次妊娠接触胎儿红细胞后可能产生抗D抗体,导致后续妊娠中胎儿红细胞被攻击。尽管Rh阳性人群自体溶血风险较低,但临床数据显示,约20%-30%母婴血型不合案例涉及A型血,因此孕期抗体筛查和产前干预至关重要。

输血安全方面,A阳血型虽无需像Rh阴性人群严格匹配,但仍需注意亚型兼容性。例如,若患者红细胞缺乏E抗原,输入含E抗原的A型血可能引发免疫反应。A型血患者术后出血风险较高,手术前需充分评估凝血功能,必要时储备足量同型血液。

社会认知与健康管理建议

公众对A阳血型的认知存在两大误区:一是低估其健康风险,认为常见即安全;二是过度恐慌,将血型决定论绝对化。事实上,血型与疾病的关联是概率性而非必然性,需结合基因、环境等多因素综合评估。例如,A型血胃癌风险升高可通过补充果胶(柑橘、苹果中富含)减少幽门螺杆菌侵害,而心血管风险可通过摄入植物甾醇(蘑菇、花生中含量高)调节胆固醇。

健康管理层面,建议A阳人群建立三级预防体系:

1. 基础预防:定期监测血脂、血糖,每2年进行胃肠镜筛查;

2. 行为干预:采用地中海饮食模式,每日补充1.8克植物甾醇和30微克铬元素(动物肝脏、海鲜中富含)以调节代谢;

3. 特殊防护:育龄女性孕16周起定期检测抗体效价,必要时注射免疫球蛋白阻断溶血。

A型Rh阳性作为我国主流血型之一,其健康管理需平衡普遍性与特殊性。现有研究证实,该血型与心脑血管疾病、消化道肿瘤的关联机制复杂,涉及抗原特性、炎症反应等多重路径。未来研究应深入探索ABO血型抗原与免疫微环境的相互作用,并开发基于血型的个性化预防方案。

对于个体而言,了解血型特征不是制造焦虑,而是为了更精准地实施健康干预。正如华西医院专家杨庆指出:“血型只是健康拼图中的一块,建立科学的生活方式才是抵御风险的核心”。建议公共卫生部门加强血型数据库建设,优化临床用血调配,同时开展公众教育,破除“血型宿命论”迷思,推动健康管理从被动治疗转向主动预防。