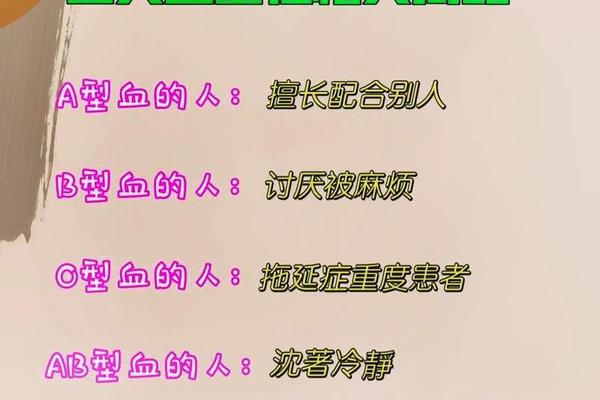

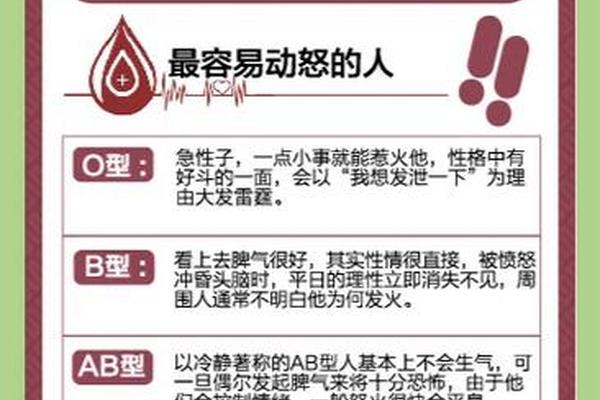

在探讨公众人物的性格特质时,血型心理学常被作为辅助分析工具。李连杰的AB型血常被描述为“理性与感性的矛盾体”——既有A型血的细致谨慎,又兼具B型血的自由随性。这种特质在其职业生涯中表现为对武术哲学的深度钻研与商业投资的精准判断并存。而A型血的利智与巩俐,则呈现出该血型典型的克制与完美主义倾向,例如利智婚后淡出影坛专注家庭,巩俐对角色塑造近乎苛刻的细节把控,均与A型血“追求稳定秩序”的群体特征存在映射关系。

日本学者古川竹二在1927年的研究中发现,A型血群体在压力环境下更易产生焦虑情绪,这或许可以解释巩俐在《红高粱》拍摄期间因追求表演极致而绝食的极端行为。美国心理学家卡特尔1964年的研究则指出,AB型血个体在处理复杂信息时具有更高的神经灵活性,这与李连杰从武术冠军转型电影明星,再跨界慈善事业的多元发展轨迹形成呼应。值得注意的是,血型性格学说虽缺乏严格科学验证,但其作为文化现象的影响力仍为观察公众人物提供了独特视角。

二、事业选择中的血型烙印

AB型血的“双面性”在李连杰的事业转型中尤为显著。早期武术运动员阶段展现的A型血特质——每日长达14小时的程式化训练,与后期创办壹基金时体现的B型血创新精神形成强烈反差。这种矛盾性恰如血型学说描述的“表面优雅柔软,内在激情澎湃”。其电影角色从黄飞鸿的儒家侠义到霍元甲的自我救赎,始终贯穿着理性与感性的角力。

相较之下,A型血的利智与巩俐在事业规划上显示出更强的目标导向性。利智在1986年亚洲小姐夺冠后精准把握黄金期,却在事业巅峰期急流勇退,这种“阶段性专注”符合A型血的“单线程”特质。巩俐持续三十年的角色选择始终围绕“东方女性力量”的核心命题,从《秋菊打官司》到《夺冠》,塑造的每个女性形象都带有A型血特有的执着与完整性追求。这种差异在两人对待好莱坞的态度上尤为明显:李连杰在《木乃伊3》中接受功能性角色,而巩俐坚持《迈阿密风云》必须呈现角色复杂性。

三、跨国身份与公众形象塑造

血型学说中的“环境适应性”理论在三人跨国身份选择中展现特殊样本价值。李连杰的新加坡籍选择被部分学者解读为AB型血“实用主义”的体现——既保持中华文化根基,又获取国际通行便利。其慈善事业的全球化布局,与AB型血“平衡多方需求”的特质不谋而合。巩俐的新加坡籍则更多体现A型血的系统性考量,包括子女教育规划与社会资源整合,这种选择与其银幕上坚守的“中国女性代言人”形象形成微妙张力。

值得关注的是,三人对待国籍争议的态度差异。李连杰通过壹基金的跨国救援行动消解质疑,巩俐以“亚洲人骄傲”的公开宣言模糊地域边界,利智则彻底退出公众视野。这些应对策略恰与各自血型特征呼应:AB型血的变通性、A型血的防御性形成鲜明对比。这种身份管理艺术,某种程度上印证了雷蒙德·卡特尔关于“血型与社交策略相关性”的假设。

四、争议背后的科学性质疑

尽管血型性格学说为观察公众人物提供有趣视角,但其科学基础始终备受质疑。现代遗传学研究证实,ABO血型系统仅由单个基因位点决定,与涉及数百个基因的复杂性格特征缺乏直接关联。李连杰在《花木兰》中接受功能性配角,更多源于好莱坞的种族天花板限制,而非AB型血的“妥协天性”。巩俐对表演的极致追求,更应归因于中央戏剧学院的体系化训练,而非简单的A型血标签。

日本学者在2010年的元分析研究表明,所谓“血型性格关联”实质是文化暗示的自我实现。当公众反复接收“AB型血善变”“A型血固执”等信息时,会产生选择性注意的心理效应。这种现象在三人身上尤为明显:媒体刻意放大李连杰的跨国慈善与AB型血关联,却忽略其少林寺修行经历对性格的深层塑造;聚焦巩俐的“完美主义”,却漠视戏剧学院严苛训练体系的影响。

总结与反思

从血型视角解析公众人物,本质是大众对复杂人性的符号化解读。李连杰AB型血呈现的“矛盾统一”、利智与巩俐A型血表现的“目标聚焦”,既折射出血型学说的文化吸引力,也暴露其简化认知的风险。当代心理学研究更强调多基因交互与环境塑造的协同作用,血型或许只是性格拼图中的微小碎片。

未来研究可深入探讨文化预设如何影响血型标签的附着过程,例如比较中日观众对同一艺人血型特征的不同解读。对于公众人物分析,建议建立多维模型,综合考量血型、星座、MBTI等流行心理学工具的文化隐喻功能,而非单一化归因。在娱乐工业高度符号化的今天,保持理性认知与人文关怀的平衡,或许才是理解艺术家人格特质的更优路径。