在娱乐圈中,明星的私人信息往往成为公众关注的焦点,其中血型因其与性格、健康等话题的关联性,更易引发讨论。杨幂作为中国内地影视界的代表性女演员,其血型曾被不同来源标注为A型或B型;而迪丽热巴作为新生代顶流,关于她的血型也存在AB型与O型的争议。这些看似简单的生物学标签,背后既涉及粉丝文化中的符号化解读,也折射出血型话题在社会认知中的复杂性。本文将从信息溯源、公众形象关联、文化背景及科学视角等多个维度,系统探讨两位明星的血型争议及其背后的社会意义。

一、血型信息的溯源与矛盾

关于杨幂的血型,公开资料存在明显分歧。部分娱乐报道(如网页36)明确指出其为B型血,而另一些粉丝社群则流传着A型血的说法。这种矛盾可能源于早期媒体信息录入错误,或后续传播过程中的信息失真。值得注意的是,杨幂的官方资料中鲜少主动提及血型,公众认知主要依赖第三方报道,这使得信息可信度存疑。

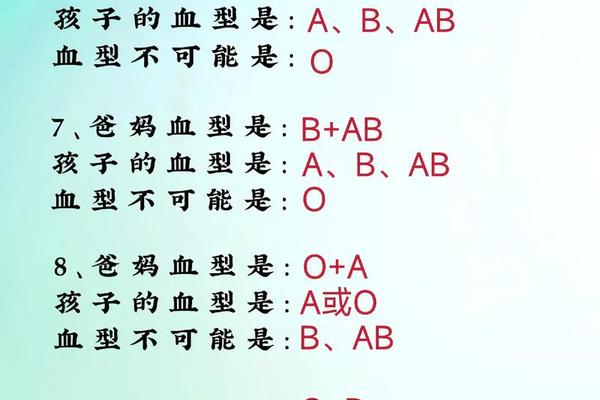

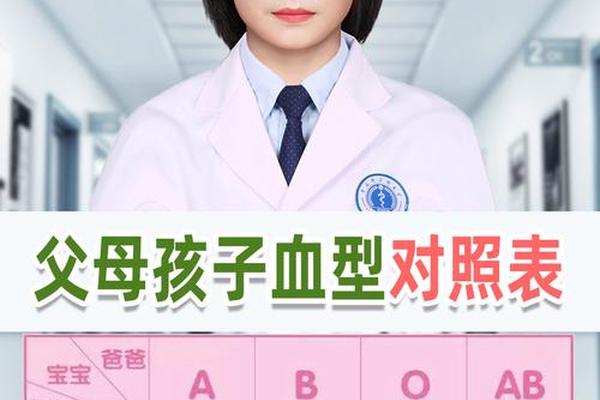

迪丽热巴的血型争议更为典型。百度知道(网页4)与起点网(网页53)均标注其为AB型,且有详细个人资料佐证,包括身高168cm、体重47kg等数据。然而另一篇百度知道回答(网页47)却声称其血型为O型,但未提供任何权威来源。维基百科词条(网页74)虽未直接提及血型,但通过其毕业院校、作品列表等信息的交叉验证,可推测网页4中2011年的回答更具时效性优势。这种矛盾反映出网络信息生态中内容审核机制的缺失。

二、血型标签与公众形象建构

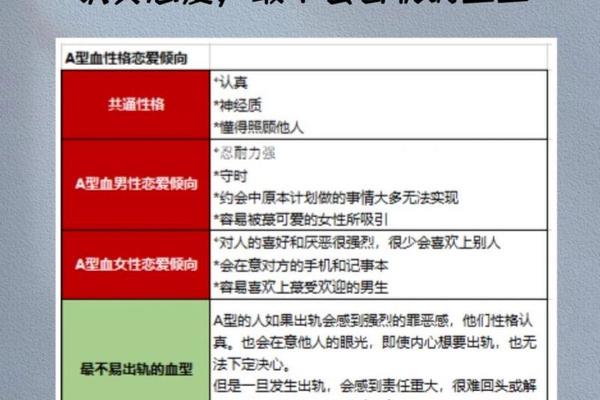

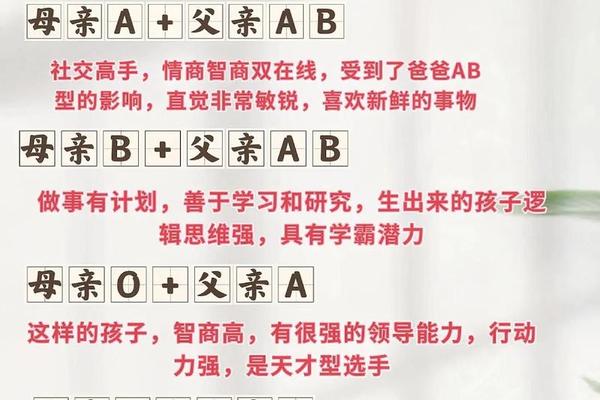

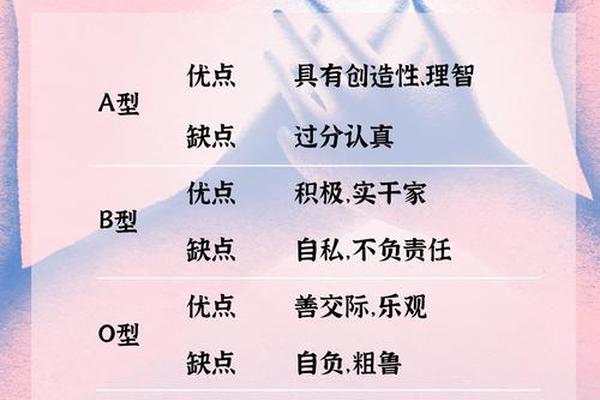

在粉丝文化中,血型常被赋予性格隐喻。AB型血通常与“理性与感性的矛盾体”相关联(网页83),这与迪丽热巴在综艺《奔跑吧》中展现的高情商与专业素养形成呼应。她在《克拉恋人》中饰演的高雯既有机敏幽默的一面,又有脆弱敏感的特质,恰与AB型血描述的“情绪快速切换”特征(网页83)产生符号化联结。这种非刻意的形象契合,强化了血型标签的传播力。

对杨幂而言,即便血型存在争议,其公众形象的塑造仍可窥见血型文化的渗透。若以传闻中的A型血为参照,该血型常被赋予“完美主义”“执行力强”等标签(网页22),这与她创立嘉行传媒、培养新人的企业家形象高度吻合。她在《三生三世十里桃花》中分饰四角的精准演技,也被部分粉丝解读为A型血“细节把控力”的体现。这种解读虽缺乏科学依据,却成为粉丝情感投射的载体。

三、血型讨论的社会文化背景

中国娱乐圈的血型热议,与日本血型性格学的文化输入密切相关。20世纪90年代,《血型人间学》等著作的引进,使血型决定论在东亚形成特殊文化景观。这种现象在明星报道中尤为突出,如网页22详细列举了不同血型对应的演员类型:AB型代表迪丽热巴、B型代表杨幂等。这种分类虽带有娱乐性质,却潜移默化地影响着受众对明星的认知框架。

血型争议也暴露了公众科学素养的局限。医学研究早已证实,ABO血型系统仅反映红细胞表面抗原差异,与性格无直接关联(网页78)。但部分营销号仍将血型与命运论捆绑,如网页83用“超善良的魔鬼”形容AB型人,这种文学化表述虽增强传播性,却模糊了科学边界。更值得警惕的是,某些极端言论(如网页22呼吁建立“O型血娱乐圈”)已将血型异化为群体对立工具。

四、科学视角下的血型认知重构

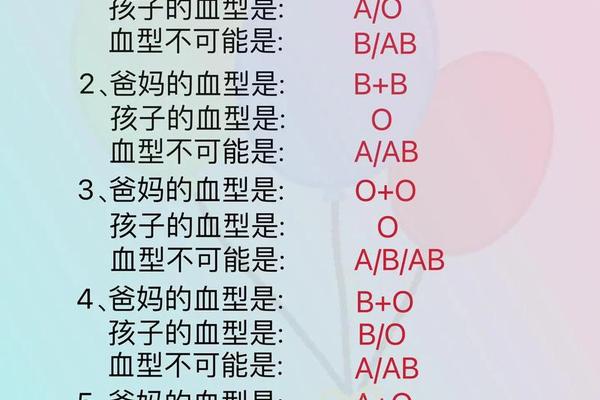

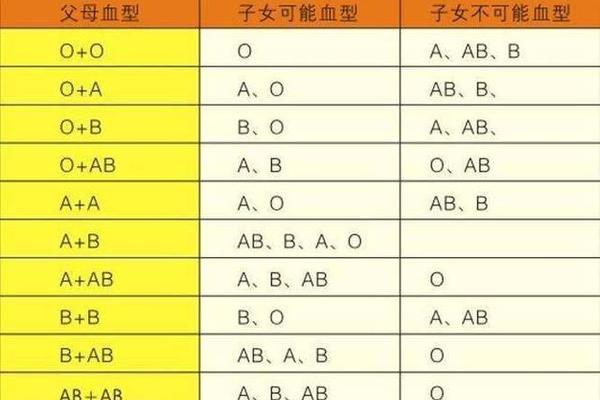

从遗传学角度看,AB型作为隐性血型,全球占比不足5%(网页78),这与迪丽热巴所属维吾尔族的基因特征存在关联。研究表明,新疆地区AB型血分布概率高于全国平均水平,这可能为其血型争议提供科学注脚(网页4)。而杨幂传闻中的A型血,在华北汉族中占比约28%,属于常见血型,这也解释了为何该标签更易被大众接受。

心理学研究揭示了血型偏见的形成机制。确认偏误(Confirmation Bias)使人们倾向于寻找支持既有观点的证据,例如迪丽热巴在《傲娇与偏见》中饰演的唐楠楠具有AB型描述的“突发奇想”特质(网页83),观众会主动强化这种角色与血型的关联。而光环效应(Halo Effect)则让明星的成功被归因于血型优势,忽视其专业训练与个人努力。

明星血型争议本质上是社会符号学现象,既包含娱乐工业的营销策略,也反映公众对复杂信息的简化处理倾向。对于杨幂与迪丽热巴的血型讨论,我们应秉持双重态度:一方面承认其作为流行文化符号的娱乐价值,另一方面警惕伪科学话语的潜在危害。未来研究可深入探讨血型文化的传播机制,特别是社交媒体时代“信息茧房”如何强化非理性认知。建议娱乐媒体建立更规范的信息披露机制,学术界则需加强科学传播,帮助公众建立基于证据的认知体系。唯有如此,才能让血型回归其医学本质,停止承载过载的社会想象。