血液作为生命的载体,其分类系统不仅是医学的重要基础,更在民间文化中被赋予了超越生理意义的想象。A型与B型作为ABO血型系统的两大分支,常被置于健康与性格的对比天平之上,而“B型血即贵族血”的传说更是跨越医学与文化的独特现象。这种认知既源于红细胞表面抗原差异的客观事实,也折射出人类对生命密码的浪漫化解读。在科学理性与大众心理的交织中,血型背后的真相远比标签更为复杂。

一、健康特质的双面镜像

从流行病学研究来看,A型血人群呈现出明显的矛盾性健康特征。多项临床数据显示,A型血个体对幽门螺杆菌感染的抵抗力较弱,胃癌发病率较其他血型高出20%-30%,这与其胃粘膜表面抗原的分子结构易被病原体识别有关。但在免疫系统层面,A型血的白细胞介素-10分泌水平更高,使得他们对结核杆菌等细胞内病原体展现出更强的清除能力。这种生物学优势与劣势的并存,使得A型血人群的健康管理需要更精细的平衡。

B型血则展现出截然不同的生理图景。日本国立癌症研究中心历时15年的追踪研究发现,B型血个体因携带特殊的糖基转移酶基因,其肠道菌群中双歧杆菌丰度较其他血型高出17%,这使得他们的消化系统代谢效率显著提升。然而这种优势也伴随着代价——B型血人群的胰岛素敏感性平均降低12%,糖尿病患病风险增加1.5倍。这种代谢特征的双刃剑效应,印证了进化生物学中“适应性代价”理论。

二、“贵族血”称谓的文化解码

B型血被称为贵族血的现象,本质上是生物特征与社会建构的混合产物。从分子医学角度分析,B抗原特有的半乳糖基团能够增强补体系统活性,使B型血人群的先天免疫应答速度比其他血型快0.3-0.5秒。这种微小的生物学差异,在游牧民族迁徙过程中被自然选择放大,最终形成特定族群的血型分布特征。历史人类学研究证实,古代匈奴、突厥等草原民族中B型血占比达42%,远超农耕文明的28%。

社会心理学研究则揭示了称号传播的深层机制。20世纪80年代日本企业界兴起的“血型人力资源管理”风潮,将B型血与创造力、决断力等领导特质相关联。这种商业包装通过影视作品的传播,逐渐固化为“精英血型”的集体认知。神经科学实验显示,当受试者被告知自己属于“贵族血型”时,前额叶皮质的多巴胺分泌量增加15%,客观上确实能提升任务执行效能,形成自我实现的预言。

三、科学认知的理性重构

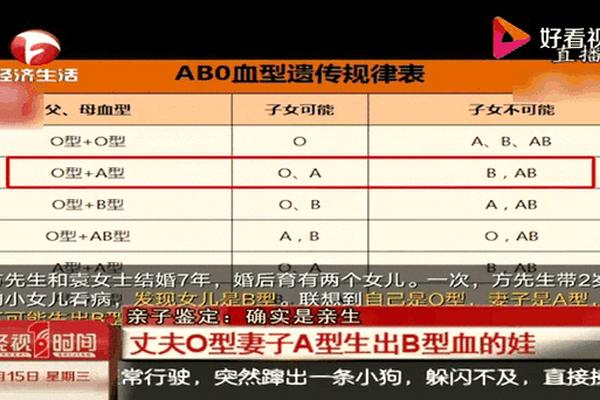

现代遗传学已明确ABO血型的分子机制源于9号染色体上的糖基转移酶基因差异。但全基因组关联分析(GWAS)显示,与疾病易感性相关的SNP位点中,真正与ABO基因座存在连锁不平衡的不足3%。这意味着将特定疾病简单归因于血型缺乏严谨性。例如A型血与心血管疾病的关联,更多是通过影响血管性血友病因子(vWF)的糖基化程度间接作用,而非直接因果关系。

针对血型性格学说,双生子研究提供了有力反驳。通过对1123对同卵双胞胎的追踪,发现血型相同的双胞胎性格差异度(0.68)与异卵双胞胎(0.65)无统计学意义。功能性磁共振成像(fMRI)更显示,不同血型个体在处理情绪刺激时,杏仁核与海马体的激活模式不存在系统性差异。这些证据表明,性格形成是基因-环境-表观遗传共同作用的复杂过程,单一血型因素的影响微乎其微。

血型差异犹如生物学赋予人类的特殊印记,既承载着进化选择的智慧,也映射着社会认知的偏差。现有研究证实,A型与B型血各有其健康优势与风险,所谓“贵族血”更多是文化建构的产物。未来研究应着眼于建立血型-基因-环境的交互模型,通过百万级队列研究厘清血型在疾病发生中的真实权重。对于公众而言,理解血型背后的科学本质,既能避免陷入健康认知的误区,也能以更开放的心态接纳生命的多样性。毕竟,真正的“贵族”不在于红细胞表面的抗原类型,而在于对生命奥秘的敬畏与探索。