在临床输血医学中,ABO血型系统的准确鉴定是保障输血安全的核心环节。当供血者血型为A型时,需通过系统的实验验证其红细胞表面A抗原的存在以及血清中抗B抗体的特异性,同时结合交叉配血试验排除潜在风险。这一过程既依赖于标准化的实验操作,也需要对血型系统的生物学特性有深刻理解。

实验方法学的选择与优化

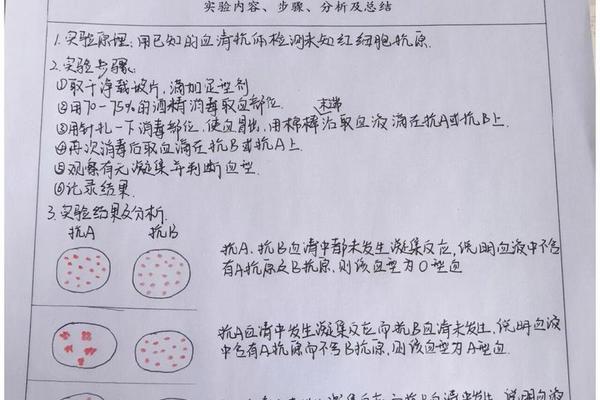

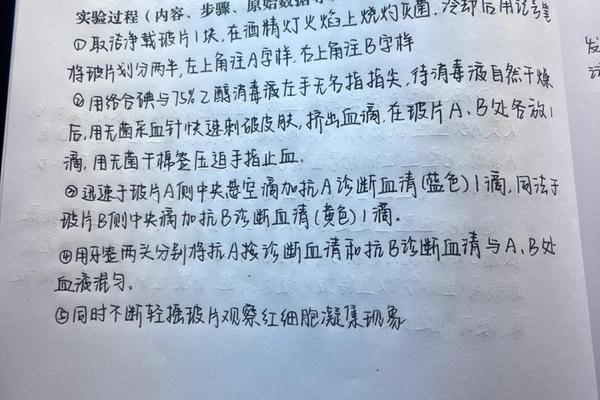

ABO血型鉴定主要采用玻片法和试管法。玻片法通过将受检者的红细胞悬液分别与标准抗A、抗B血清混合,观察凝集现象。对于A型供血者的鉴定,若仅抗A血清侧发生凝集,即可初步判定为A型。该方法受环境温度、红细胞浓度和观察时间影响较大,例如红细胞悬液浓度过高可能导致假阴性,而血清污染可能引发假凝集。

试管法通过离心加速抗原抗体反应,显著提高检测灵敏度。实验数据显示,当A型红细胞与抗A血清在1000rpm离心1分钟后,沉淀物会成团漂起,而非A型红细胞则呈现均匀分散的烟雾状上升。研究表明,试管法的准确性可达99.6%,尤其适用于抗体效价较低的样本。流式细胞技术等新型检测手段已应用于疑难血型鉴定,其通过荧光标记抗体定量分析抗原表达强度,可有效识别A亚型。

交叉配血的科学验证

交叉配血是确认供血者与受血者相容性的关键步骤。对于A型供血者,需进行主侧(供血者红细胞+受血者血清)和次侧(受血者红细胞+供血者血清)双重检测。若主侧无凝集表明受血者血清中无抗A抗体,次侧无凝集则排除供血者血清中存在不规则抗体的可能性。

值得注意的是,A型供血者若为A2亚型,其血清中可能含有抗A1抗体。此时需补充抗A1血清检测,避免因亚型差异导致输血反应。统计显示,我国汉族人群中A2亚型占比不足1%,但其误判可能引发溶血风险。临床建议对疑似亚型样本增加吸收放散试验或分子生物学检测。

结果误判的潜在因素与应对

实验操作误差是导致结果偏差的主要原因。例如使用同一滴管混用不同血清可能造成交叉污染,而红细胞悬液浓度偏离5%标准值会干扰凝集强度判断。研究指出,红细胞悬液过浓可能掩盖弱抗原表达,而过稀则降低反应灵敏度。

病理状态对血型鉴定影响显著。白血病患者可能因抗原表达减弱呈现"血型改变",而自身免疫性疾病患者的红细胞可能被抗体包裹,干扰抗原检测。冷凝集素可导致非特异性凝集,需通过37℃温育消除干扰。针对这些情况,临床实验室需建立复核机制,结合正反定型结果和病史综合分析。

未来研究方向与技术革新

随着分子诊断技术的发展,基于PCR-SSP法的基因分型已应用于血型鉴定。该方法可直接检测ABO基因的核苷酸多态性,尤其适用于解决血清学难以判定的亚型问题。例如B3亚型的鉴定需结合血清学与基因测序,发现695位点T/C突变方可确诊。

人工智能辅助判读系统正在临床试验阶段,其通过机器学习模型分析凝集图像,可减少人为判断误差。数据显示,该系统对弱凝集的识别准确率较人工提高12%。未来,纳米生物传感技术可能实现血型的即时检测,为急诊输血提供新的解决方案。

A型血的准确鉴定是输血安全链条中的重要环节,需要实验方法的标准化、交叉配血的严谨性以及对特殊情况的敏锐判断。随着分子生物学技术的普及,血型检测正从表型分析走向基因层面的精准诊断。建议临床实验室建立多方法联检体系,同时加强技术人员对血型系统复杂性的认知培训。未来的研究应聚焦于快速检测技术的开发,以及病理状态下血型变化的机制解析,为输血医学提供更坚实的安全保障。