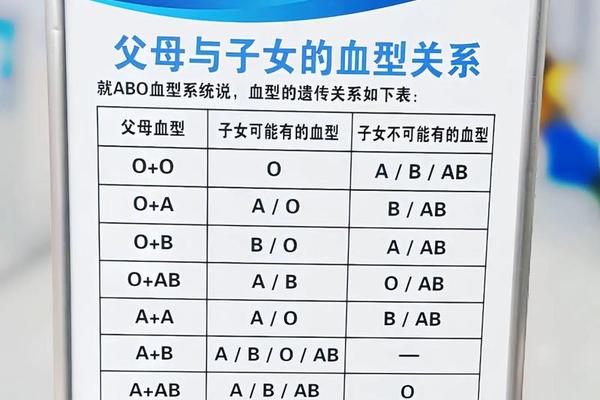

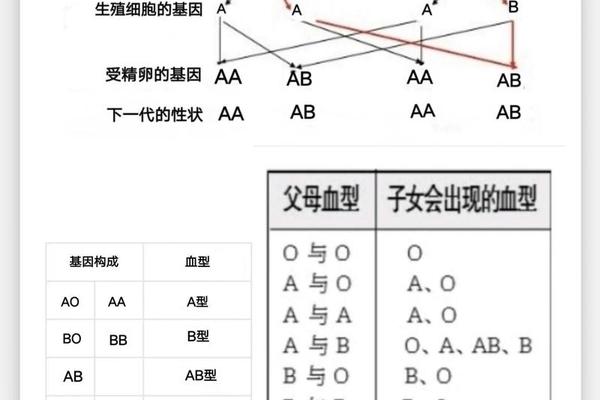

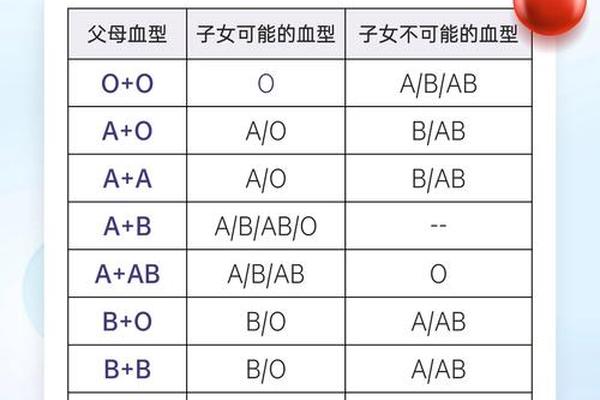

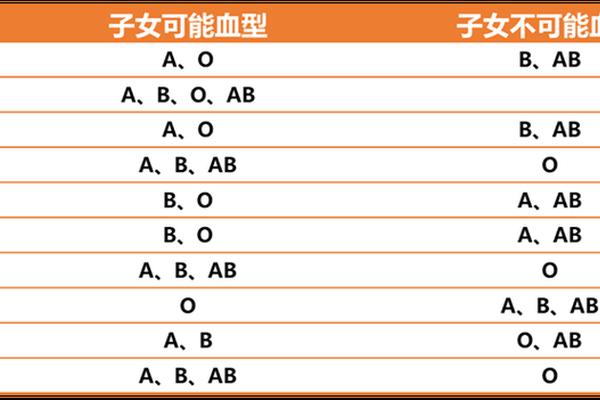

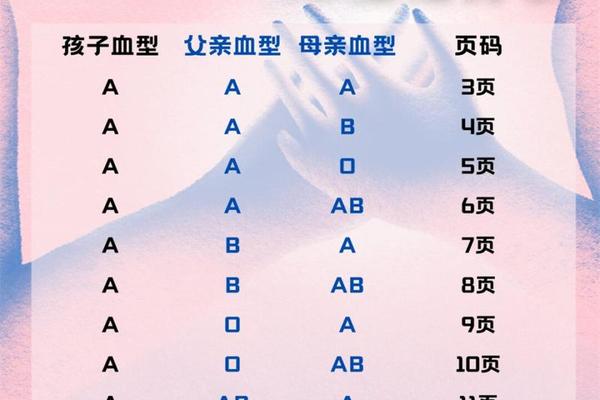

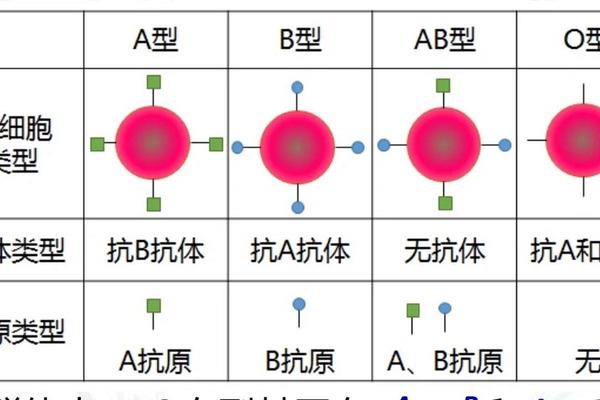

在ABO血型系统中,A型血的基因型可能是AA或AO,这意味着父母双方若均为A型血,其子女的血型可能性需根据隐性基因的传递规律进行分析。根据遗传学原理,A型血父母生育的子女血型只能是A型或O型,而无法出现B型或AB型。例如,若父母均为AO基因型(即隐性携带O基因),子女有25%的概率为OO型(O型血),50%的概率为AO型(A型血),25%的概率为AA型(A型血)。这一结论已被国际输血协会及多项临床研究证实,例如湖南省郴州市中心血站的研究表明,A型与A型父母的子女血型分布符合孟德尔遗传规律。

存在极少数例外情况。例如,若父母中一方为罕见的“顺式-AB”基因型(即A和B基因位于同一染色体上),或子女出现孟买血型(缺乏H抗原),则可能打破常规遗传规律。例如,2017年报道的一例父母为A型血却生育AB型子女的案例,正是由于“顺式-AB”基因的罕见遗传现象。这类特殊情况的发生率约为五十万分之一,属于医学上的边缘案例,但提醒我们需谨慎看待血型遗传的绝对性。

二、A型血配偶的适配性分析

从血型配对的角度来看,A型血与A型血的结合在医学上完全可行。根据ABO血型系统的输血原则,同型血之间输血不会引发溶血反应,这为生育健康后代提供了生物学基础。血型遗传的稳定性也降低了子女出现血型异常的风险。例如,若父母均为纯合AA型,子女必然为A型;若为杂合AO型,则子女可能携带O型基因,但不会产生血型冲突。

性格匹配是另一个需考量的维度。A型血人群常被描述为严谨、细致且责任感强,但同时也可能表现出固执与敏感倾向。两个A型血个体的结合,可能因性格相似性形成高度默契的家庭分工,例如共同注重生活规划与储蓄习惯。但若缺乏情绪管理,也可能因过度追求完美而产生摩擦。日本学者山本关于ABO基因表达的研究指出,A型血个体的血清素水平较低,可能加剧焦虑倾向,这提示配偶需在沟通中注重包容性。

三、社会认知与科学争议

民间常流传“A型血最佳配偶为AB型或O型”的说法,这一观点源自对性格互补性的假设。例如,O型血的乐观特质被认为能平衡A型血的谨慎。但此类结论缺乏大规模统计数据支持。丹麦技术大学2024年的研究通过酶转化技术将A/B型血转为O型,揭示了血型兼容性的技术突破,但尚未解决性格匹配的复杂性问题。血型与婚姻稳定性的关联研究显示,A型血女性的离婚率最低,可能与观念较强有关,但这更多反映文化因素而非生物学必然性。

科学界对血型与性格的关联性仍存争议。尽管多项研究表明A型血人群的皮质醇水平较高,与压力敏感度相关,但美国人类遗传学杂志2019年的一篇综述指出,此类相关性可能受社会环境干扰,而非纯粹遗传决定。将血型作为配偶选择的唯一标准并不可取。

四、未来研究方向与建议

未来研究可从以下方向深化:其一,探索血型基因与其他性格相关基因(如MAOA基因)的连锁关系,以揭示血型与行为模式的生物学机制;其二,针对“血型-性格”假说开展跨文化队列研究,区分遗传与环境的贡献度;其三,开发基于血型抗原的个性化婚姻咨询工具,结合基因检测与心理评估提供综合建议。对于A型血配偶,建议在婚前进行基因检测以排除罕见血型变异风险,并通过沟通训练增强情绪管理能力。

A型血父母生育的子女血型遵循A或O型的遗传规律,罕见例外需通过DNA检测确认;而A型血配偶的适配性需综合生物学兼容性与性格互动分析。尽管血型提供了一定的参考框架,但婚姻质量更取决于双方的理解与协作。随着基因编辑与酶转化技术的发展,血型对生育和健康的影响将进一步可控,但人类情感的复杂性仍需超越生物学的视角予以关怀。