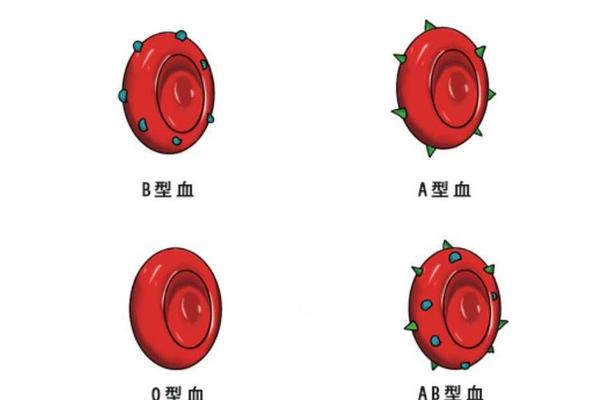

A型血在中国人口中的占比约为28%,虽然并非最少(AB型仅占7%),但其分布呈现出显著的地域差异。根据全国献血机构数据,长江流域的A型血比例接近30%,而华南地区则低至25%。这种分布特征与人类迁徙和族群融合密切相关。研究表明,A型血的基因可能起源于农耕文明发展时期,与定居民族的适应性基因选择有关。例如,日本和德国等高A型血比例国家,其社会结构强调集体协作与精细管理,这与A型血人群的性格特征存在潜在关联。

从遗传学角度看,ABO血型系统由9号染色体上的基因控制,A等位基因编码的糖基转移酶决定了红细胞表面抗原的表达。东亚地区B型血的高频分布(尤其在蒙古族等游牧民族中)可能与气候适应性相关,而A型血则在农业社会中更具优势。这种基因与环境互动的“双重选择”机制,导致A型血在不同地理区域呈现动态平衡,而非简单的数量劣势。

社会文化对生育选择的影响

中国传统家庭观念中,A型血女性常被赋予“贤妻良母”的期待。研究显示,A型血女性离婚率最低,这与她们重视规范、追求家庭稳定的特质密切相关。这种社会角色定位可能间接影响生育选择——在计划生育政策执行期间,部分家庭更倾向生育具有“责任感强”“易于管教”特质的后代,而A型血基因可能通过隐性遗传未被充分表达。

血型文化中的性格标签化现象加剧了认知偏差。日本学者提出的“A型人格理论”强调严谨性与完美主义,使得A型血女性在职业发展中更易自我施压。2017年上海交通大学的研究发现,A型血人群消化系统肿瘤风险较高,这种健康隐患可能促使部分女性推迟生育或减少生育次数,从而影响人口统计学数据。

医疗需求与献血行为的动态矛盾

尽管A型血人口占比接近三成,但医院血库常面临A型血短缺。数据显示,A型血可同时供给A型和AB型患者,其临床需求量较实际献血量高出17%。这种供需失衡源于两个矛盾:一是A型血人群性格敏感度较高,献血意愿相对较低;二是A型血女性在妊娠期间更易出现产后出血等并发症,进一步增加用血需求。

从生理机制分析,A型血人群的血管性血友病因子(VWF)水平较O型血低,这可能导致凝血功能差异。而孕期激素变化会加剧这种生理特性,使得A型血孕妇需要更多医疗干预。2021年《胃肠病学》研究还发现,O型血人群痔疮风险更高,这类疾病的分诊治疗可能分散了对A型血特定健康问题的关注度。

健康风险与生存适应性的隐性筛选

A型血与多种疾病的关联性研究揭示了其人口分布的深层逻辑。例如,A型血人群的冠心病风险比O型血高5%,而消化性溃疡发病率也显著高于其他血型。这些健康风险在医疗资源不足的历史阶段,可能形成自然选择压力。考古基因学研究表明,中世纪欧洲瘟疫流行期间,O型血人群因更强的免疫应答存活率更高,类似机制可能影响过A型血人口的相对比例。

现代医学的发展正在改变这种生物进化逻辑。随着胃癌早期筛查技术的普及,A型血人群可通过定期胃镜检查将死亡率降低42%。这种医学干预可能在未来改变血型与生存适应性之间的关系,但当前仍需要针对性公共卫生策略。

中国A型血女性的“数量之谜”实质是遗传、文化、医疗多重因素交织的结果。现有数据表明,A型血并非绝对少数,而是特定场景下的相对稀缺。未来研究需在三个方面深化:一是建立全国性血型基因数据库,突破地域采样的局限性;二是开展跨学科研究,量化社会观念对生育选择的实际影响;三是开发血型特异性健康管理方案,例如针对A型血人群的肿瘤早期筛查体系。

建议医疗机构加强A型血健康科普,破除“血型决定论”的认知误区,同时优化献血激励机制。正如卡尔·兰德施泰纳发现血型系统时的启示,人类对生命密码的解读应建立在科学实证与社会关怀的双重基石之上。唯有如此,才能更全面地理解A型血人群在当代社会中的真实境遇与发展需求。