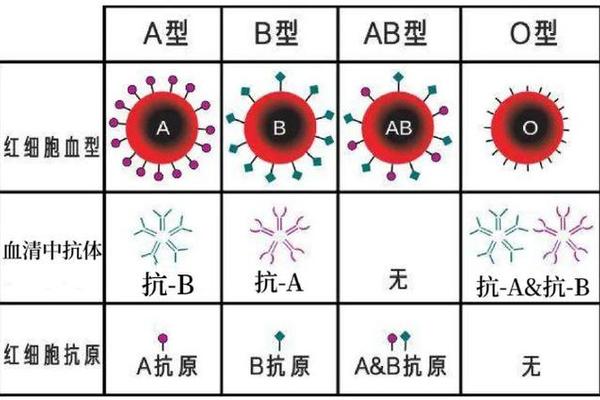

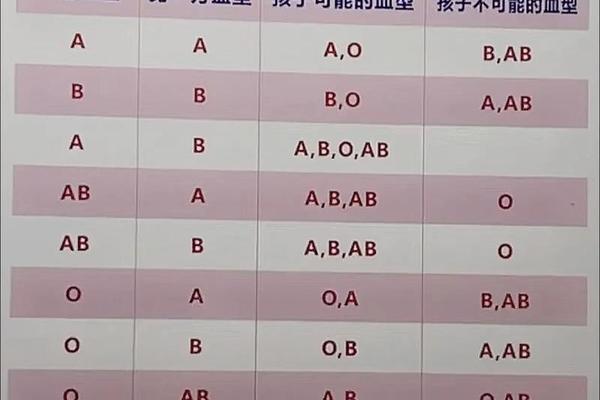

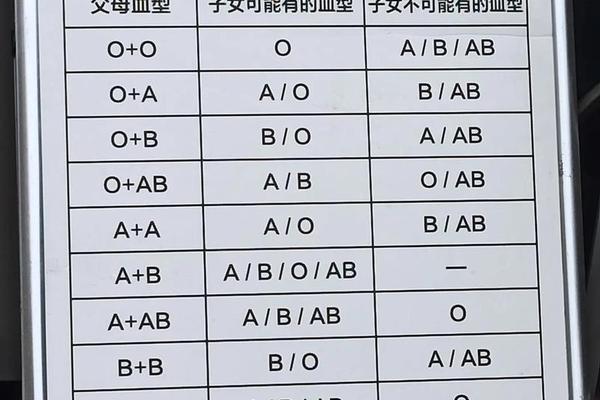

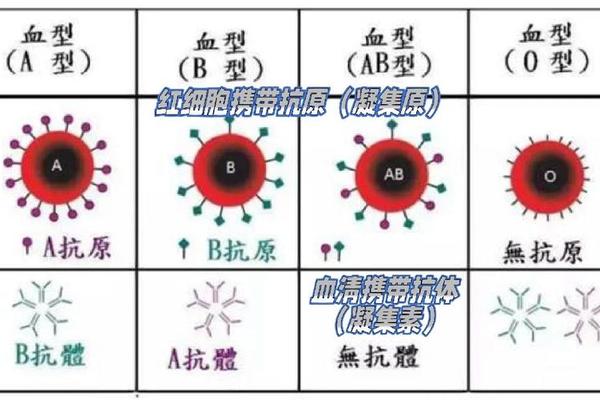

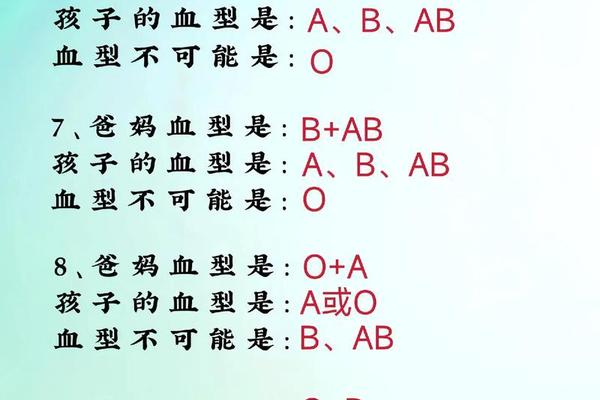

在ABO血型系统中,A型血的红细胞表面携带A抗原,血浆中含有抗B抗体。这种生物学特性决定了其在输血中的特殊地位。根据临床输血原则,A型血患者可接受同型的A型血或O型血的红细胞。这是因为O型血红细胞缺乏A和B抗原,不会被A型血浆中的抗B抗体攻击,从而避免溶血反应。O型血浆中的抗A和抗B抗体可能引发一定风险,因此在非紧急情况下仍需优先选择同型输血。这种相容性机制不仅是生物学进化的结果,也是现代输血医学安全性的基石。

值得注意的是,A型血作为“受血者”时具有双重角色。一方面,其可向AB型血患者提供红细胞(AB型血浆无抗A抗体);A型血患者接受异型输血时需严格遵循交叉配血原则。研究显示,即使输入O型血,仍需控制输注速度和总量,因O型血浆中的抗体可能引起轻微反应。这种复杂的免疫交互作用,揭示了血型系统在维持生命与医疗安全中的精密平衡。

二、A型血的健康风险争议

近年多项流行病学研究将A型血推向风口浪尖。美国马里兰大学对60万人的荟萃分析发现,A型血人群早发中风风险比其他血型高18%,可能与凝血因子水平较高相关。上海交通大学长达20年的追踪研究更指出,A型血人群患胃癌和结直肠癌的风险分别比B型血高25%和22%。这些数据为“危险血型”的说法提供了统计学依据,但需注意相关风险属于群体层面,个体差异仍然显著。

在感染性疾病领域,A型血也显示出特殊易感性。《新英格兰医学杂志》2020年研究显示,A型血人群新冠感染风险比非A型血高45%。这种关联可能源于病毒表面蛋白与血型抗原的分子模拟机制。但专家强调,这类研究多属于观察性关联,尚未阐明确切的生物学机制。因此将A型血简单归为“危险血型”存在过度解读风险,更应关注可控的生活方式因素。

三、科学争议与认知误区

关于A型血的健康风险,学术界始终存在理性声音。北京大学人民医院专家指出,血型对疾病的影响权重远低于吸烟、饮食等可控因素。以胃癌风险为例,A型血的高风险可能与其更易感染幽门螺杆菌的特性相关,而非直接由血型决定。这种间接关联性提示我们:血型更像是疾病网络中的节点之一,而非独立致病因素。

对“危险血型”的认知还需破除伪科学影响。日本曾盛行的“血型性格说”已被多项研究证伪,如九州大学对万人的调查显示血型与性格无统计学关联。这种文化现象警示我们:科学结论需建立在严谨的机制研究和重复验证基础上。当前关于A型血健康风险的研究,更多是为疾病预防提供新思路,而非制造健康焦虑。

四、医学实践中的应对策略

在临床输血领域,A型血的特殊性要求更精细的管理。采用微流控技术的新型检测设备已能实现快速交叉配血,其准确率可达100%。对于紧急输血场景,O型红细胞的应用需配合血浆置换技术,最大限度降低抗体风险。这些技术进步正在重塑输血安全的标准,使“危险”血型也能获得安全保障。

在疾病预防层面,A型血人群应着重关注可干预风险因素。建议40岁以上人群定期进行胃肠镜筛查,心血管高风险者监测凝血功能指标。研究显示,规律运动可使A型血人群的中风风险降低30%。这种基于血型特征的精准预防,正成为个性化医疗的重要组成部分。

A型血的“双重面孔”揭示了生命科学的复杂性:既是输血系统中的兼容者,又是疾病风险图谱中的特殊标记。现有研究证实其与部分疾病的统计学关联,但作用机制仍需深入探索。未来研究应聚焦血型抗原与病原体相互作用的分子机制,以及ABO基因多态性对代谢通路的影响。临床实践中,既要善用血型信息进行风险分层,也要避免陷入“血型决定论”的误区。对于普通人群而言,了解血型特征的意义在于增强健康意识,而非制造无谓焦虑——毕竟,科学的生活方式才是抵御疾病最坚实的盾牌。