人类对自身智力的奥秘始终充满好奇,而血型作为一种与遗传密切相关的生物学特征,长期以来被赋予诸多想象。从日本的“血液型人间学”到国内社交平台的热议,“ABO血型是否影响智商”始终是公众关注的焦点。支持者列举研究数据,声称AB型或O型血人群智力超群;反对者则强调科学证据不足,认为此类观点近乎迷信。本文将从遗传学、心理学、社会学等多维度剖析这一话题,试图在争议中寻找理性共识。

一、先天遗传与血型特质

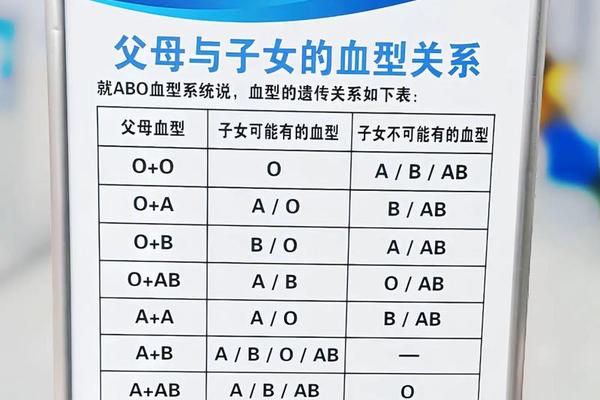

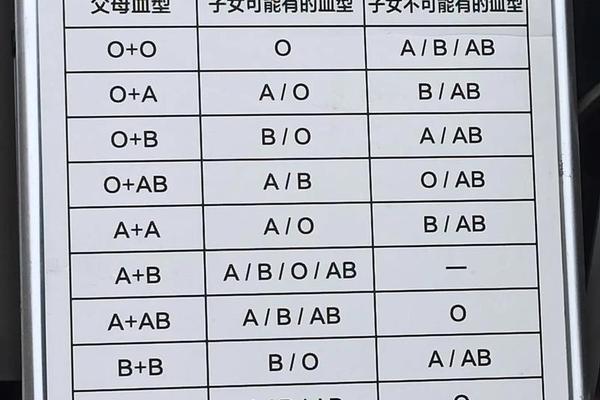

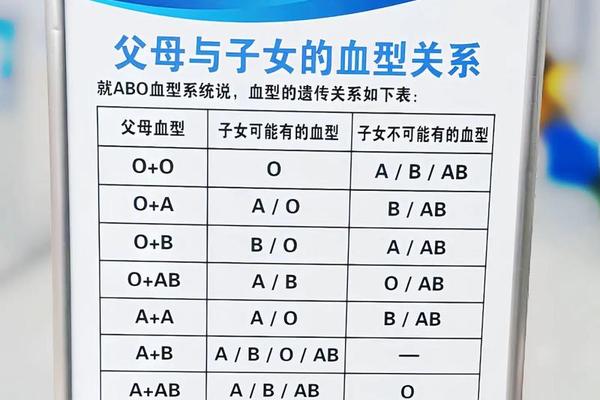

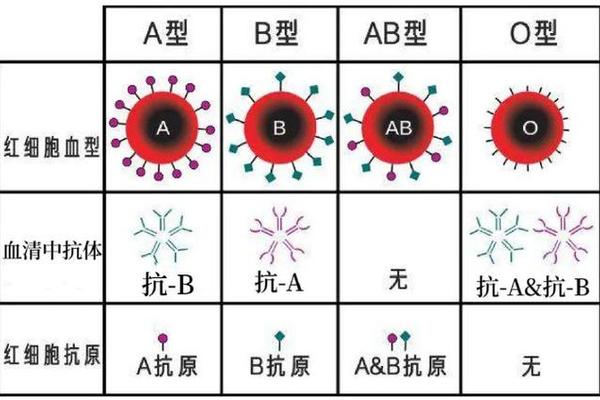

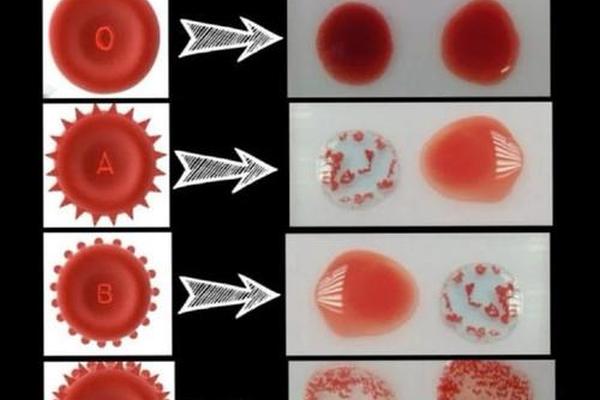

血型由红细胞表面抗原决定,其遗传遵循孟德尔定律。ABO血型系统中,A和B为显性基因,O为隐性基因,父母血型组合决定子女的可能性。部分研究试图将血型与大脑结构关联:例如,日本学者发现AB型血人群大脑灰质密度较高,可能与抽象思维和复杂问题解决能力相关;而O型血因海马体容量较大,被认为在记忆力和抗压能力上更具优势。斯坦福大学的研究指出,O型血父母组合的子女智力稳定性较强,可能与基因表达的保守性有关。

这些结论的科学性饱受质疑。遗传学家指出,血型基因仅占人类基因组的极小部分,且智力涉及数千个基因的协同作用。ABO抗原主要影响免疫系统和血液功能,与神经发育的直接关联尚无确凿证据。例如,诺贝尔奖得主费曼被传为AB型血,但其成就更多归因于后天探索精神,而非先天生物学优势。

二、后天环境与智力发展

心理学研究显示,智力是遗传与环境的共同产物。蒙特梭利实验表明,丰富语言环境和自主探索可使儿童智商平均提升20%。即使血型存在潜在影响,其效应也可能被教育方式覆盖。例如,A型血儿童常被认为“细致但缺乏创造力”,但德国跟踪研究发现,在鼓励深度学习的家庭中,这类孩子更易成为学术领域的长期深耕者。

社会文化对血型特质的标签化亦不可忽视。日本企业曾盛行按血型招聘,将B型血视为“缺乏团队精神”,O型血则被贴上“领导力强”的标签。此类刻板印象通过媒体传播,逐渐演变为“自我实现的预言”——个体在潜意识中向文化预期的行为模式靠拢,进而影响能力表现。例如,O型血儿童若被反复强调“记忆力好”,可能更倾向于强化相关训练,形成正向循环。

三、学术争议与科学验证

支持血型智商论的研究多存在方法论缺陷。早期日本学者对500名儿童的认知测试显示血型与性格相关,但样本量小且未控制社会经济因素。哈佛大学关于O型血学习速度的研究亦未排除家庭教育和营养状况的干扰。反观大规模调查,如美国约翰·霍普金斯大学对数万人的分析显示,不同血型群体的IQ平均值差异无统计学意义。法国心理学家比奈的跨国研究虽提出血型与智力的“弱关联”,但后续同行评审指出其数据存在选择性偏差。

科学界普遍认为,当前证据不足以建立血型与智力的因果关系。方舟子在《血型的科学与迷信》中批判,此类研究常陷入“确认偏误”——研究者倾向于放大符合假设的数据,而忽视矛盾案例。例如,AB型血仅占全球人口的5%,但历史天才中AB型比例并未显著偏高;反之,爱因斯坦的O型血与其成就的关联性更可能是一种巧合。

四、社会认知与理性反思

血型智商论的流行,折射出公众对简化因果的偏好。将复杂智力现象归因于单一生物学指标,既迎合了“优生学”幻想,也缓解了教育竞争焦虑。这种思维忽视了个体多样性。例如,B型血虽在传统测试中表现中庸,但其右脑活跃度高的特质在艺术领域可能转化为独特优势。智力本应是多维度的,而标准化测试仅能反映特定认知维度。

教育学家呼吁回归科学养育观。血型或许如“左撇子更聪明”的传闻,至多是影响智力的万千因素之一。与其纠结先天差异,不如关注可干预变量:早期脑发育营养、批判性思维培养、非认知技能(如毅力、好奇心)的塑造等。芬兰教育改革的成功经验表明,平等资源分配与个性化教学远比基因特质更能提升整体智力水平。

现有研究尚未证实血型与智商的必然联系,ABO抗原的生理功能与神经系统的复杂性之间仍存在巨大知识鸿沟。个别实验中观察到的相关性,更可能是统计学噪声或文化建构的产物。未来的研究需采用更大样本、纵向追踪设计,并整合基因组学与神经影像学技术,以厘清血型基因与其他智力相关基因的交互作用。

对于公众而言,理性看待血型智商论至关重要。智力发展是遗传潜力与环境刺激共同作用的结果,任何单一因素都无法决定个体成就。教育者与家长应摒弃血型决定论的桎梏,转而营造包容、多元的成长环境,让每个孩子都能发掘自身禀赋。正如遗传学家杜布赞斯基所言:“没有哪一种基因能在真空环境中表达其意义。” 在人类智力的探索中,科学精神的求真与人文关怀的包容,或许比血型标签更值得追随。