在当代社会,随着遗传学知识的普及,越来越多家庭开始关注血型遗传规律及其对新生儿健康的影响。当母亲为O型血、父亲为A型血时,孩子的血型遗传不仅涉及基因组合的奥秘,还潜藏着新生儿溶血病的风险。这种特殊的血型组合既体现了生命科学的精妙,也提醒着准父母需科学认知并采取有效预防措施。

一、ABO血型遗传的生物学规律

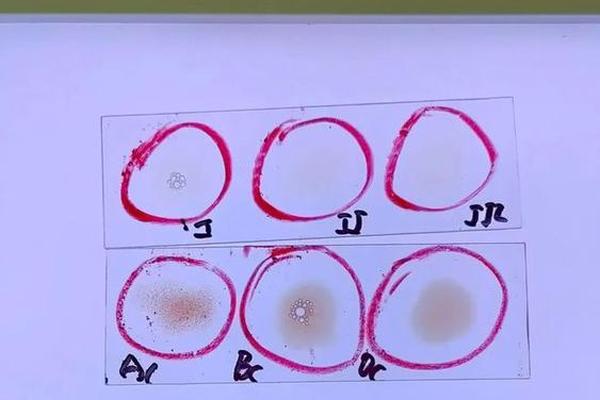

根据ABO血型系统,O型血的基因型为纯合隐性(OO),而A型血可能为显性纯合(AA)或显性杂合(AO)。当O型母亲(OO)与A型父亲(AA或AO)结合时,子代的血型遗传遵循孟德尔定律:若父亲为AA型,孩子将全部遗传A基因,表现为A型血;若父亲为AO型,孩子有50%概率遗传A基因(表现为A型),50%概率遗传O基因(表现为O型)。这一规律在临床实践中得到广泛验证,例如日本学者对10万例新生儿血型统计显示,O型与A型父母所生子代中,A型占比约62%,O型占38%。

值得注意的是,传统观念中“父母血型决定子代血型”的简单对应并不完全准确。例如,A型与O型父母绝不可能生育出B型或AB型子女,这与某些非专业来源中提到的“B型或AB型可能性”存在本质矛盾,后者往往源于对隐性基因表达规律的误解。掌握科学的遗传学知识是准父母避免焦虑的基础。

二、新生儿溶血病的风险机制

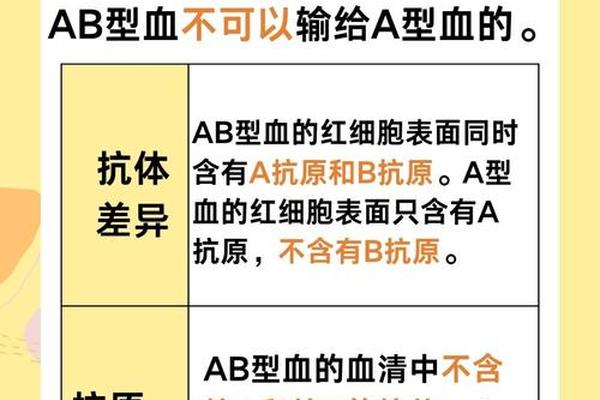

当O型血母亲孕育A型血胎儿时,母体血液中的抗A抗体会通过胎盘进入胎儿循环系统。这些抗体与胎儿红细胞表面的A抗原结合,引发免疫性溶血反应。研究表明,约15%-20%的O型母亲在首次妊娠中会产生此类抗体,但仅1%-3%的病例会发展为临床可见的溶血病。这种差异与抗体效价、胎盘屏障功能及胎儿红细胞抗原强度密切相关。

溶血病的临床表现呈现多样性,轻者仅表现为生理性黄疸加重,重者可能出现贫血、肝脾肿大甚至核黄疸。例如2021年福州某医院收治的重症溶血病例中,新生儿血清胆红素浓度高达390.9μmol/L,远超正常值4.7倍,最终通过双重换血疗法才转危为安。这警示我们,即使概率较低,风险防范仍不可忽视。

三、孕期监测与临床干预策略

现代产科学已形成系统的风险管理体系。建议孕16周起定期检测母体抗体效价,当效价≥1:64时提示高风险,需加强胎儿监测。先进的分子诊断技术如孕妇外周血胎儿游离DNA检测,可在孕10周后无创判断胎儿血型,准确率达98%以上。对于确诊高风险病例,临床可采取母体免疫球蛋白注射、胎儿宫内输血等干预手段。

产后管理同样关键。新生儿出生后需密切监测胆红素水平,及时进行蓝光照射治疗。研究显示,在出生24小时内启动干预的溶血患儿,神经系统后遗症发生率可降低76%。海南医学院的临床数据显示,联合应用丙种球蛋白与换血疗法,可使重症溶血病治愈率提升至92%。

四、社会认知与健康教育的必要性

当前社会对血型遗传仍存在诸多误区,如将O型血视为“万能供血者”或夸大溶血病风险。实际上,O型血浆中含有的抗A、抗B抗体在大量输血时仍可能引发不良反应,这一认知更新已写入最新版《临床输血技术规范》。少数民族群体需特别注意Rh血型差异,我国乌孜别克族等群体的Rh阴性比例高达5%,较汉族人群更易发生严重溶血。

健康教育应着重强调:血型不合并非生育禁忌,而是需要科学管理的特殊妊娠状态。建立孕前血型筛查制度、普及遗传咨询门诊,可使90%以上的潜在风险在孕早期得到控制。新加坡国立大学的研究表明,系统的产前教育可使孕妇焦虑指数降低41%,医疗依从性提高58%。

O型与A型血父母的生育组合既遵循既定的遗传规律,又需警惕特定健康风险。通过整合遗传学检测、产前干预和产后管理,现代医学已能有效控制相关风险。未来研究可进一步探索基因编辑技术在Rh血型不合中的应用,以及人工智能在溶血病风险预测模型中的价值。对于准父母而言,建立科学认知、主动参与产检、信任专业医疗团队,是迎接健康新生命的最佳选择。