A型血常被贴上“完美主义者”“谨慎克制”的标签,但鲜少有人意识到这些特质背后隐藏的心理困境。从生理学角度看,A型血人群的血液黏稠度较高,这种特性可能通过神经内分泌机制影响性格形成。研究表明,A型血人群在压力情境下更容易分泌肾上腺素,导致长期处于应激状态。这种生理特性与后天环境相互作用,塑造了他们追求秩序、压抑情绪的性格底色。

日本学者提出的“农耕民族起源论”进一步强化了这种性格的宿命感——A型血被归因于早期从事农业生产的族群,长期稳定的耕作生活要求遵守规则与集体协作。这种历史基因的烙印,使现代A型血人即便身处瞬息万变的都市社会,仍难以摆脱刻在DNA里的自我约束。临床心理学发现,A型人格者在心血管疾病患者中占比高达98%,其神经质的性格特征与健康风险形成恶性循环。

二、健康风险的统计学阴影

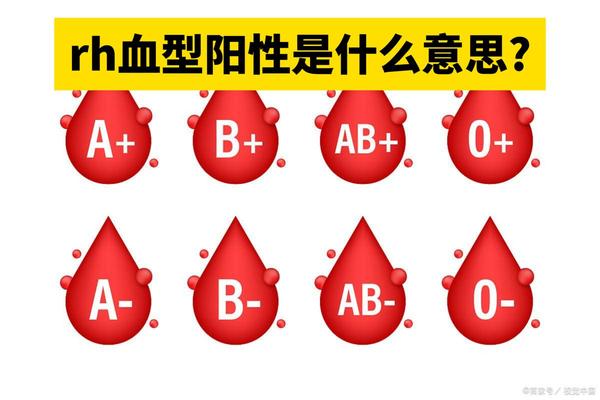

近年来多项大规模研究揭示了A型血与特定疾病的显著关联。2022年《Neurology》期刊发表的60万人队列研究显示,A型血人群在60岁前发生早发型中风的风险比其他血型高16%。其机制可能涉及凝血因子vWF浓度偏高、血小板黏附性增强等血液特性。更令人不安的是,这种风险具有时间敏感性——同一研究指出,A型血对晚发型中风的影响几乎消失,暗示年轻A型血群体需更早启动健康管理。

在癌症领域,上海交通大学2017年研究显示A型血人群患胃癌、卵巢癌等上皮性肿瘤的风险显著提升。这可能与ABO抗原影响免疫监视功能、改变肠道菌群结构等机制相关。这些统计学数据犹如达摩克利斯之剑,使A型血人群在健康焦虑中承受额外心理压力。

三、社会评价的认知偏差困境

社会对A型血的刻板印象往往陷入两极分化的认知陷阱。百度百科词条将A型人格描述为“雄心勃勃、争强好胜”,而民间讨论却充斥着“死心眼”“报复心强”等负面标签(评论区)。这种矛盾源于观察视角的差异:职场中追求完美的专业态度,在亲密关系中可能异化为控制欲;工作中细致严谨的优点,在社交场合易被误解为拘谨冷漠。

更值得关注的是“血型决定论”带来的社会歧视。某婚恋网站数据显示,A型血在择偶偏好中常居末位,部分用户直言“A型伴侣让人窒息”。这种群体偏见不仅缺乏科学依据,更忽视了环境因素对性格的塑造作用。实际上,A型血人群的家庭稳定性数据显示,其离婚率比O型血低23%,证明其“重视家庭”的特质具有积极社会价值。

四、超越宿命论的生存策略

面对先天特质与后天环境的双重挑战,A型血人群需建立差异化的应对体系。在健康管理层面,建议每年进行血栓弹力图检测,通过监测纤维蛋白原水平预防血栓。心理调节方面,正念冥想可有效降低A型人格者的皮质醇浓度,日本学者开发的“3分钟呼吸法”能将焦虑指数降低40%。

社会认知的革新同样重要。教育领域可引入血型认知课程,帮助学生理解不同特质的优势转化——A型血的细致可发展为数据分析专长,其坚持性适合科研攻关。企业人力资源管理应避免血型歧视,转而建立基于MBTI等科学量表的评估体系。值得期待的是,基因编辑技术的突破可能在未来改变ABO抗原表达,为A型血人群提供生物学层面的解决方案。

总结

A型血人群面临的“可怜”处境,本质是生物特性与社会建构共同作用的结果。从凝血机制异常带来的健康隐患,到性格特质引发的社会误解,这些挑战构成复杂的生存图景。现代医学与社会科学的进步正在解构血型决定论的神话——2024年《柳叶刀》子刊研究证实,生活方式干预可使A型血中风风险降低62%。这提示我们:在尊重生物多样性的基础上,通过科学认知与主动干预,每个血型群体都能书写属于自己的生命叙事。未来研究应着眼于建立动态的血型-环境交互模型,让血型认知从宿命论的桎梏中解放,真正成为个性化健康管理的科学指南。