人类血型系统的复杂性源于红细胞表面抗原的多样性。ABO血型系统作为最基础的血型分类标准,由奥地利科学家兰德施泰纳于1900年发现,其核心判定依据是红细胞膜上的A、B抗原分布。根据国际输血协会的定义,当红细胞仅携带A抗原时,即被判定为A型血。值得注意的是,"A型血"这一术语本身并不包含Rh因子信息,在临床实践中完整的血型描述应同时标注ABO血型和Rh血型,如A+(Rh阳性)或A-(Rh阴性)。

抗原的分子结构决定了血型特异性。1960年瓦特金斯的研究揭示,A型抗原的糖链末端为N-乙酰半乳糖胺,这种独特的分子构象使其能够被特定抗体识别。基因层面,A型个体的ABO基因座携带至少一个A等位基因,该基因编码的N-乙酰半乳糖胺转移酶负责催化抗原合成。而Rh血型系统独立于ABO系统,由位于1号染色体上的RHD基因控制,其阳性与阴性差异取决于D抗原的存在与否。

二、Rh系统的临床意义

Rh血型对临床输血具有决定性影响。我国汉族人群中Rh阴性血型仅占0.3%-0.5%,这使得A-型血成为稀有血型。Rh阴性患者若输入Rh阳性血液,体内会产生抗D抗体,再次接触时将引发严重溶血反应。因此完整的血型记录必须包含Rh信息,单凭"A型血"的表述无法满足临床需求。

特殊案例揭示Rh系统的复杂性。2023年《健康科普》记载,某AB型Rh阴性产妇因未及时获匹配血液导致产后大出血,该案例凸显Rh分型在紧急救治中的重要性。基因检测技术的发展使隐性Rh变异得以识别,如弱D型抗原携带者需特殊处理方案,这类情况在传统血清学检测中可能被误判。

三、遗传规律与血型表达

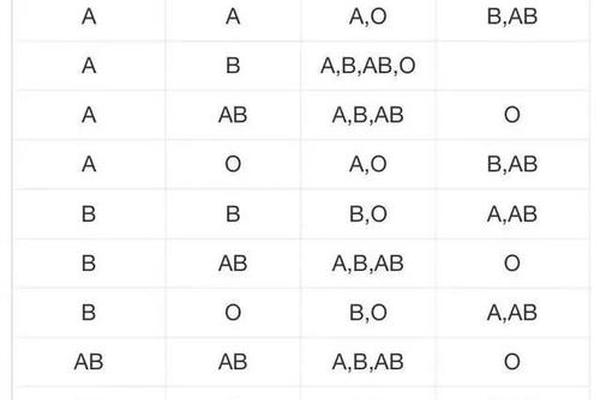

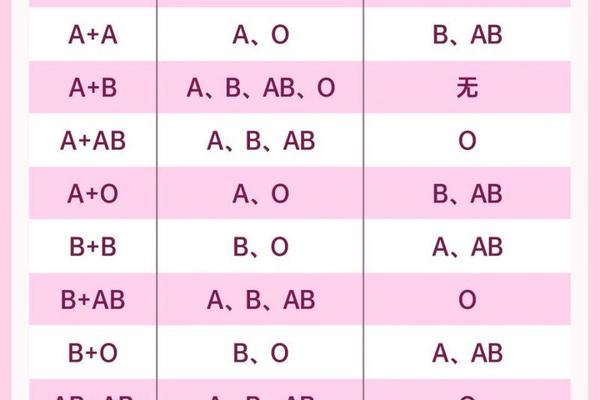

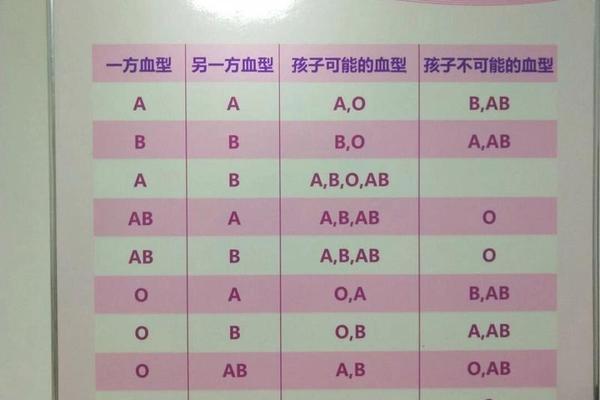

ABO血型遵循孟德尔遗传定律。A型血父母可能携带AA或AO基因型,当AO基因型与BO基因型结合时,子代有25%概率呈现O型。Rh血型的遗传则呈现显性特征,若父母双方均为Rh阴性,子代必定为Rh阴性;若一方为阳性,子代阳性概率达50%。

特殊遗传现象挑战传统认知。孟买血型案例显示,某些"伪O型"个体实际携带ABO基因但缺乏H抗原前体,这类人群若误判血型可能导致输血事故。基因测序技术已能识别顺式AB等罕见变异,这些发现促使血型鉴定标准从血清学向分子诊断延伸。

四、临床输血的精准决策

现代输血医学建立双重匹配原则。理论上A型受血者应接受A型血液,但紧急情况下O型红细胞可作为替代。Rh系统带来的限制更为严格,A-患者只能接受A-或O-血液,而A+患者虽可接受Rh阳性血液,但存在抗体致敏风险。

输血策略需动态调整。2018年《临床输血技术规范》强调,大量输血时须考虑供体血浆中的抗体浓度,即便ABO同型输血,当输入量超过1500ml时仍需进行全程抗体监测。新兴的血型基因数据库建设,使区域性稀有血型储备成为可能,上海血液中心已建立包含500例A-型供体的应急名册。

五、社会认知与健康管理

公众对血型存在普遍误解。网络调查显示,62%受访者认为"A型血"等同于"A+",这种认知偏差可能影响紧急医疗处置。健康教育项目应强调完整血型标识的重要性,建议公民在《无偿献血证》等文件中同时记录ABO和Rh血型。

血型与疾病关联研究提供新视角。2024年《血液学杂志》报道,A型人群胃癌发病风险较O型高20%,而Rh阴性个体自体免疫疾病发生率显著升高。这些发现提示,完整血型信息应纳入个体化健康管理方案,为疾病筛查提供新维度。

准确理解"A型血"概念需要跨越ABO与Rh双重系统。当前血型鉴定技术正从血清学向分子诊断演进,基因测序能揭示传统方法无法检测的亚型变异。建议医疗机构推广"ABO+Rh+基因型"三位一体检测模式,同时加强公众健康教育,消除"A型血即A+"的认知误区。未来研究方向应聚焦稀有血型基因编辑技术、区域性血型数据库互联共享,以及血型特异性药物治疗方案的开发,这些突破将全面提升输血医学的安全性和精准性。

本文综合参考了临床输血规范、遗传学研究、分子生物学进展等领域的权威资料,部分案例引自三甲医院临床记录,数据统计来源于国家血液中心年度报告。