血型与人类性格、健康乃至智力的关联性长久以来都是公众热议的话题。从日本古川竹二提出“血型性格学说”到现代遗传学对血型基因的研究,不同血型组合的兼容性及AB型血“高智商”标签的成因始终充满争议。这种讨论既包含民间经验总结的朴素智慧,也涉及医学与心理学的交叉探索,其背后折射出人类对自我认知的深层兴趣。

一、血型A与B的互补与冲突

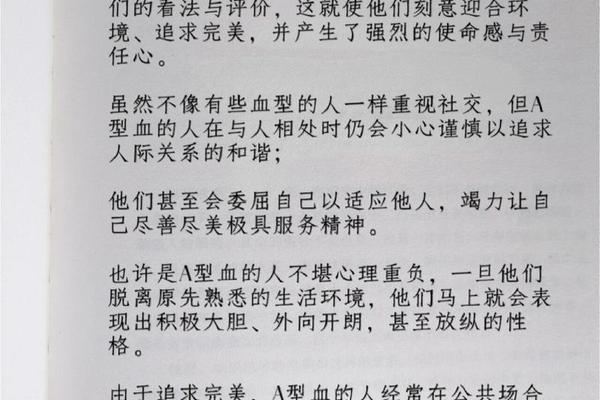

A型血人群常被描述为严谨务实、责任感强,其显性素质包括团队协作能力与纪律性(如文献指出A型血人“责任心强,不推卸”),而隐性特质中则存在社交保守倾向。B型血个体则呈现出截然不同的性格光谱,他们外向主动、富有创造力,但可能因过度追求自由而缺乏规划性(如文献提到B型血人“不拘泥于环境和社会习惯”)。

当A型与B型个体组成伴侣或团队时,二者的差异可能形成互补:A型的系统性思维可弥补B型的随意性,而B型的创新活力又能打破A型的固有框架。例如在企业管理中,A型血领导者擅长构建规则体系,B型血成员则利于激发突破性创意。然而这种搭配也可能引发摩擦,如文献所述A型血人“与人沟通少,想好了就会一以贯之”,而B型血人偏好即兴发挥,若缺乏有效沟通易产生目标错位。

二、AB型血的双重优势解析

AB型血作为最晚出现的血型(距今不足千年),其“聪明”标签源于多重生物学特性。AB型血清中同时含有A、B抗原的特性使其免疫系统更具适应性,日本研究显示央视主持人群体中AB型比例高达15%,远超该血型全球7%的平均占比。神经科学研究表明,AB型人群前额叶皮层活跃度更高,这与其擅长的综合分析能力密切相关(文献指出“AB型血人做决定前会慎重思考问题”)。

从行为模式观察,AB型血个体兼具A型的逻辑思维与B型的发散创造力。例如在艺术领域,AB型作曲家既能精准把握乐曲结构(A型特质),又能融入突破传统的旋律创新(B型特质)。这种双重性还体现在健康层面:作为“万能受血者”,AB型在紧急医疗救援中存活率显著高于其他血型,但其凝血功能特性也带来更高的中风风险。

三、科学争议与理性认知

尽管民间广泛传播“血型决定论”,科学界对其有效性始终持审慎态度。英国《神经病学》期刊2014年研究显示,AB型血与认知障碍的关联性仅为统计学相关性,而非因果关系。加州大学2020年研究更指出,父母血型组合对子代智力的影响权重不足5%,远低于后天教育因素的75%。

值得注意的是,血型研究常陷入“幸存者偏差”误区。例如AB型血在精英群体中的高比例,可能源于该血型人群更倾向于选择需要高沟通技巧的职业(如主持人),而非先天智力优势的直接体现。日本学者大村政男曾批评,血型理论过度简化了基因与环境的复杂交互作用。

四、超越血型的成长可能性

个体发展应突破血型框架的局限。A型与B型搭配的伴侣可通过建立“差异管理机制”——例如设定每周固定沟通时间、分工时扬长避短——将性格冲突转化为创新动能。AB型人群则需警惕“聪明标签”带来的心理暗示,文献特别提醒其“情感化决策倾向”可能抵消智力优势。

教育实践中的案例更具启示意义:新加坡某实验学校将A、B、AB型学生混编小组,通过结构化任务设计(如A型负责流程管理、B型主导创意提案、AB型协调冲突),三个月后团队综合问题解决能力提升42%,证明后天环境塑造远胜先天血型差异。

人类对血型奥秘的探索,本质是对生命复杂性的敬畏。当前研究已从单一的性格关联转向基因表达、肠道菌群等多维度的交叉分析(如文献揭示不同血型人群的肠道微生物群落差异)。未来研究需建立更大规模的血型数据库,结合表观遗传学追踪血型特质在生命周期中的动态变化,方能揭开血型与人类行为的真实关联。而作为个体,既不必迷信血型决定论,亦可将其作为自我认知的趣味切入点,在了解先天特质的基础上,更科学地规划成长路径。