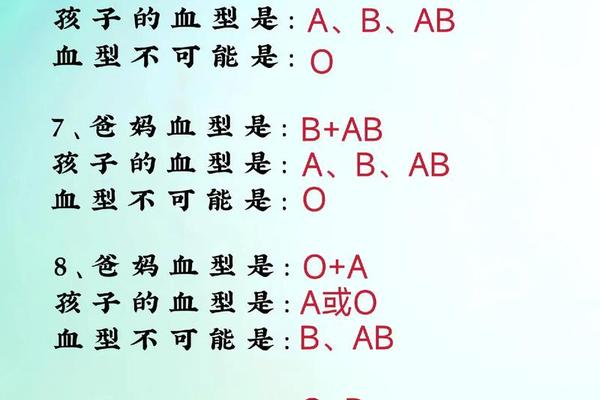

在ABO血型系统中,O型血个体的基因型为ii,而A型血个体的基因型可能为AA或Ai。当O型血男性(ii)与A型血女性(AA或Ai)结合时,子女的血型遗传规律存在明确限制:父母双方各提供一个等位基因,因此子女可能的基因组合为iA或ii,对应的表现型为A型或O型,而B型和AB型则完全不可能出现。这一结论基于显隐性遗传法则,A基因为显性,O基因为隐性,因此Ai型的A型血母亲可能将A或i基因传递给后代,而O型血父亲只能传递i基因。

值得注意的是,若母亲为纯合A型(AA),则所有子女必然为A型(Ai);若母亲为杂合A型(Ai),则子女有50%概率为A型(Ai),50%为O型(ii)。这种遗传规律在常规情况下稳定,但存在极少数例外,例如CisAB型等罕见血型可能打破传统遗传模式。例如,若父母一方携带CisAB基因(A和B基因位于同一条染色体),则可能生育出与常规规律不符的血型后代。这种情况概率极低(约58万分之一),且需通过专业机构鉴定确认。

二、孕期健康风险的医学关注

对于O型血女性与A型血男性的组合,新生儿溶血风险需特别关注。当母亲为O型血时,其血清中天然存在抗A和抗B抗体。若胎儿从父亲处遗传A抗原,母体抗体可能通过胎盘攻击胎儿红细胞,导致ABO溶血病。据统计,ABO血型不合的妊娠中,约20%-25%可能发生抗体效价升高,但仅2%-2.5%实际引发临床症状,且症状通常较Rh溶血轻微。

临床建议此类夫妇在孕期加强监测。例如,通过定期检测孕妇血清中的IgG抗A效价,评估溶血风险;若效价显著升高,可结合中药调理或苯干预以降低胆红素水平。分娩后需对新生儿进行胆红素、血型及抗体检测,必要时通过蓝光照射或换血治疗干预。值得注意的是,ABO溶血多发生于第一胎,因自然界广泛存在的类A/B抗原可能使O型血女性在孕前已致敏。

三、输血与用血的特殊考量

从临床用血角度看,O型血并非“万能供血者”。尽管O型红细胞缺乏A/B抗原,但其血浆中含抗A和抗B抗体,若大量输注给A型患者,可能引发溶血反应。现代医学主张严格遵循同型输血原则,仅在紧急情况下少量使用O型洗涤红细胞。对于A型血个体而言,若需接受输血,应优先选择A型或AB型血浆,以避免抗体冲突。

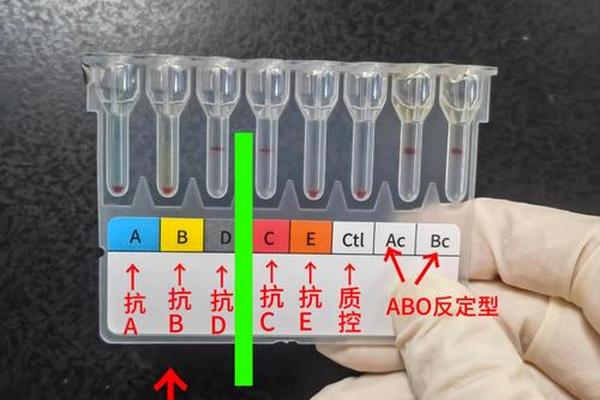

血型亚型的存在可能增加检测复杂性。例如,A型血包含A1、A2等亚型,其中A2型因抗原性弱易被误判为O型。在亲子鉴定或疑难配血案例中,需结合分子检测技术(如基因测序)以排除亚型干扰。对于O型与A型夫妇,若子女出现“异常”血型,建议通过专业机构进行CisAB型或孟买型等罕见血型筛查。

四、社会文化中的认知误区

尽管血型与性格关联的理论(如“A型严谨、O型乐观”)在东亚文化中广为流传,但科学界普遍认为此类观点缺乏实证支持。研究表明,血型性格学说起源于20世纪初的非科学假设,甚至曾被用于种族主义宣传。现代心理学研究证实,性格由遗传、环境等多因素共同塑造,单一血型无法决定行为模式。

公众对血型遗传存在认知偏差。例如,部分人误认为“父母均为A型不可能生育O型子女”,实际上,若父母均为杂合A型(Ai),仍有25%概率生育O型后代。此类误解可能导致不必要的家庭矛盾,甚至延误罕见血型的医学诊断。加强血型科学知识的普及至关重要。

五、未来研究与健康管理建议

近年研究发现,ABO血型与疾病易感性存在关联。例如,A型血人群胃癌和高血压发病率较高,O型血则与十二指肠溃疡及重症肌无力风险相关。针对O型与A型夫妇,建议关注子女的代谢健康,例如AB型血个体更易出现内脏肥胖及糖尿病神经病变。未来研究可深入探索血型抗原与免疫调节的分子机制,为个性化健康管理提供依据。

对于计划妊娠的夫妇,建议孕前进行血型及抗体筛查,并结合遗传咨询评估风险。日常生活中,应摒弃血型决定论偏见,以科学态度看待血型差异,同时注重罕见血型的档案登记,完善应急用血保障体系。

总结

O型血与A型血的组合,既遵循明确的遗传规律,也伴随特殊的医学考量。从新生儿溶血预防到输血安全,从社会文化误区到疾病易感性,这一血型组合揭示了生物医学与人文科学的交叉复杂性。未来需进一步开展血型与健康的分子层面研究,同时通过公众教育纠正认知偏差,推动血型科学在临床与生活中的合理应用。