人类对血型的探索始终充满着神秘色彩。近年来,关于A型血人群的早发疾病风险与AB型血"贵族血"称号的讨论频繁出现在公众视野,这些话题既涉及医学研究的严谨性,也折射出社会对生命密码的浪漫想象。当科学数据与民间传说交织,我们更需要以理性视角审视血型与健康之间的复杂关联。

一、A型血的健康风险争议

2022年《Neurology》杂志发布的跨国研究掀起了关于A型血健康风险的讨论浪潮。这项覆盖1.7万中风患者和60万健康人群的荟萃分析显示,A型血人群在60岁前突发心梗或中风的风险较其他血型高出16%。上海交通大学团队在中国人群中的研究也发现,A型血人群的冠心病罹患风险显著提升,其消化道癌症发病率更是高于其他血型。

凝血机制的差异可能是关键风险因素。马里兰大学Braxton D.Mitchell教授团队发现,A型血人群的凝血因子Ⅷ水平较O型血高25%,这种特性虽有利于伤口愈合,却增加了血栓形成的概率。A型抗原与幽门螺杆菌的相互作用可能加剧胃黏膜损伤,这也部分解释了其胃癌高发趋势。

但需要强调的是,这些研究揭示的是统计学意义上的相关性而非必然性。美国健身教练小李的案例证明,即便是A型血,通过规律锻炼和饮食控制,其心脑血管健康指标仍可优于普通人群。这提示我们,生活方式干预能有效调节基因表达带来的潜在风险。

二、AB型血的"贵族"标签解析

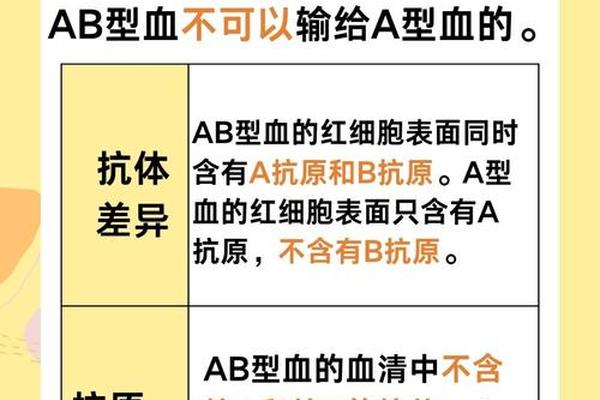

AB型血仅占全球人口的9%,这种稀缺性为其蒙上了神秘面纱。中国血型调查显示,AB型占比不足10%,在紧急输血时,其作为"万能受血者"的特性更强化了特殊地位——AB型血浆中不含抗A、抗B抗体,可接受任意血型输注。这种生理特性在医疗资源匮乏时期可能成为救命关键,由此衍生出"贵族血"的民间称谓。

免疫系统的独特优势为其增添传奇色彩。多项研究表明,AB型血对疟疾、诺如病毒等病原体具有较强抵抗力,其IgM抗体水平显著高于其他血型。日本学者发现,AB型人群血清中的抗A抗体能抑制新冠病毒S蛋白与ACE2受体的结合,这或许是其新冠感染率较低的原因之一。

但"贵族血"的称号也暗含认知误区。武汉中南医院研究显示,AB型血人群晚年认知衰退风险增加34%,其癌发病率更是O型血的1.5倍。这些数据警示我们,任何血型都非完美存在,所谓的"贵族"更多是文化建构的产物。

三、血型科学的认知边界

血型与疾病关联机制仍存在大量未解之谜。尽管已发现ABO基因与9号染色体特定区域存在连锁,但凝血功能、免疫调节等中间变量的具体作用路径尚未完全阐明。瑞典卡罗林斯卡医学院的追踪研究显示,环境因素可改变表观遗传标记,这使得同血型人群的健康结局呈现显著差异。

当前研究存在明显的样本偏差问题。多数血型研究集中在欧美人群,而亚洲人特有的遗传背景可能改变疾病关联性。例如中国O型血人群消化性溃疡高发,这与西方研究中O型血的健康优势形成鲜明对比。这种地域差异提示我们需建立本土化的大数据研究体系。

学界对血型决定论保持审慎态度。南方科技大学邢明照教授团队强调,ABO抗原仅是数百个健康影响因素之一,其作用强度远低于吸烟、肥胖等可控因素。将血型视为健康宿命论依据,既不符合科学精神,也可能引发不必要的群体焦虑。

四、超越血型的健康管理

建立动态风险评估体系至关重要。对于A型血人群,建议40岁后每年进行颈动脉超声和凝血功能检测;AB型血则应关注认知功能筛查,50岁后定期进行神经退行性疾病标志物检测。这种精准监控能最大限度规避遗传易感性带来的风险。

生活方式干预具有显著修正效应。哈佛大学公共卫生学院证实,坚持地中海饮食可使A型血人群的心血管风险降低至O型血水平。对AB型血而言,补充ω-3脂肪酸能改善其神经炎症反应,这与冲绳长寿人群的饮食结构不谋而合。

未来研究应着眼于多组学整合分析。通过将ABO基因型与肠道菌群、代谢组学数据进行关联,或许能揭示"血型-微生物-疾病"的三维作用网络。上海交大团队正在开发的数字孪生模型,已实现基于血型的个性化健康预测。

在生命科学的坐标系中,血型只是标注位置的参数之一。A型血的疾病风险提示我们关注遗传脆弱性,AB型血的"贵族"传说则反映着人类对生命奥秘的诗意解读。但真正决定健康轨迹的,始终是科学认知指导下的积极行动。当我们以开放心态接纳遗传特质,用理性态度构建防御体系,每个生命都能书写属于自己的健康传奇。