在人类复杂的生命密码中,血型系统始终是医学与遗传学研究的焦点。当AB型血父母生育后代时,孩子的血型可能呈现A、B或AB型,但这一现象背后隐藏着ABO与Rh两大血型系统的精妙遗传机制。而AB+与AB-血型间看似微小的正负号差异,实际上深刻影响着输血安全、妊娠管理乃至疾病风险。理解这些差异不仅关乎个体健康,更是现代医学精准治疗的重要基础。

一、血型遗传的基因密码

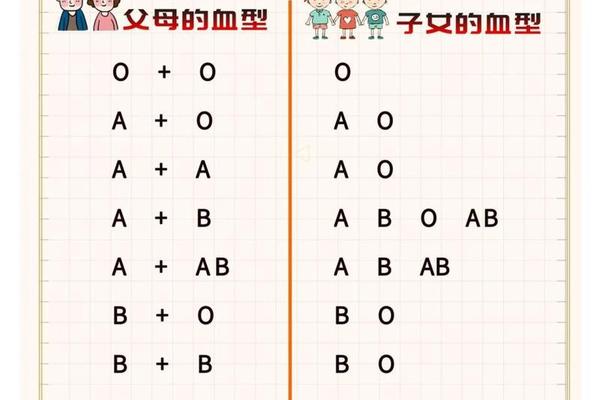

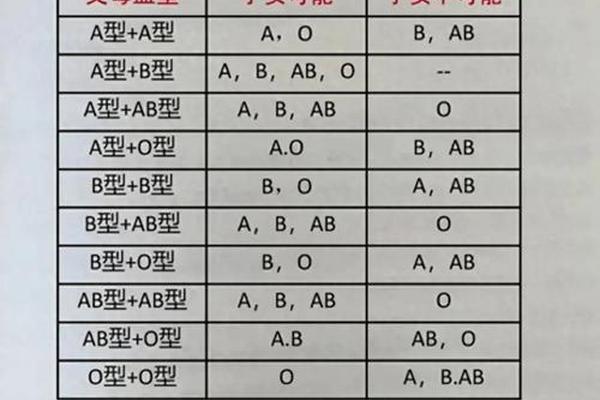

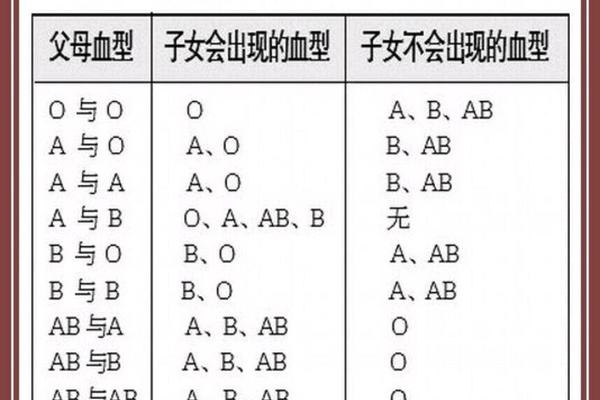

AB型血作为ABO系统中唯一同时携带A、B抗原的特殊类型,其遗传规律具有独特的复杂性。从基因层面看,AB型父母的基因组合只能是AB/AB,这意味着孩子必定从父母各获得一个A或B基因。根据孟德尔遗传定律,子代血型呈现的概率分布为:A型(25%)、B型(25%)、AB型(50%)。这种遗传特性在网页23的动物比喻中得到形象诠释——父母双方的“狮子”(A基因)与“老虎”(B基因)组合,排除了“兔子”(O基因)出现的可能。

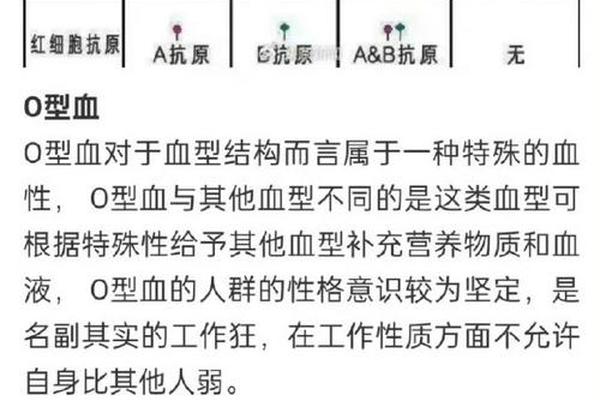

值得注意的是,AB型血的特殊性还体现在血清抗体缺失现象。与A型、B型血携带对应抗体的特性不同,AB型血个体血清中既无抗A也无抗B抗体,这使得他们理论上可以接受所有ABO血型的红细胞(需考虑Rh因素)。这种生物学特性在网页57的临床输血指南中得以印证,AB型受血者的兼容范围显著大于其他血型。

二、Rh因子的生命烙印

AB+与AB-的核心区别在于RhD抗原的存在与否。Rh阳性(+)意味着红细胞表面存在D抗原,而阴性(-)则完全缺失该抗原。这种差异源于人类第1号染色体上的RHD基因表达,约85%的亚洲人群呈现Rh阳性,使得AB-成为仅占0.3%-0.5%的稀有血型。网页17的血清学分析指出,Rh阴性个体首次接触Rh阳性血液后会产生抗D抗体,二次接触将引发严重溶血反应,这解释了为何AB-患者必须严格输注Rh阴性血液。

Rh系统的临床意义在妊娠管理中尤为突出。当Rh阴性母亲孕育Rh阳性胎儿时,胎儿的红细胞可能通过胎盘进入母体,刺激产生抗D抗体。这些抗体穿透胎盘将导致胎儿红细胞破坏,引发新生儿溶血病。网页33的研究数据显示,通过产前抗D免疫球蛋白注射,可将溶血病发生率从16%降至0.1%以下。值得注意的是,即便父母均为AB型,仍需关注Rh血型差异带来的潜在风险。

三、医学实践的差异管理

在输血医学中,AB+与AB-的兼容性存在显著差异。AB+作为“受血宽容型”,可接受所有Rh阳性血型(A+、B+、AB+、O+),而AB-仅能与AB-或O-兼容。这种差异在网页1的急救指南中强调:当AB-患者急需输血时,若无同型血源,O-成为唯一安全选择,但可能引发轻度免疫反应。统计显示,AB-血型库存不足时,患者等待时间较AB+延长3-5倍,这突显了稀有血型库建设的必要性。

临床监测体系对两类血型的关注重点亦不相同。AB+个体需警惕血栓形成风险,研究显示其纤维蛋白原水平较其他血型高15%;而AB-人群更需定期检测血红蛋白,因其缺铁性贫血发生率较AB+高23%。网页37的前沿研究揭示,某些肠道菌群产生的酶可改造红细胞抗原,未来或实现AB-向O型的转化,这为突破血型限制带来曙光。

四、健康管理的个性策略

针对AB型血的共性特征,营养学家建议增加富含维生素C的食物摄入以促进铁吸收,如网页1推荐的猕猴桃与草莓组合,可提升铁利用率达40%。运动方面,AB型人群适宜采用间歇性训练,每周3次30分钟的中强度运动可显著改善血液循环,这与网页20提出的代谢特征相契合。

在个性化医疗层面,AB+与AB-的预防重点各有侧重。AB-孕妇需要从妊娠16周开始每月进行抗体筛查,而AB+人群则应从40岁起每两年进行血栓弹力图检测。网页33的生育指南特别提醒,AB型夫妻若存在不孕史,需排查因ABH抗原异常表达导致的免疫性不孕。

从AB型血的遗传奥秘到Rh因子的临床价值,血型系统的复杂性始终挑战着医学认知的边界。AB+与AB-虽仅一字之差,却在输血安全、妊娠管理、疾病预防等方面构建起截然不同的医疗路径。随着基因编辑与合成生物学的发展,血型转换技术或将在未来改写输血医学规则,但现阶段加强公众血型认知、完善稀有血型救助网络仍是当务之急。建议医疗机构建立AB-个体健康档案,研发通用型人工血液,并开展血型特异性疾病预警研究,让生命密码真正成为健康管理的指南针。