在人类对生命科学的探索历程中,血液的奥秘始终是引人入胜的课题。ABO血型系统作为最早被发现的血型分类方式,将人类血液划分为A、B、AB、O四种类型,其中A型血以其独特的抗原特征和抗体分布规律,在医学实践中占据重要地位。理解“哪些血型不属于A型”“A型血与其他血型的相容关系”不仅是输血医学的基础,更与遗传学、疾病预防及社会管理密切相关。本文将从科学原理、遗传规律、医学应用及社会影响四个维度展开系统性论述,揭示A型血的生物学本质及其在人类生命活动中的特殊意义。

一、ABO系统的分类逻辑

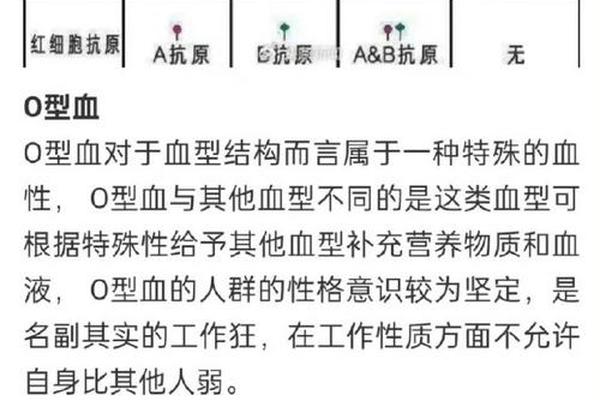

从抗原分布的角度看,A型血的核心特征是红细胞表面携带A抗原,同时血清中存在抗B抗体。与之相对,B型血携带B抗原和抗A抗体,AB型同时存在A、B抗原而无抗体,O型则完全缺乏A、B抗原但含有抗A和抗B双重抗体。这种抗原-抗体的反向分布构成了ABO系统的核心分类依据。

在排除A型血的过程中,需重点关注B、AB、O三种类型的生物学特征。例如,O型血的血清中含有抗A和抗B抗体,这意味着O型个体在输血时若输入含有A或B抗原的血液(如A型或B型),会立即触发免疫反应。而AB型血的血清中因缺乏抗体,理论上可接受所有血型的红细胞输入,这种“万能受血者”特性使其成为A型血的对立面。

二、遗传规律的血型密码

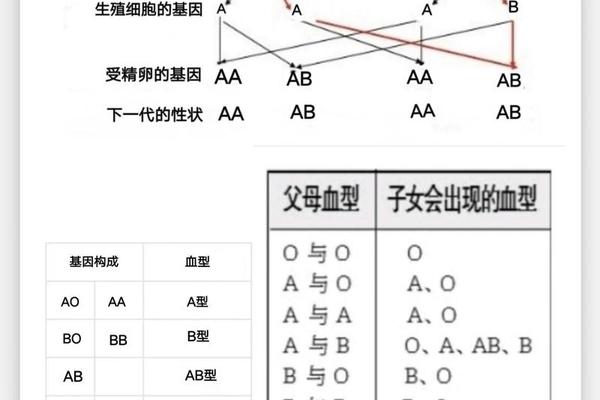

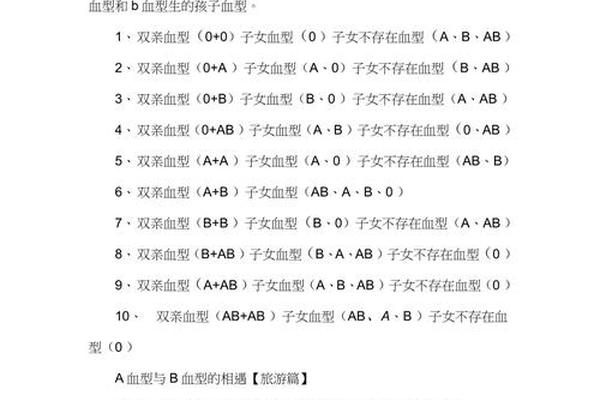

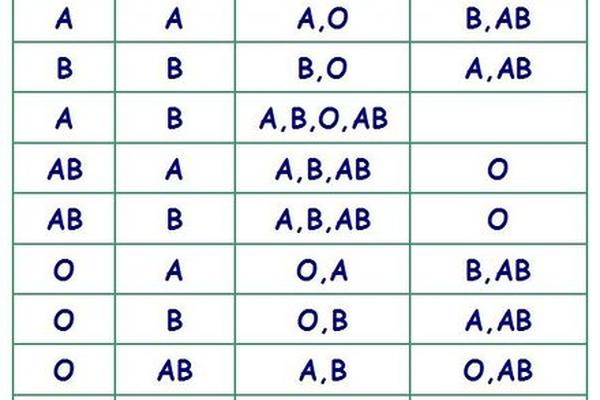

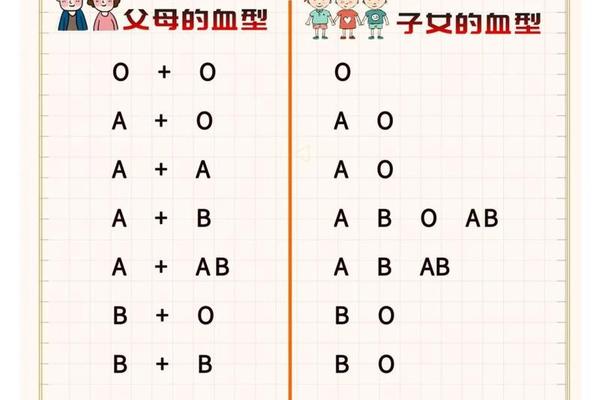

A型血的遗传遵循孟德尔定律,其基因型可能为AA或AO。当父母中至少一方携带A基因时,子代可能出现A型血。例如,A型(AA)与O型(OO)结合时,子女必为A型(AO);而A型(AO)与B型(BO)结合时,子女可能呈现A、B、AB、O四种血型,概率分别为25%。

在婚配选择中,A型与O型的组合具有典型研究价值。根据血型遗传表,A型(AO)与O型(OO)父母生育的子女中,50%为A型(AO),50%为O型(OO)。这种遗传特性使得A型与O型的结合成为解释隐性基因传递的经典案例。值得注意的是,古代“滴血认亲”的误区正源于对血型遗传复杂性的认知不足,现代DNA技术已彻底取代此类原始方法。

三、医学实践的核心准则

在输血医学中,A型血的输入需严格遵循抗原匹配原则。A型患者只能接受A型或O型血液,因其血清中的抗B抗体与B型、AB型红细胞的B抗原会发生凝集反应。临床数据显示,输注200ml悬浮红细胞可使70kg成年人的血红蛋白提升约5g/L,这一生理效应在A型患者救治中尤为关键。

交叉配血的科学验证是输血安全的重要保障。研究显示,约0.1%的ABO血型鉴定错误源于抗原变异或抗体效价异常,如白血病患者的A抗原可能弱化导致误判为O型。输血前需通过主侧(受血者血清+供者红细胞)和次侧(供者血清+受血者红细胞)双重试验确认相容性,即使同型输血也需完成此流程。

四、健康管理的延伸影响

近年研究揭示,A型血与特定疾病易感性存在关联。哈佛大学队列研究表明,A型人群患冠心病的风险较O型增加5%,这可能与A型个体血浆中VIII-vWF因子水平升高有关。在胃癌领域,A型血的发病率较其他血型高20%,推测与幽门螺杆菌感染的免疫应答差异相关。

在社会管理层面,A型血的分布特征具有公共卫生意义。中国汉族人群中A型血占比约28%,但Rh阴性A型(即“熊猫血”)仅占0.3%。这要求血站建立动态监测系统,例如唐山市中心血站通过智能化库存管理,将Rh阴性A型血的应急响应时间缩短至2小时。

从抗原识别的生物学本质到疾病预防的社会实践,A型血的研究贯穿了微观与宏观的医学视野。在精准医疗时代,血型研究正朝着多组学整合方向发展,例如探索ABO基因与肿瘤免疫治疗的关联性。未来,建立基于血型的个性化健康管理体系,结合基因编辑技术调控抗原表达,或将为解决血液资源短缺提供全新路径。正如卡尔·兰德施泰纳发现ABO系统时所言:“血液中的密码,是人类理解生命互馈机制的钥匙。”这提醒我们,对A型血的深入研究不仅是科学探索,更是对生命本质的持续叩问。