人类对血型的认知往往始于ABO系统,但鲜少有人意识到,血液的奥秘远不止于此。当一位患者手持标注“A+”的血型报告时,可能会误认为这个加号象征优越性,实则这是ABO系统与Rh系统双重编码的结果——前者决定A型,后者标记Rh阳性。这种认知误区直接指向一个核心问题:A+血型是否等同于稀有珍贵的“熊猫血”?答案是否定的,但背后却隐藏着血型遗传学与临床医学的复杂关联。

ABO与Rh:两个系统的分野

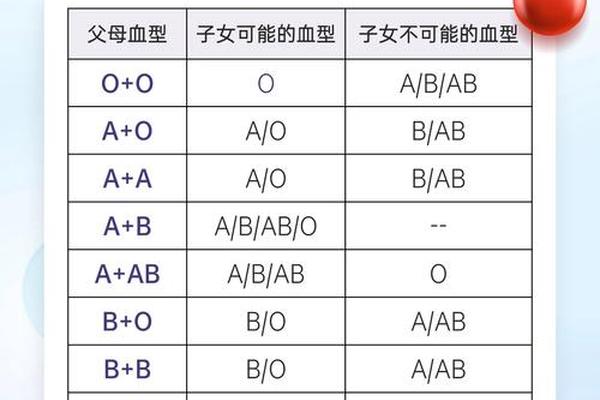

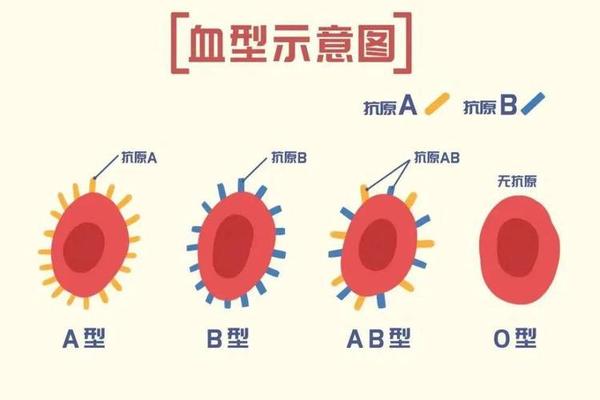

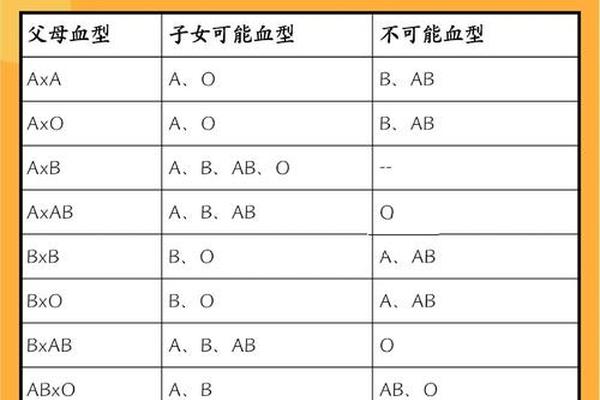

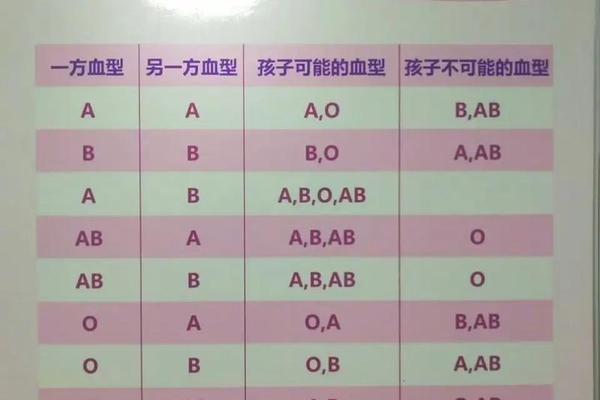

ABO血型系统的发现开启了人类血液认知的新纪元。1901年,兰茨泰纳通过血清凝集实验将血液分为A、B、AB、O四型,其本质是红细胞表面A、B抗原的表达差异。A型血携带A抗原,B型血携带B抗原,而O型血则完全缺失这两种抗原。这种遗传遵循显性规律,A和B基因为显性,O基因为隐性。

Rh系统的发现则源自1940年恒河猴实验,其核心在于D抗原的存在与否。Rh阳性(+)表示红细胞携带D抗原,阴性(-)则缺失该抗原。在汉族人群中,Rh阴性仅占0.3%,这种稀缺性使其获得“熊猫血”的俗称。由此可见,A+中的“+”仅代表Rh阳性,与ABO系统中的A型无关,两者属于不同维度的分类体系。

A+血型的分布特征

从全球视角观察,A型血在不同种族中呈现显著差异。白种人中A型占比约33%,亚洲人群则普遍低于30%,而非洲某些地区可低至16%。Rh阳性血型在汉族中占据绝对优势(99.7%),这意味着A+血型实际上是A型与Rh阳性的常规组合,其总体占比约为人群的29%-33%。

值得注意的是,血型分布存在地域特异性。例如欧洲北部A型人口比例高达45%,而南美洲土著则以O型为主。这种差异源于人类迁徙过程中自然选择的作用,某些血型可能对特定病原体具有抵抗优势。但无论地域如何变化,Rh阴性始终保持着0.3%左右的稳定比例,印证其遗传的特殊性。

“熊猫血”的遗传密码

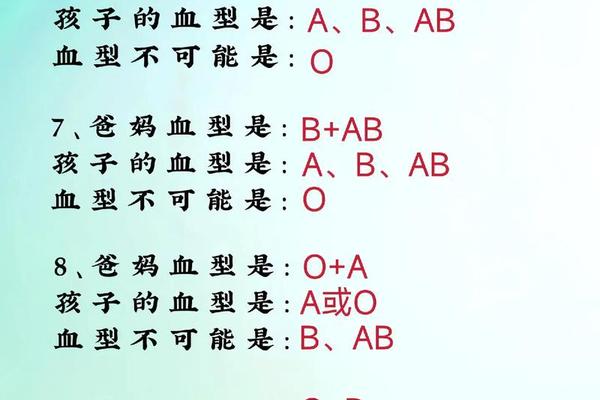

Rh阴性血的遗传机制严格遵循孟德尔定律。D基因显性控制D抗原表达,d基因隐性决定阴性表型。当父母双方均携带隐性d基因时,子代才有25%概率呈现Rh阴性。这种隐性遗传模式,使得“熊猫血”家族可能数代不显,却在基因重组时突然显现。

临床上曾出现父母均为Rh阳性却生育Rh阴性子女的案例,这源于Dd杂合状态的可能性。基因测序技术的发展揭示,部分Rh阴性实际属于D抗原变异型,包括弱D型、部分D型和Del型。特别是Del型(亚洲型),其红细胞表面D抗原数量不足30个,常规血清学检测易误判为阴性,需通过吸收放散试验或基因检测才能识别。

临床实践中的认知纠偏

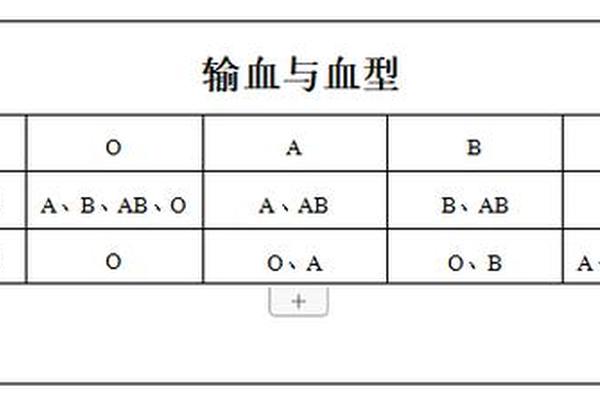

输血医学史上,曾有医生误将Rh阴性视为ABO系统的亚型。现代循证医学证实,Rh血型不合引发的溶血反应更具潜伏性。Rh阴性患者输入阳性血液后,约30%会产生抗D抗体,二次输血时将引发致命反应。即便是A+血型者,若为Rh阴性,其输血管理策略与O型Rh阴性并无本质区别。

对于Rh阴性孕妇,胎儿Rh阳性可能诱发新生儿溶血病。但最新研究表明,Del型孕妇产生抗体的概率近乎为零,这颠覆了传统“熊猫血”孕妇必须注射免疫球蛋白的诊疗常规。基因检测的普及,使得临床可对2.8万例疑似Rh阴性者中的5600例Del型实施差异化处理,避免过度医疗。

未来研究的三个方向

当前血型研究正朝着分子层面纵深发展。基因编辑技术为人工合成通用型红细胞提供可能,日本学者已成功将A型红细胞转化为O型。血型与疾病易感性的关联研究取得突破,如A型血与胃癌风险的正相关性得到基因组学支持。稀有血型库的智能化建设亟待加强,我国现有“熊猫血”登记人数不足实际数量的1/3,区块链技术可望实现跨区域血液调配。

血型科学的终极目标,是建立个体化输血体系。当基因测序成本降至百元以下,新生儿血型档案将包含ABO、Rh及36个次要血型系统数据。届时,A+不再只是简单的标签,而是精确医疗的起点。这种认知革命,或将彻底改写《输血医学指南》的现有范式。