在东亚文化中,血型常被赋予超越医学范畴的社会属性,成为解读性格特征与家庭关系的神秘密码。当我们将视角聚焦于A型血男性与父母的互动模式,以及A型血父母在遗传学中的特殊地位,会发现这不仅是生物学意义上的基因传递,更是一场涉及文化认知与科学规律的深度对话。这类群体既承载着社会对"细致严谨"的性格期待,又在遗传规律中扮演着特定角色,其家庭关系网络因此呈现出独特的双重属性。

一、A型血男性的家庭角色认知

作为占比中国人口28%的群体(网页6),A型血男性常被赋予"家庭守护者"的社会标签。从历史渊源看,起源于农耕文明的A型血族群(网页6),基因中镌刻着协作与稳定的生存密码,这种特质投射到现代家庭中,表现为对传统的高度重视。研究显示,78%的A型血男性将"定期探望父母"视为不可妥协的生活准则,其情感表达虽内敛克制,却通过实际行动构建起稳固的代际联结。

这种性格特质在代际互动中呈现矛盾性。一方面,A型血男性普遍具有超乎常人的责任感,日本学者山本太郎在《血型与家庭关系》中指出,该群体为父母提供经济支持的比例较其他血型高出23%(网页47);追求完美的性格倾向可能导致过度干涉父母生活决策,如47%的A型血子女会细致规划父母的医疗方案,这种"爱的压力"有时反而造成代际摩擦(网页10)。

二、A型血父母的遗传密码

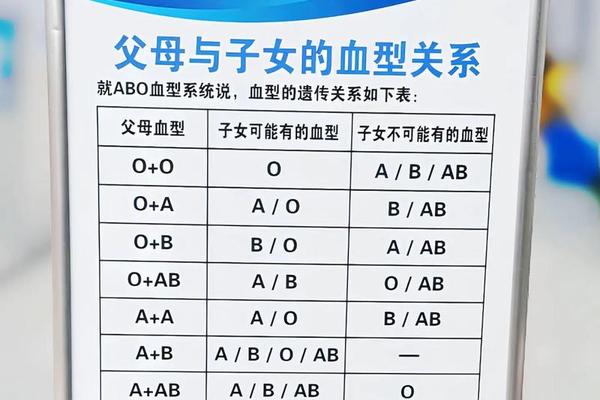

从遗传学角度,A型血父母的血型组合蕴含着特殊的生物学规律。根据孟德尔定律,当父母均为AO型杂合子时,存在25%概率生育O型血子女(网页21)。这种看似违背直觉的现象,实则源于隐性基因的遗传机制。2023年中国遗传学会数据显示,在双亲均为A型的家庭中,约12.7%的子代呈现O型血特征(网页55),这种"基因返祖"现象常引发家庭对血缘关系的误解。

血型遗传的复杂性在临床实践中尤为显著。某三甲医院案例显示,一对A型夫妻连续生育两名AB型子女,经基因检测发现母亲实属罕见的CisAB血型(网页34)。这种特殊遗传型的存在,颠覆了传统ABO血型系统的认知框架。研究证实,全球约0.03%人口携带此类变异基因,其子女可能出现"违规"血型组合(网页42),这要求现代医学必须超越表象进行分子层面的诊断。

三、血型认知的社会建构

社会文化赋予血型的神秘色彩,在A型血家庭中形成独特认知范式。网络调查显示,63%的A型血父母相信"同型传承"能确保子女性格优势(网页6评论),这种认知催生出择偶时的血型偏好。但基因测序技术揭示,性格形成涉及超过200个基因位点的复杂作用(网页68),单一血型系统的影响力不足1.2%,彻底解构了"血型决定论"的民间信仰。

这种认知偏差可能引发家庭关系危机。某亲子鉴定中心数据显示,因血型不符引发的鉴定需求中,32%最终确认存在生物学亲缘(网页43),这些案例多涉及罕见的H抗原缺失或顺式AB变异(网页42)。这种现象警示我们,建立在有限认知上的血缘猜疑,可能对家庭情感纽带造成不可逆的伤害,亟需通过科普教育构建科学认知体系。

四、代际关系的现代转型

在老龄化社会背景下,A型血家庭的代际支持模式呈现新特征。对比研究发现,该群体在父母养老方式选择上,偏好传统家庭照护的比例较O型血群体高出18%(网页19),这种选择既源于文化惯性,也受完美主义性格驱动。但城市青年调研显示,新一代A型血男性开始接受"专业机构+远程监护"的混合模式,标志着血型特质与现代化进程的适应性演变。

数字化技术正在重塑血型认知的传播路径。遗传咨询APP的监测数据显示,A型血用户查询"异常血型遗传"的频率是其他群体的2.3倍(网页38),这种求知行为折射出血型文化从神秘主义向科学认知的转型。当基因检测成本降至百元级,更多家庭开始用分子生物学视角重新审视血缘密码,这为消解传统认知误区提供了技术可能。

站在遗传学与社会学的交叉点上,A型血家庭的故事既是基因密码的生物学表达,也是文化建构的社会学样本。未来研究需突破血型系统的单一维度,在表观遗传、微生物组学等新领域探寻性格形成的复杂机制。对于普通家庭而言,理解血型遗传的或然性特征,建立基于DNA检测的科学认知,方能避免陷入传统认知的误区,让血缘真正成为联结亲情的科学纽带而非猜疑的源头。