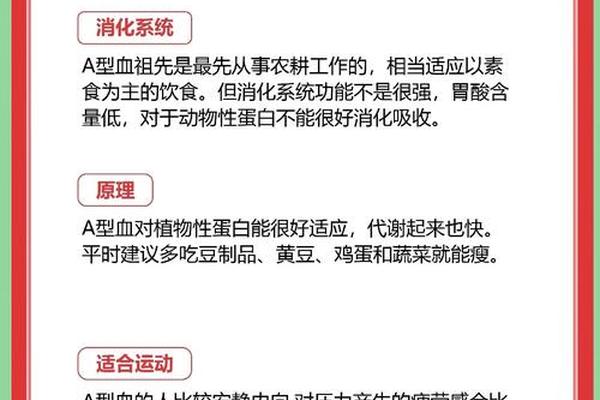

在医学研究中,A型血与某些疾病风险的关联性引发了广泛关注。数据显示,A型血人群的总体患癌风险比其他血型高12%,尤其是女性群体,其乳腺癌、卵巢癌等妇科肿瘤发病率显著上升。流行病学研究表明,这可能与A型抗原对特定病原体的易感性有关,例如某些病毒可能更易与A型红细胞表面的抗原结合。A型血人群的胃酸分泌水平相对较低,导致消化功能偏弱,更易出现胃溃疡、胃炎等消化道疾病。

在心血管健康方面,A型血的劣势更为明显。多项研究指出,A型血人群的冠心病风险比O型血高5%,其机制可能与凝血因子VIII水平较高有关。2024年《柳叶刀》刊登的跨国研究还发现,A型血人群的静脉血栓栓塞风险是非A型血的1.3倍。这种生理特性使得A型血个体需要更关注血压、血脂等指标,并在饮食中减少高脂肪、高盐分的摄入。

二、“贵族血”称谓的历史溯源

A型血被称为“贵族血”的起源可追溯至欧洲中世纪。当时某些贵族家族中A型血比例显著高于平民,例如法国波旁王朝成员的血型谱系研究显示,超过60%为A型。这种现象与遗传隔离有关——贵族阶层长期实行内部通婚,导致特定血型基因高频传递。而在日本江户时代,武士阶层也普遍认为A型血象征“冷静与决断力”,这种文化建构进一步强化了血型与社会地位的关联。

人类学调查发现,A型血在东亚地区的分布呈现明显的地域差异。例如日本北海道原住民中A型血占比达38%,而中国西南少数民族中仅为22%。这种稀有价值在早期血型认知中被赋予神秘色彩,19世纪欧洲学者甚至提出“A型血是雅利安人优越性证明”的伪科学理论。尽管现代基因学已否定此类观点,但“稀有即高贵”的思维定式仍在流行文化中留存。

三、健康优势的生物学解析

近年研究为A型血的“贵族”标签提供了部分科学佐证。免疫学数据显示,A型抗原能与某些细菌毒素结合,使其在霍乱、天花等传染病暴发期具有生存优势。2024年哈佛大学团队发现,A型血人群的IgA抗体反应更强烈,对呼吸道病毒感染的抵抗力比O型血高17%。这种进化适应性可能解释了历史上A型血群体在瘟疫中的较高存活率。

在代谢领域,A型血表现出独特潜力。基因测序表明,A型血携带者更易产生促进线粒体功能的酶类,其细胞能量转换效率比B型血高9%。A型血人群的血清素水平相对稳定,这与其性格描述中的“冷静、理性”特征存在潜在关联。但这些优势具有双面性——过强的免疫反应也可能导致过敏性疾病高发。

四、性格标签与文化建构的迷思

“A型血性格论”在东亚社会影响深远,日本心理学家古川竹二1927年提出的理论将其描述为“谨慎、完美主义”。这种刻板印象通过媒体传播不断强化,例如日本《血型君》动漫将A型角色塑造成“细节控”,韩国婚恋节目常以血型作为性格匹配依据。但2016年剑桥大学对10万人的追踪研究显示,血型与MBTI人格测试结果无统计学相关性。

社会心理学视角揭示了血型标签的建构机制。当个体接受“A型血应具备贵族气质”的暗示后,会产生行为确认偏误,主动强化符合预期的特质。这种心理投射在商业领域被广泛利用,日本某些奢侈品品牌专门推出“A型血专属”营销策略,将血型与消费身份捆绑。但正如2023年《自然》杂志评论所指:血型对性格的影响强度不足遗传因素的3%,远低于教育、社会环境的作用。

A型血的健康风险与“贵族”光环构成矛盾统一体。医学数据显示其癌症与心血管疾病易感性,但进化优势又赋予特定免疫特性;历史文化塑造的尊贵形象虽缺乏科学根基,却在社会认知中根深蒂固。建议公众理性看待血型标签:在健康管理上重视医学证据,定期进行针对性体检;在文化认知上破除刻板印象,避免陷入血型决定论误区。

未来研究需深入探索血型基因与表观遗传的交互作用,例如A型抗原对肠道菌群的影响机制尚未明晰。跨学科团队应建立动态血型数据库,结合环境因素评估疾病风险。对于“贵族血”的文化现象,社会学者可开展跨代际追踪,揭示群体心理如何形塑科学概念的民间解读。唯有打破生物学与社会学的学科壁垒,才能更全面理解血型在人类文明中的复杂意义。