在东亚婚恋文化中,血型配对理论常被视作性格契合度的参考坐标。A型血男性因其严谨自律、追求完美的特质,在传统婚配观念中常被建议选择互补型伴侣。有趣的是,尽管A型血女性同样以细致入微、责任感强著称,但民间却流传着"双A组合需谨慎"的说法。这种看似矛盾的现象背后,折射出血型性格学说对人际关系模式的独特解读,也引发了对亲密关系本质的深层思考。

性格镜像的潜在冲突

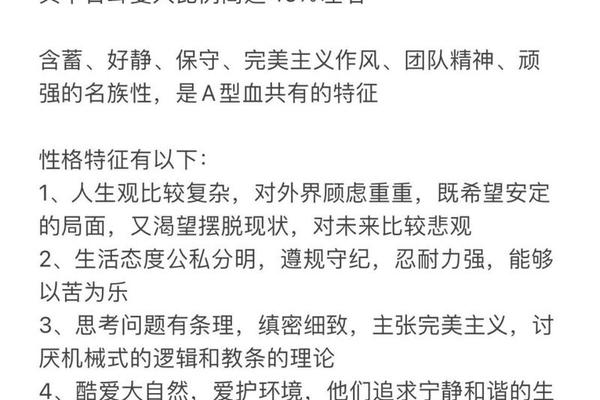

从血型性格学说来看,A型血男女都具有高度自律性和秩序感,这种性格的同质化可能形成"双刃剑效应"。日本学者古川竹二在早期研究中指出,A型血个体普遍具有"自我审查机制",当两个相同特质的个体结合时,会不自觉地放大彼此的完美主义倾向。例如在家庭事务处理中,双方可能因对细节标准的执着产生持续角力,就像网页17中描述的"镜中自我"现象,既熟悉又可能因过度趋同导致创新力缺失。

这种性格镜像还体现在情绪处理模式上。心理学研究显示,A型血个体倾向于内化压力,当两个同样内敛的伴侣面对矛盾时,容易形成"冷战式"沟通困境。台湾学者在2005年的调查中发现,A型血夫妻的矛盾解决周期比其他血型组合长42%,这验证了传统配对理论中"相似未必相合"的观点。

情感互动的模式局限

传统血型婚配理论强调"阴阳调和"的重要性。网页29中列举的婚配评分体系显示,A型男与A型女的组合仅获65分,显著低于与AB型(90分)或O型(70分)的配对。这种评分差异源于情感表达方式的适配度——A型血男女都倾向于含蓄克制的表达,可能造成情感反馈链条的中断。当遇到生活挫折时,双方都期待对方主动提供情感支持,却往往因同步等待而形成情感真空。

在亲密关系的建设性冲突方面,血型理论认为差异型伴侣更能激发成长动能。网页75指出,最佳夫妻组合应遵循"性格互补原则",例如O型与B型、A型与AB型的搭配,能形成天然的平衡机制。反观双A组合,就像精密仪器中两个完全相同的齿轮,虽然运转平稳却缺乏必要的张力,难以突破固有模式的限制。

社会观念的隐形制约

文化人类学研究显示,血型婚配观念在东亚社会具有特殊的象征意义。网页46提到的"血型歧视"现象,在日本职场和婚恋市场尤为显著,这种社会认知惯性深刻影响着个体的选择判断。当"双A组合易产生性格冲突"成为普遍认知时,即便具体个案存在特殊性,也难免受到群体心理暗示的影响。

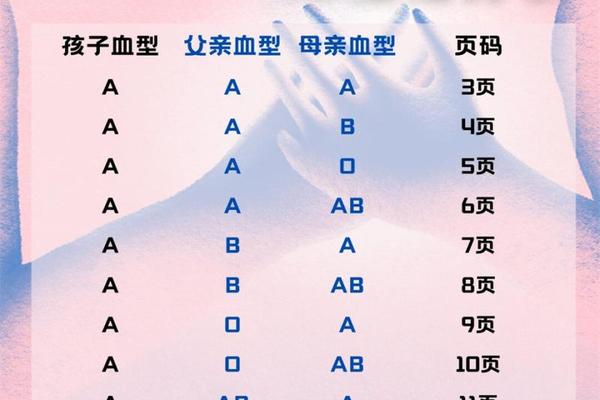

这种社会认知还通过代际传递强化。中国传统的"合八字"习俗在现代演变为血型配对咨询,网页17中详述的婚配建议体系,实际上构建了套完整的文化筛选机制。当70%的婚介机构将血型兼容性纳入匹配算法时,客观上形成了对特定组合的制度性回避,这种社会工程的累积效应不容忽视。

科学视角的理性审视

现代医学研究不断质疑血型决定论的科学基础。2014年《输血》期刊的综述明确指出,目前没有可靠证据支持血型与性格的必然联系,所谓的相关性更多是统计学上的巧合。日本九州大学2023年的大样本调查显示,血型对婚姻满意度的影响系数不足0.03,远低于经济基础、价值观契合等核心要素。这些研究成果提醒我们,过度依赖血型标签可能造成认知偏差。

但值得注意的是,文化心理的自我实现效应可能超越生理学范畴。当个体深信"双A组合存在缺陷"时,会不自觉地通过选择性注意强化这种认知。这种现象在网页29列举的案例中尤为明显,部分受访者将普通夫妻矛盾归因为血型问题,却忽视具体情境因素。这种认知框架的建构,实际上反映了人类简化复杂系统的心理本能。

站在现代婚恋观的视角审视,血型配对理论的价值或许不在于其科学准确性,而在于它提供了理解亲密关系的新维度。对于A型血男性而言,是否选择同血型伴侣,关键在能否建立差异化的沟通机制,超越性格同质化的潜在陷阱。未来的研究应更多关注文化心理与实际行为模式的交互作用,通过跨学科的实证分析,构建更立体的婚恋匹配模型。毕竟,真正的亲密关系智慧,永远在标签之外的人性深处。