自20世纪初ABO血型系统被发现以来,关于血型与性格的关联便成为社会热议的话题。尤其在东亚文化中,A型女性的细腻、O型男性的果决、B型与O型血个体被赋予的“男性化”特质,常被视为婚恋匹配或职场选拔的隐性标准。这种观念源于日本学者古川竹二在1927年提出的血型气质理论,他认为A型血人顺从严谨,O型血人意志坚韧,而B型血人则具有外向与创新精神。尽管现代科学普遍质疑其严谨性,但血型与性别特质的标签化现象仍深刻影响着社会认知。

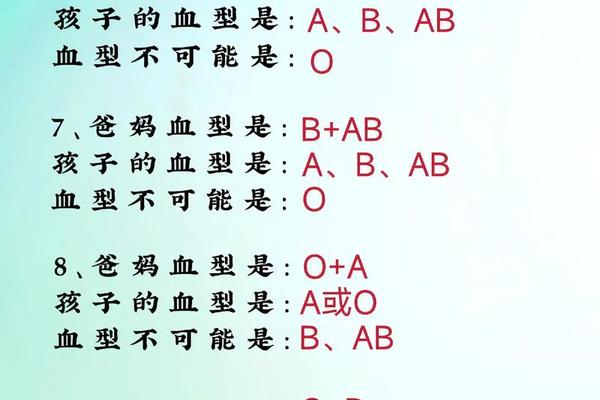

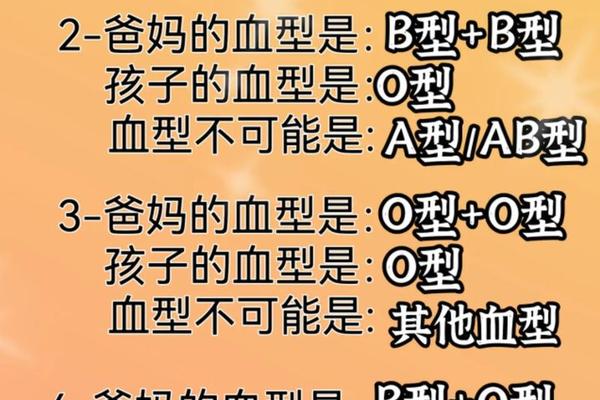

从遗传学角度看,ABO血型由第9号染色体上的基因决定,与性格相关的神经递质和激素系统则涉及多基因调控及环境互动。血型与性格的直接关联缺乏生物学基础,更多是社会文化对遗传特征的隐喻式解读。例如,O型血因输血兼容性被赋予“万能”标签,进而衍生出领导力与冒险精神的象征意义。

二、性别化标签下的血型特征解析

1. 女性A型血的刻板印象与社会期待

A型血女性常被描述为“完美主义者”,具有细致、自律与高度责任感。这种特质在传统性别角色中被强化为“理想的女性形象”——例如日韩影视剧中A型血女主角多呈现温柔、隐忍的性格。研究显示,A型血人群血清素代谢水平较高,可能与情绪稳定性相关,但这并不能直接推导为性别化特征。社会对A型女性的期待实质是文化建构的结果:日本企业曾将A型血列为行政岗位优先条件,因其“服从性强、适合细节工作”。

2. B型与O型血的“男性化”符号建构

B型血个体常被贴上“自由奔放”“打破常规”的标签,O型血则与果断、目标导向等传统男性气质绑定。这种关联源于历史语境:古川竹二曾将B型血与殖民统治下的“反抗性”关联,而O型血的输血普适性被隐喻为“社会适应性”。从神经科学视角看,O型血人群多巴胺受体基因DRD4的特定变异可能影响风险偏好,但这与性别无必然联系。血型性别化本质是将生物学差异与社会权力结构嫁接的产物。

三、科学争议与文化现象的辩证反思

1. 实证研究的矛盾与局限性

尽管血型性格说在民间广泛传播,科学界始终持审慎态度。2005年台湾学者对2681人的调查显示,血型与性格无显著相关性;2012年日本万人规模研究也证实此结论。少数支持性研究如卡特尔1964年的报告,因样本偏差与方法缺陷备受质疑。值得注意的是,血型理论在集体主义文化中的流行度远超个人主义社会,暗示其满足群体分类的心理需求。

2. 社会规训与个体身份的博弈

血型标签通过媒体、娱乐与商业营销渗透日常生活。例如《血型君》将O型血塑造成“热血领袖”,B型血则为“乐天派”,强化性别角色预设。这种符号化叙事可能限制个体发展:一项针对韩国雇主的调查显示,34%的招聘者会隐性排除AB型女性候选人,因其被误认为“情绪化”。破除血型偏见需重新审视遗传决定论的谬误,强调性格60%-70%由后天环境塑造的科学共识。

四、总结与展望

血型与性别特质的关联本质是社会文化对生物特征的象征性挪用,缺乏严谨科学支撑。A型女性的“细致”、O型男性的“果敢”等标签,既是传统性别角色的投射,也是商业社会简化人际认知的工具。未来研究应聚焦两方面:一是通过跨文化比较,揭示血型迷信与社会结构的互动机制;二是利用神经影像学与表观遗传学,探究血型基因与其他性格相关基因的潜在共表达网络。对于公众而言,需建立科学素养以抵御血型歧视,认识到“男性化”“女性化”特质的多元性与流动性——正如ABO血型系统本身,人类性格的丰富性远非四种类型所能概括。