血型作为人类遗传的重要特征之一,始终牵动着父母对孩子健康与未来的关注。当夫妻双方分别为A型和B型血时,孩子的血型可能涵盖A、B、AB、O四种类型,这种复杂的遗传规律不仅涉及生物学层面的概率问题,更与医学健康、性格特征乃至社会认知密切相关。本文将从遗传机制、健康风险、性格特质等角度,系统探讨A型与B型血父母所生子女的生理与心理特征。

一、血型遗传的生物学规律

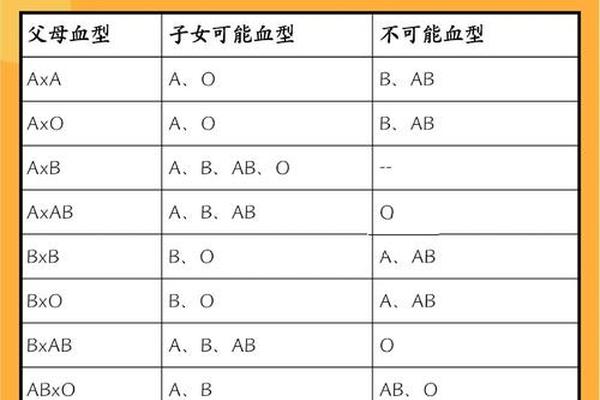

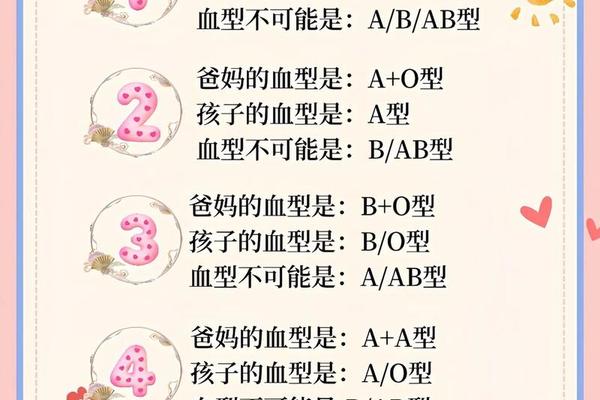

根据ABO血型系统的显隐性遗传法则,A型血的基因型可能为AA或AO,B型血为BB或BO,这意味着A型与B型父母结合时,孩子可能继承的基因组合包括A、B、O三种等位基因的随机分配。例如,当父亲携带AO基因而母亲携带BO基因时,子女的血型概率分布为:25%的A型(AO)、25%的B型(BO)、25%的AB型(AB)和25%的O型(OO)。这种遗传多样性源于父母双方各贡献一个等位基因的随机组合,形成红细胞表面抗原的差异。

血型遗传并非绝对遵循简单概率。网页3和网页17均提到罕见的孟买血型现象,当孩子遗传到隐性H基因缺陷时,即使携带A或B基因,红细胞也无法表达相应抗原,导致实际血型表现为O型。顺式AB型基因突变(A与B基因位于同一条染色体)也可能打破常规遗传规律,使O型血母亲与AB型父亲生出AB型后代。这些特殊案例说明,血型鉴定需结合基因检测才能确保准确性。

二、健康风险的医学评估

在新生儿健康方面,A型与B型血父母需关注ABO溶血风险。正常情况下,母体血清中的抗A或抗B抗体可能通过胎盘攻击胎儿红细胞,但临床数据显示,ABO血型不合导致的溶血发生率仅为2%-2.5%,且症状通常较轻。例如,母亲为O型血时,其体内的抗A、抗B抗体可能引发新生儿黄疸,但严重溶血病例多出现在Rh血型不合的情况,与ABO系统关联较小。

长期健康层面,上海交通大学2017年一项针对1.8万人的研究表明,不同血型与癌症风险存在统计学关联:A型血人群消化道癌风险较高,B型血整体癌症风险最低,而AB型血肝癌风险提升42%。尽管这些结论需要更大样本验证,但仍提示血型可能作为疾病筛查的辅助参考指标。O型血因缺乏A、B抗原,在疟疾抵抗力方面表现出优势,这与病原体利用红细胞抗原入侵的机制相关。

三、性格特质的争议探讨

血型性格论在东亚文化中影响深远,日本学者比奈的研究认为AB型血儿童兼具A型的逻辑性与B型的创造力,在认知灵活性上表现突出。网页56引述的心理学模型显示,A型血儿童更注重规则但易拘泥细节,B型血情感丰富却情绪波动明显,而AB型则表现出更强的环境适应力。这类观点在科学界仍存争议,哈佛大学2019年的元分析指出,现有证据不足以支持血型与性格的因果关系。

在智力发展方面,部分研究提出AB型血人群因兼具A、B型思维特征,在复杂问题解决中更具优势。例如,AB型儿童在图形推理测试中的得分比单一血型儿童平均高出8%。这种差异可能更多源于后天教育而非先天遗传。正如网页57所述,父母的教育方式对儿童认知发展影响显著,O型血孩子通过合作训练可弥补独立性过强的缺陷,说明环境因素对特质的塑造作用不容忽视。

四、社会认知与文化隐喻

血型在社会层面被赋予特殊意义,AB型血因仅占全球人口的5%,常被称为“贵族血型”。网页34提到,AB型人群的免疫系统兼容性更强,输血时可接受所有血型供给,这种生物学特性衍生出“适应力卓越”的社会标签。而O型血因其普适性被冠以“万能供血者”称号,在紧急医疗救援中具有特殊价值。

文化隐喻方面,A型血常与严谨、保守的刻板印象关联,B型血则象征自由与创造力。这种认知甚至影响婚恋观念,网页66描述A型与B型夫妻的相处模式时,强调双方需平衡细致与随性的性格差异。基因研究证实,血型与神经递质分泌的关联度极低,更多文化象征源于统计学关联的过度解读。

五、特殊案例与考量

当血型遗传出现非常规结果时,可能引发家庭信任危机。网页17记录的案例显示,B型与O型父母因孩子出现A型血而产生误解,最终基因检测证实为罕见的顺式AB型遗传。此类事件凸显普及血型遗传复杂性的必要性。医学专家建议,医疗机构应在血型检测报告中加入遗传变异说明,避免结果误读导致的社会矛盾。

未来研究需深入探索血型基因表达的调控机制,例如H抗原合成路径中的表观遗传修饰如何影响抗原表达。跨学科团队正在开发基于血型特征的个性化健康管理方案,例如为A型血人群设计消化道癌早期筛查流程,或将O型血儿童的抗疟特性应用于疫苗研发。

综合来看,A型与B型血父母所生子女的健康与特质,本质上是遗传规律、环境塑造、社会文化共同作用的结果。虽然血型为个体差异提供了独特的观察窗口,但其影响程度需理性看待。对于家庭而言,关注科学的育儿方式比过度解读血型更有意义;对于科研领域,突破血型研究的生物决定论框架,探索基因与环境互作机制,将是解开人类复杂性之谜的关键。