血型与性格的关联性一直是心理学和医学领域的热门话题。尽管科学界普遍认为血型无法直接决定性格,但文化语境中关于A型血和AB型血人群的性格描述却长期存在差异。A型血常被描述为内敛谨慎、追求完美,而AB型血则被认为兼具A型和B型双重特质,既理性又矛盾。这种认知差异背后,既有生物学抗原特性的隐喻,也反映了社会对复杂人性的简化归类。

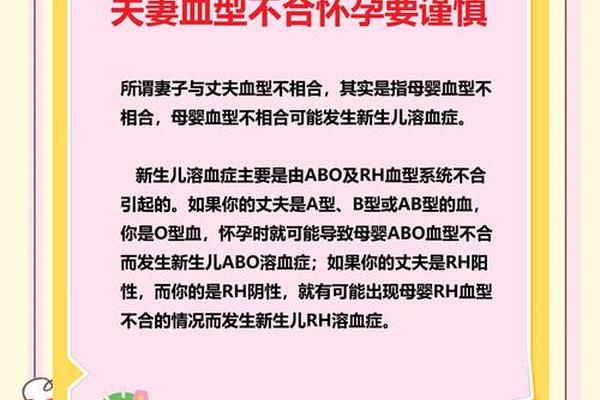

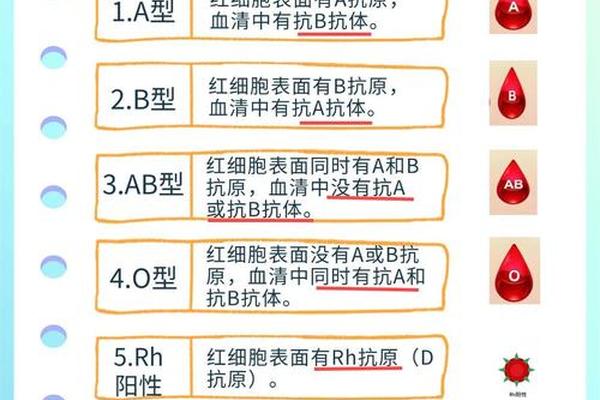

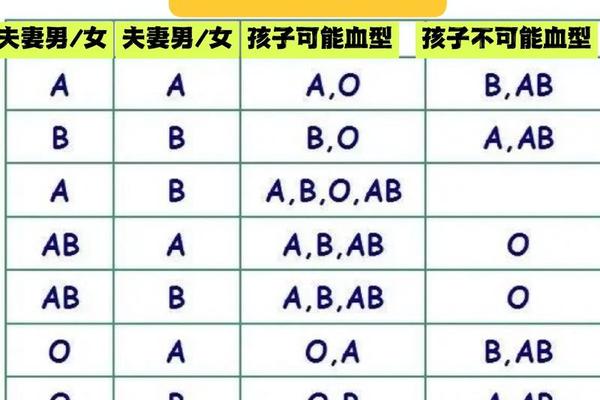

从生物学角度看,ABO血型系统由红细胞表面抗原决定,而抗原差异可能通过免疫系统间接影响神经递质或激素水平。例如,A型血人群对幽门螺杆菌的易感性较高,可能与慢性炎症导致的情绪敏感有关。AB型血因同时携带A和B抗原,其免疫系统对外界刺激的反应更为复杂,这种生理机制可能成为其情绪波动性的潜在解释(。这些关联性研究仍缺乏直接证据,更多停留在统计学相关性层面。

二、情绪敏感性的双面呈现

在敏感性维度上,AB型血常被赋予“矛盾敏感”的特征。日本学者能见正比古的研究指出,AB型血人群既具备A型血的细腻观察力,又带有B型血的情感外放倾向。这种双重性使其对外界反馈异常敏锐,例如在人际交往中既能快速捕捉他人情绪变化,又容易因立场不坚定而产生内心冲突。临床心理学案例显示,AB型血个体在抑郁症患者中表现出更高的情绪转换频率,其敏感度呈现“波浪式”起伏特征(。

而A型血的敏感性则表现为“内化式反应”。美国癌症研究所的数据表明,A型血人群的血液黏稠度较高,这种生理特质可能与其性格中的谨慎克制形成呼应。他们往往通过严密的逻辑分析处理情绪,例如在遭遇批评时,A型血个体会反复推敲事件细节,而非直接表露情感波动(。这种特质在压力测试中表现为更高的皮质醇水平,但其情绪外显度却显著低于AB型血人群(。

三、城府深度的行为表征差异

关于城府深度的比较,两种血型呈现截然不同的行为模式。A型血的城府源于其系统化的思维架构。心理学五因素模型显示,A型血在尽责性(Conscientiousness)维度得分较高,表现为目标导向性强、行为预测度高。例如在职场中,A型血管理者更倾向于建立清晰的规则体系,其决策过程具有可追溯的逻辑链条(。这种特质虽增强了可靠性,但也可能因过度控制导致灵活性不足。

AB型血的城府则表现为动态适应性。神经影像学研究指出,AB型血前额叶皮层与边缘系统的神经连接更为活跃,这使其能在理性分析与直觉判断间快速切换。在冲突处理中,AB型血个体常采用“情境策略”,即根据不同对象调整表达方式。例如在谈判场合,他们可能同时运用数据论证和情感共鸣,这种多线程思维模式使其行为路径更难被预判(。

四、社会认知的建构与解构

血型性格论的流行本质上是认知捷径的社会化产物。20世纪70年代日本企业曾大规模应用血型性格测试进行招聘,将AB型血归类为“创造性岗位”人选,而A型血则多分配至质检或财务部门。这种标签化认知虽提高了决策效率,却忽略了个体差异性。脑科学研究证实,性格形成涉及超过200个基因位点及复杂的环境交互作用,远非单一血型抗原所能决定。

跨文化研究揭示了该理论的局限性。在追踪10,000名日美被试的对照实验中,血型与MBTI人格类型的相关性系数仅为0.02-0.05,证明文化期待对性格认知的塑造力远超生物学因素。例如在中国职场,AB型血常被赋予“高情商”标签,这实质是集体主义文化对灵活处事风格的价值投射(。

五、科学视角的批判性审视

现代医学研究更关注血型与疾病的客观关联。A型血人群患胃癌风险比其他血型高20%,而AB型血在心血管疾病方面呈现更高脆弱性。这些发现提示,血型相关研究应回归病理机制探索,而非停留在性格推测层面。基因测序技术证实,ABO基因位点与COMT(儿茶酚氧位甲基转移酶)基因存在染色体距离隔离,两者分别调控抗原合成和多巴胺代谢,不存在直接作用通路(。

心理学实验方法也面临革新需求。双盲对照试验显示,当被试不知自身血型时,其性格测试结果与血型的相关性消失。这证明所谓“血型性格”实质是心理暗示的结果。未来研究需建立更精细的模型,例如探索血型抗原与HPA轴(下丘脑-垂体-肾上腺轴)应激反应的交互机制(。

现有证据表明,AB型血与A型血在敏感性和城府深度上的差异更多源于社会建构而非生物学本质。AB型血的矛盾敏感性体现文化对复杂人格的解读偏好,而A型血的深层城府则反映工业化社会对秩序维护者的角色期待。从科学角度看,血型与性格的关联缺乏分子机制支撑,其流行本质是简化认知的心理需求所致(。

建议研究者转向血型与神经内分泌系统的交互研究,例如探索ABO抗原对血脑屏障通透性的影响。公众则应理性看待血型性格论,既承认其作为文化现象的社会功能,也避免陷入决定论误区。毕竟,人性的丰富性远超四种血型的简单划分,真正的性格奥秘,仍藏在每个人独特的生命体验与自主选择之中。