在当代社会,关于血型与心理健康的讨论从未停歇,尤其是A型血是否与抑郁症存在关联、A型与O型血父母后代的遗传特征等问题,引发了公众和学术界的双重关注。随着社交媒体对“A型血易抑郁”话题的热议,以及基因研究对血型遗传规律的深入解析,人们开始重新审视血型在心理健康和生物学中的复杂角色。本文将从科学证据与文化认知的交叉视角,探讨这一争议性命题背后的真相。

一、血型与抑郁风险的争议性关联

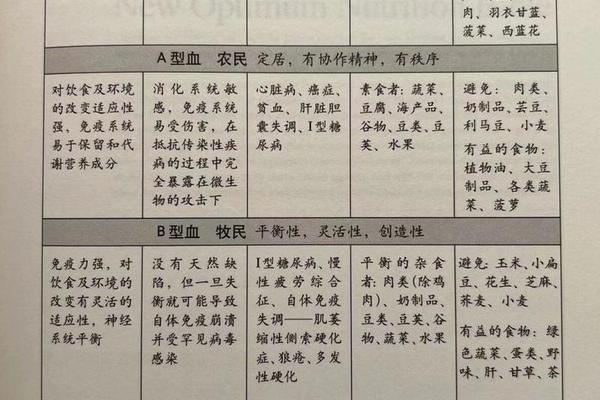

传统观点认为,A型血人群因追求完美、压抑情绪等性格特征更易抑郁。日本心理学家古川竹二在20世纪初提出的“血型性格论”曾引发广泛讨论,部分研究指出A型血人群对批评敏感、习惯隐藏负面情绪,导致心理压力累积。例如,网页1和网页10均提到,A型血个体常表现出“双重性格”,既渴望稳定又对现状不满,这种内在冲突可能成为抑郁的诱因。社交媒体案例中,A型血青年因长期压抑情绪最终崩溃的故事,进一步强化了这种认知。

这一观点正面临科学界的质疑。2016年《国际家庭科学杂志》的研究显示,血型与抑郁症无统计学显著关联。网页37明确指出,抑郁症的发病机制涉及遗传基因、神经递质失衡等多重因素,尚无证据证明血型是直接致病原因。更值得注意的是,血型性格理论自提出以来,已被多国学者证伪。例如,日本2014年大规模调查发现,血型与人格特质无必然联系,而网页16强调该理论缺乏分子生物学支持,属于“伪科学”。

二、A型与O型后代的遗传规律

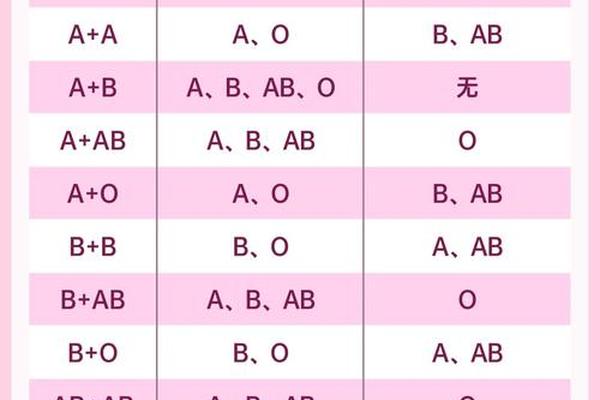

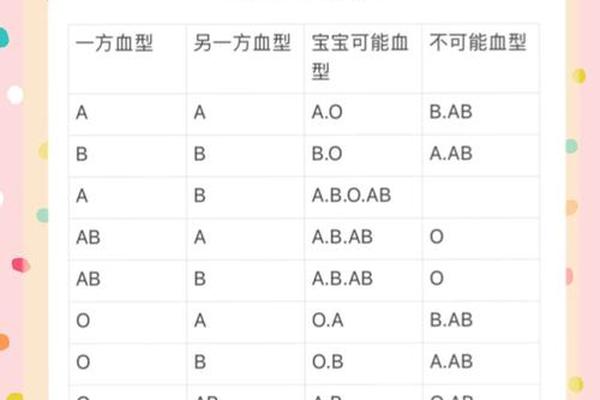

从生物学角度,ABO血型系统遵循孟德尔遗传定律。根据网页58的父母血型对照表,A型(AA或AO基因型)与O型(OO基因型)结合,子女只可能继承A或O型。这一规律在99%以上的情况下成立,但基因突变可能导致例外。例如网页49报道的案例中,母亲实际携带罕见的Bw11突变基因,使得O型父亲与AB亚型母亲生出B型子女,这类情况发生率低于万分之一。

血型遗传的稳定性对医学实践具有重要意义。在亲子鉴定中,若子女血型与父母明显矛盾(如O型父母生出B型子女),需通过DNA检测排除基因突变或医学干预(如移植)的影响。网页86特别强调,古代“滴血认亲”缺乏科学依据,现代亲子鉴定依赖基因测序而非血型匹配。

三、抑郁症成因的多维复杂性

抑郁症的发病机制远超单一因素的解释范畴。遗传学研究显示,一级亲属患病风险比普通人高10-30倍,特定基因如5-HTTLPR与抑郁易感性相关。神经生物学领域发现,抑郁症患者前额叶皮层灰质减少、海马体积缩小,这些结构变化与血型无直接关联。环境因素同样关键:童年创伤使抑郁风险增加3倍,慢性压力则通过皮质醇水平影响神经可塑性。

值得注意的是,维生素D缺乏这一生理因素正在获得关注。2023年《临床医学进展》研究指出,维生素D通过调节神经营养因子影响情绪,缺乏者抑郁风险增加40%。这与血型无因果关系,但提示营养干预可能成为预防抑郁的新方向。

四、科学认知的反思与突破

公众对血型与健康关系的误解,常源于科普信息的碎片化传播。网页16揭露,血型性格论最初是未被验证的假说,却在商业包装下成为流行文化。实际上,血型与疾病的相关性更多体现在生理层面:A型血冠心病风险比O型高5%,AB型中风风险增加82%,但这些结论与心理疾病无直接关联。

对待血型与抑郁的关系,需建立科学认知框架。一方面,A型血人群可能因文化暗示形成自我实现的预言——例如被贴上“易焦虑”标签后更关注负面情绪;真正预防抑郁需综合施策:网页72建议通过规律运动提升BDNF水平,认知行为疗法改变消极思维模式,而网页30提出的维生素D补充方案,则为生理干预提供了新思路。

血型与抑郁的关联本质上是基因与环境交互作用的缩影。现有证据表明,A型血并非抑郁症的独立风险因素,但特定性格倾向可能放大环境压力对心理的影响。对于A型与O型血父母的后代,其血型遗传遵循明确规律,基因突变仅为极端个例。未来研究需通过大规模队列追踪,量化血型在抑郁风险中的贡献度,同时探索基因表达与社会环境的多层次作用机制。公众应理性看待血型文化,将关注点转向科学证实的干预手段,如心理健康筛查、压力管理训练和营养优化,这才是抵御抑郁的真正防线。