在人类的血液分类中,ABO血型系统与Rh血型系统的组合构成了个体独特的血型标识。以A型血为例,其进一步细分为A型Rh阴性(俗称“A阴型”)和A型Rh阳性(俗称“A阳型”)。这种分类不仅关乎输血安全与遗传规律,还与疾病易感性、社会医疗资源管理密切相关。本文将从多个维度深入探讨这两种血型的科学内涵及现实意义。

一、基本概念与分类

ABO血型系统根据红细胞表面A、B抗原的存在与否,将人类血液分为A、B、AB、O四种类型。A型血的特征是红细胞表面携带A抗原,血浆中含有抗B抗体。而Rh血型系统则依据是否存在D抗原则分为Rh阳性和Rh阴性。当ABO系统与Rh系统结合时,便形成了如“A型Rh阴性”或“A型Rh阳性”的复合型分类。

Rh阴性血型在人群中的分布具有显著的地域和种族差异。中国汉族人群中Rh阴性比例约为0.3%-0.4%,而欧美人群则高达15%。这种差异源于基因突变的历史积累,例如研究表明,Rh阴性基因可能起源于3.5万年前的欧洲古人类。对于A型Rh阴性个体而言,其血型稀有性使得医疗资源的匹配面临特殊挑战。

二、临床医学意义

在输血医学中,A型Rh阴性被视为“熊猫血”。根据国际输血协会指南,A型Rh阴性患者只能接受同型或O型Rh阴性血液,而A型Rh阳性患者则可接受A型Rh阳性、O型Rh阳性及阴性血液。这种限制源于Rh血型不合可能引发的严重溶血反应,其机制是Rh阴性个体接触Rh阳性血液后会产生抗D抗体,导致二次输血时红细胞破裂。

新生儿溶血病是另一个关键临床问题。当Rh阴性母亲孕育Rh阳性胎儿时,胎儿的红细胞可能通过胎盘进入母体,刺激母体产生抗D抗体。在后续妊娠中,这些抗体会攻击胎儿红细胞,引发溶血性贫血甚至胎死宫内。统计显示,未进行预防性治疗的Rh阴性孕妇,第二胎发生溶血风险可达16%。现代医学通过产前抗D免疫球蛋白注射,已将该风险降至1%以下。

三、遗传学规律解析

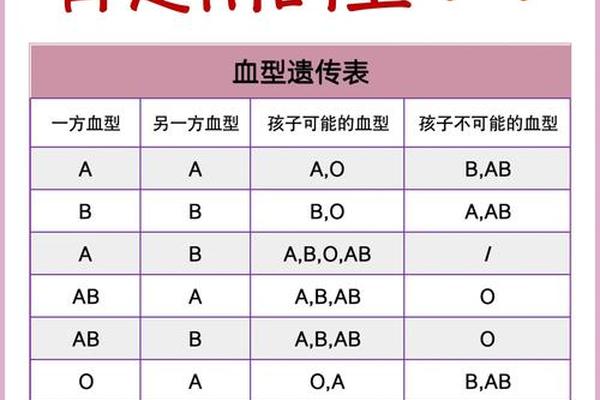

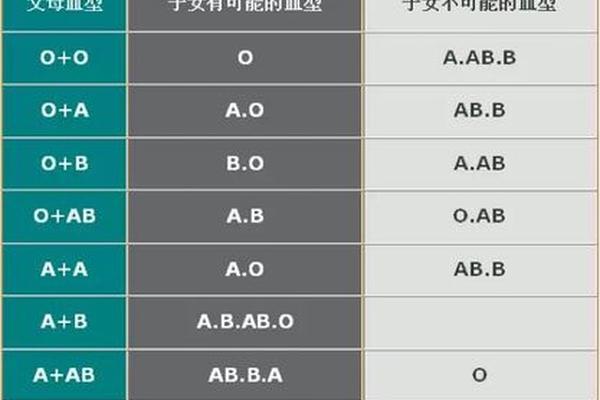

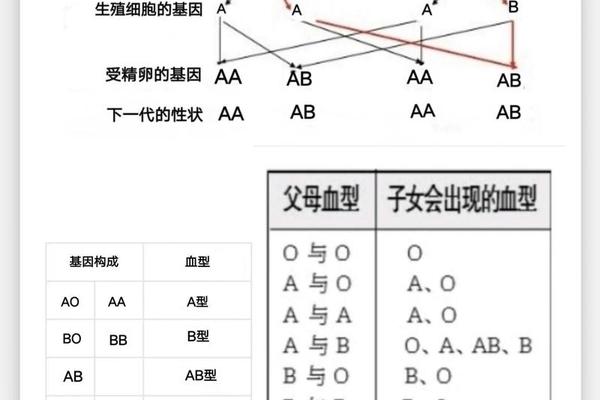

ABO与Rh血型均遵循孟德尔遗传定律。A型血的遗传由显性A基因与隐性O基因共同决定,父母若分别为AO和BO基因型,子代可能出现A、B、AB、O四种血型,概率分别为37.5%、37.5%、12.5%、12.5%。Rh血型则受位于1号染色体的RHD基因控制,Rh阴性表型多由RHD基因缺失或突变导致。

值得关注的是基因重组带来的特殊遗传现象。例如Hh血型系统(孟买型)个体虽表现为O型,但其基因型可能携带ABO系统的隐性基因,这类特殊重组的发生率约为1/10000。这提示临床血型鉴定需结合血清学与分子检测,避免误判。

四、社会意义与医疗管理

A型Rh阴性血型的稀有性使其成为血液管理的重点对象。美国红十字会数据显示,2024年夏季O型血库存下降25%,其中Rh阴性血的短缺尤为突出。中国建立的稀有血型互助网络,通过登记在册的志愿者形成动态储备,但依然面临突发性需求激增的挑战。例如重大交通事故中,单个伤员的输血量可能超过日常库存。

从进化角度看,血型多样性具有生物学优势。研究显示,A型血对天花病毒易感性较低,而O型血对疟疾的抵抗力较强。Rh阳性血型对弓形虫感染的防御机制,可能解释了其在自然选择中的优势留存。这些发现为血型与疾病关联研究提供了新方向。

五、健康管理与未来研究

尽管某些流行观点将血型与性格、饮食习惯相关联,但现有证据显示,血型对健康的影响主要体现在免疫应答层面。A型血人群的心血管疾病风险较O型血高18%,这可能与凝血因子VIII水平差异相关。但需要强调的是,这种关联性不应被绝对化,生活方式仍是健康的核心决定因素。

在精准医疗时代,血型研究正向分子机制纵深发展。2024年《血液学杂志》报道,通过CRISPR基因编辑技术,科学家成功将A型红细胞转化为O型,转化率达97%。此类技术突破可能彻底改变稀有血型的供应格局,但也引发争议,如基因改造血液的长期安全性仍需验证。

A型Rh阴性与阳性血型的区分远非简单的生物学标签,而是连接着遗传学、临床医学、公共卫生等多领域的复杂系统。随着基因测序技术的普及和血液替代品的研发,未来血型研究可能突破传统输血医学范畴,为个体化医疗提供新范式。建议加强稀有血型数据库建设,推动基因编辑技术的临床应用评估,同时开展公众科普以提高献血意识,共同构建更安全的血液保障体系。