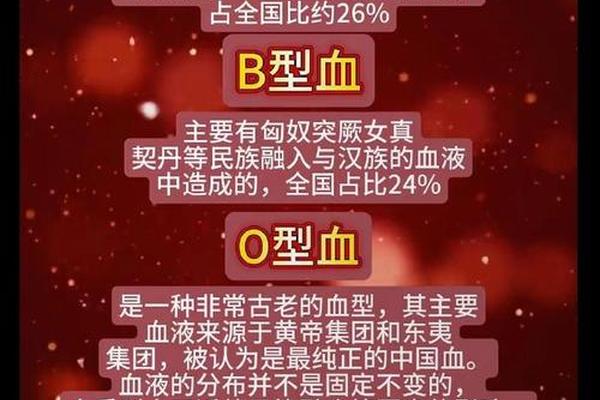

近年来,关于血型与生育能力关系的讨论逐渐进入公众视野。其中,A型、B型和AB型血女性的怀孕难易度成为焦点。科学研究显示,血型可能通过影响激素分泌、免疫系统功能及遗传机制,间接作用于生育能力。例如,美国纽约爱因斯坦医学院的研究指出,A型血女性卵巢储备功能较强,受孕概率显著高于其他血型;而O型血女性因卵泡刺激素(FSH)水平较高,可能面临排卵抑制的挑战。AB型血女性的生育能力研究相对较少,现有结论多基于统计推论,尚未形成统一共识。

从生物学角度看,ABO血型抗原的表达差异可能影响子宫内膜环境。A型血女性的红细胞表面抗原可能更有利于胚胎着床,而B型血女性的免疫调节功能则可能降低炎症反应对妊娠的干扰。AB型血作为A与B抗原的复合表达型,其生育潜力是否具有叠加优势仍需进一步验证。血型特异性抗体(如抗A或抗B抗体)在妊娠早期的免疫排斥反应中扮演的角色,也可能成为影响胚胎存活的关键因素。

ABO溶血风险的现实挑战

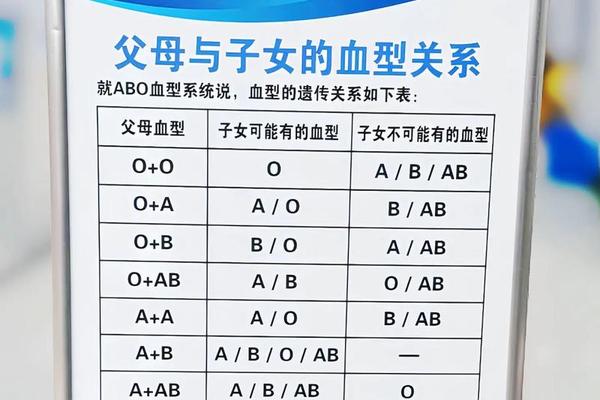

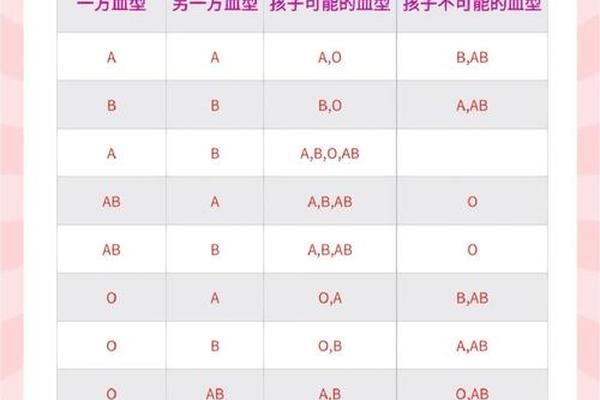

当父母血型不合时,新生儿溶血风险是必须考量的医学问题。例如,A型血父亲与B型血母亲结合,胎儿可能遗传A、B或AB型血。若母亲为O型血,其体内天然存在的抗A/B抗体会通过胎盘攻击胎儿红细胞,导致溶血性黄疸。数据显示,我国新生儿溶血症中约60%为ABO血型不合引发,且首次妊娠即可发生。

AB型血女性在此类情境中的角色更为复杂。若AB型血母亲与O型血父亲生育,胎儿可能为A或B型血,而母体缺乏天然抗A/B抗体的特性反而降低了溶血风险。若AB型血女性与A/B型血男性结合,胎儿可能携带AB型抗原,此时母体免疫系统可能因抗原陌生性触发异常反应。临床案例显示,此类情况虽罕见,但一旦发生往往伴随严重的胎儿贫血或肝脾肿大。

遗传规律与优生优育策略

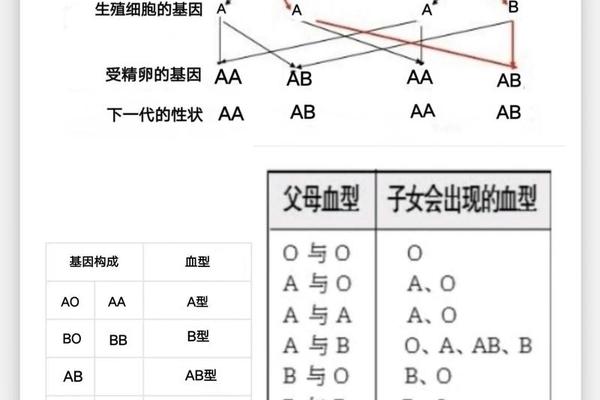

根据孟德尔遗传定律,A型(基因型AA/AO)与B型(基因型BB/BO)血型夫妻的子女可能出现A、B、AB或O型血,概率分别为3/16、3/16、9/16和1/16。这种多样性使得每个胎儿的血型抗原组合具有不可预测性,但也为产前干预提供了科学依据。例如,通过孕28周后定期检测母体抗体效价,可提前预判溶血风险并采取光照疗法或免疫球蛋白注射等干预措施。

对于AB型血女性,其基因型(AB)的稳定性使子代血型完全取决于配偶。若配偶为O型(OO),子女必为A或B型;若配偶为AB型,则子女必为A、B或AB型。这种明确的遗传轨迹有助于家庭制定个性化生育计划。值得注意的是,极少数孟买血型个例可能打破常规遗传规律,需通过DNA检测确认亲子关系。

提升妊娠成功率的综合路径

除血型因素外,体重管理对生育能力的影响不容忽视。BMI指数在19-24之间的女性受孕概率最高,过瘦(BMI<19)或肥胖(BMI>29)均可能导致月经紊乱。临床建议A/B型血女性通过地中海饮食模式(富含Ω-3脂肪酸和抗氧化剂)优化卵子质量,而AB型血女性需特别注意心脑血管健康维护,避免中老年期疾病对生育能力的远期影响。

心理调节同样关键。压力激素皮质醇的过量分泌会干扰下丘脑-垂体-卵巢轴功能,导致排卵障碍。针对O型血女性易焦虑的特质,正念冥想和渐进式肌肉放松训练可有效降低FSH水平。对于AB型血女性,其兼具A型血的严谨性与B型血的适应性,更适合通过艺术疗法平衡情绪,从而创造更利于胚胎着床的生理环境。

现有研究表明,A型和B型血女性的生育能力差异主要源于激素分泌模式与免疫特性,而AB型血因研究样本较少尚未形成明确结论。ABO溶血作为可防可控的并发症,通过产前抗体监测可将风险降低80%以上。建议备孕夫妇在孕前进行血型兼容性检测,并结合基因筛查技术(如SNP芯片)全面评估遗传风险。

未来研究需深入探索血型抗原与子宫内膜容受性的分子互作机制,特别是AB型血特有的双抗原表达是否影响胚胎植入窗口期。开发基于血型个性化的营养干预方案,或将成为提高辅助生殖成功率的新方向。正如哈佛医学院生殖医学专家所言:“生育是遗传、环境与行为共同谱写的生命交响曲,血型只是其中一个独特的音符。”