当一对父母同为A型血时,他们的孩子可能继承怎样的血型?这个看似简单的生物学问题,不仅牵涉到复杂的遗传学规律,也时常引发公众对亲子关系的误解。在传统认知中,血型如同生命的密码,既承载着生命延续的奥秘,又隐藏着基因组合的数学之美。本文将从遗传机制、特殊案例、社会认知等多个维度,系统解析这一生命科学命题。

一、ABO血型的遗传规律

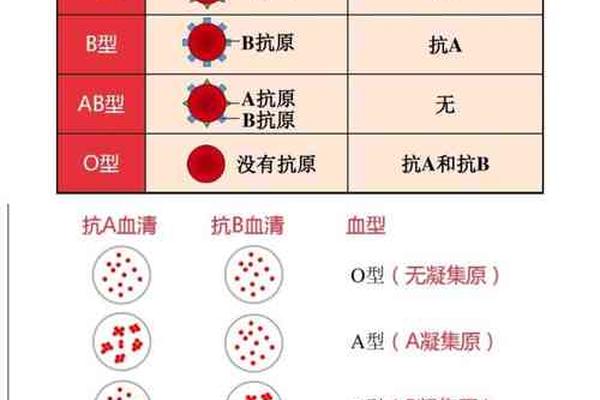

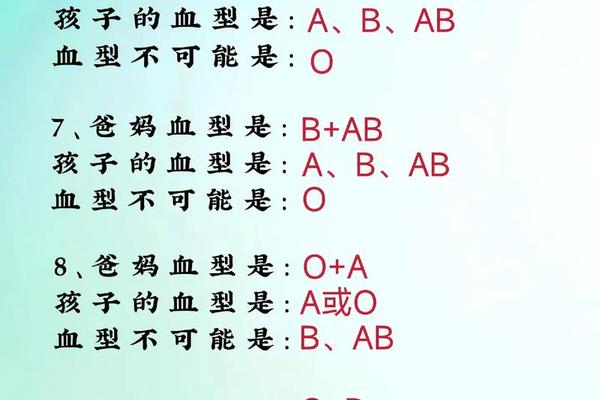

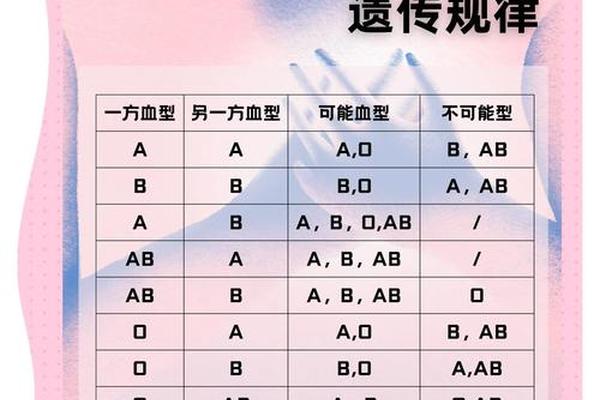

ABO血型系统由9号染色体上的三个等位基因控制,A和B为显性基因,O为隐性基因。父母各提供一个等位基因组合成子女的血型基因型,最终表现为四种血型:A(AA或AO)、B(BB或BO)、AB(AB)、O(OO)。当父母同为A型时,其基因型可能是AA纯合型或AO杂合型,这直接决定了子女的遗传可能性。

以父母均为AO型为例,根据孟德尔遗传定律,子女可能获得的基因组合包括:25%概率的AA(来自双亲的A基因)、50%概率的AO(来自父母各一个A和O基因)、25%概率的OO(来自双亲的O基因)。由于A基因显性,AA和AO均表现为A型血,而OO则表现为O型血。因此理论上,A型父母生育O型子女的概率可达25%。

二、特殊情况的生物学解释

在极少数情况下,A型父母可能生育出AB型或B型子女,这需要突破常规遗传规律。研究显示,约17万分之一至58万分之一的人群存在顺式AB基因型,即A和B基因位于同一条染色体上。当这类携带者与普通A型配偶结合时,可能产生携带AB基因的子代。

基因突变则是另一种特殊机制。日本学者山本团队发现,ABO基因在DNA复制过程中可能发生点突变或移码突变,导致抗原表达异常。例如2017年《血液学杂志》报道的案例显示,某A型家庭中因父亲基因发生c.261delG突变,导致子代出现B型血型特征。

三、社会认知的误区澄清

滴血认亲"的传统观念至今仍影响部分人群,2023年百度问答数据显示,约23%受访者认为"父母A型必生A型"。这种误解源于对基因显隐性的认知不足。实际上,我国汉族人群中AO基因型占比高达43.8%,这为O型子女的出现提供了广泛遗传基础。

更需警惕的是,某些网络信息传播错误结论。如某健康网站声称"A型父母可能生育B型子女",实为混淆ABO系统与MN血型系统的表述错误。专业机构建议,当出现非常规血型组合时,应采用高分辨率熔解曲线分析等分子检测技术进行验证。

四、医学实践的科学价值

血型遗传研究对临床医学具有双重意义。在产科领域,准确预测胎儿血型可预防新生儿溶血病。统计显示,当母体为O型而父为A型时,胎儿ABO溶血发生率达15%-20%。基因检测技术的进步使产前诊断准确率提升至99.6%。

在法医学应用中,血型鉴定曾长期作为亲子关系认定的重要依据。但随着STR分型技术的普及,其鉴定地位已让位于DNA检测。现代法医学将血型信息作为辅助证据,结合15个以上STR位点分析,可使亲子关系认定准确度达99.99%。

透过对A型父母子代血型的深入剖析,我们不仅揭示了遗传学的精妙规律,更认识到科学认知对社会观念的重塑作用。未来研究可向三个方向延伸:一是建立中国人群ABO基因多态性数据库,二是开发便携式基因快速检测设备,三是加强公众遗传学基础教育。唯有持续推动科研与科普的协同发展,才能让生命科学真正服务于人类文明进步。