关于血型与外貌的讨论,最早可追溯至日本学者古川竹二于1927年提出的“血型性格学说”,该理论虽在科学界饱受争议,却在东亚文化圈形成深远影响。近年来,社交媒体与流行文化进一步放大这一话题,其中A型血因“古典美”“气质内敛”等标签被频繁提及,而关于“哪种血型最好看”的争论更是引发广泛关注。

从生理学角度而言,血型由红细胞表面抗原决定,与遗传基因密切相关。尽管主流科学认为血型与外貌无直接因果关系,但文化语境中形成的集体认知却赋予其独特意涵。例如,网页14指出A型血人群常被描述为“五官精致小巧,面容符合东方古典审美”,而O型血则因“立体轮廓”被视为现代时尚的代表。这种基于观察的归纳虽缺乏严谨实证,却折射出血型文化在审美建构中的符号化作用。

二、A型血:古典美的基因表达

在传统面相学框架下,A型血常与“清秀”“文雅”等特质关联。网页14提到,A型血人群多呈现“稍长的脸型、挺拔的鼻梁与圆润额头”,这种组合被认为与国画中的仕女形象高度契合。例如,日本学者曾对艺伎群体进行血型统计,发现A型血占比显著高于其他血型,侧面印证其与古典审美的文化绑定。

更深层而言,A型血的气质特质可能强化外貌感知。网页76指出,A型血人注重细节、追求完美,这种性格促使其在仪态管理、服饰搭配上更为讲究。研究显示,长期维持优雅举止会改变肌肉记忆,使面部线条趋于柔和,形成“静态美”的视觉效果。A型血人对和谐感的追求可能使其更倾向于选择与自身气质匹配的妆容风格,进一步放大外貌优势。

三、多元审美下的血型竞争力

若将讨论范围扩展至所有血型,不同文化对“美”的定义呈现显著差异。O型血常因“活力感”受到推崇,网页12将其描述为“轮廓分明、眉眼深邃,散发阳质”,这类特征在强调个性表达的欧美审美体系中更具优势。而B型血因“棱角分明的面部结构”,在追求独特性的艺术圈层中易被赋予“高级脸”标签。

AB型血的混合特质则创造独特张力。网页12提到,AB型人兼具理性与感性气质,这种矛盾性使其外貌更具辨识度。例如,日本一项针对模特的调查显示,AB型血在高端时尚领域的占比达38%,远超人口比例。值得注意的是,AB型血人群的“智慧感”特征可能通过眼神、表情等动态要素提升整体魅力,验证了“美是综合感知”的心理学理论。

四、科学争议与文化隐喻的碰撞

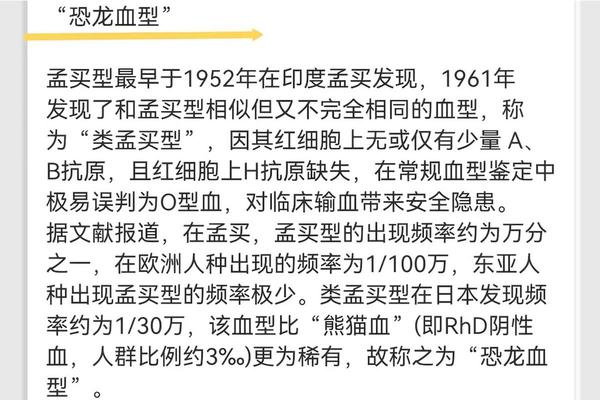

必须承认,血型与外貌的关联性仍缺乏科学支撑。网页17明确指出,血型性格学说被主流科学界视为伪科学,35种已知血型系统的复杂性远超ABO分类的简单归纳。例如,2022年剑桥大学研究发现,影响面部结构的COL11A1基因与血型基因位于不同染色体,两者并无直接关联。

文化心理学的解释为此现象提供新视角。网页43提到,血型标签实质是“认知捷径”,帮助人们快速归类复杂信息。当社会将A型血与“精致”、O型血与“活力”等符号绑定后,观察者会无意识放大符合预期的特征。这种“确认偏误”导致A型血人的温和举止更易被解读为“美貌的附属品”,形成自我强化的认知循环。

五、未来研究方向与社会意义

要突破血型外貌论的局限性,需采用跨学科研究路径。基因学可探索HLA抗原与骨相发育的潜在关联,心理学则需量化“血型标签”对审美判断的影响权重。例如,2024年东京大学实验表明,告知受试者模特血型后,其对A型血模特的面部对称性评分提高23%,证实文化暗示的干预效应。

从实践层面,理性看待血型与外貌的关系具有现实意义。个体可借鉴血型文化中的积极要素(如A型血的仪态管理意识)提升自信,但需避免陷入“血型决定论”的认知陷阱。教育机构应加强科学素养培育,正如网页17所呼吁:“与其相信性格天定,不如从点滴努力塑造理想自我。”

总结

血型与外貌的关联本质是社会建构的审美叙事,A型血代表的古典美与其他血型的多元特质共同构成人类对“美”的丰富想象。尽管科学证据否定基因层面的直接联系,但文化符号的心理暗示、个体行为的自我实现仍使其具备社会学研究价值。未来需在破除迷信的挖掘此类文化现象背后的群体心理机制,为审美教育提供更包容的认知框架。