血型作为人类遗传的独特标识,不仅影响着输血和器官移植的医学实践,更与疾病风险存在深层联系。当A型血与O型血的父母生育后代时,子女的血型可能性看似简单,却暗含遗传学的精妙规则;而A型血被称为“危险血型”的背后,则是流行病学与分子生物学交织的复杂图景。这些现象提示我们,血型不仅是生物学的分类标签,更是健康管理的重要参考维度。

A型与O型后代的遗传规律

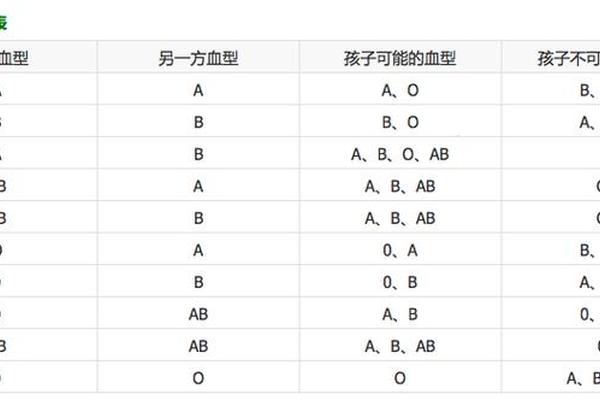

根据ABO血型系统的显隐性遗传法则,A型血(基因型为AA或AO)与O型血(基因型为OO)结合时,子女的血型只能是A型或O型,概率分别为50%。这一规律源于父母各自贡献一个等位基因的组合机制:A型血携带的A基因属于显性遗传,O型血则表现为隐性纯合子。

但医学实践中存在特殊案例。例如,当母亲为罕见的“孟买血型”(伪O型)时,其基因型可能携带隐性AB抗原,导致子女出现预期外的B型血。基因突变如Bw11型的存在,可能使血清学检测结果偏离常规遗传规律,这类案例在亚洲人群中的发生率约为五十万分之一。这些特例提示,血型遗传的复杂性需要结合基因测序技术才能完全解析。

A型血的疾病风险图谱

心血管系统的高危倾向

大规模流行病学研究显示,A型血人群冠心病检出率高达57%,显著高于其他血型。其机制与A型血特有的凝血因子水平相关:A型个体血液中纤维蛋白原浓度较O型血高18%,血小板聚集活性增强25%,导致动脉粥样硬化斑块形成风险提升。2022年针对60万人的荟萃分析更发现,A型血人群早发性中风风险增加18%,这可能与血管内皮细胞表面A抗原引发的慢性炎症反应有关。

消化系统的双重威胁

A型血人群胃癌发病率较B型血高25%,幽门螺杆菌的黏附偏好是重要诱因。A型红细胞表面糖蛋白结构与细菌黏附蛋白具有更高亲和性,导致胃黏膜持续感染风险增加。A型血人群肠道菌群中拟杆菌门比例异常,可能通过干扰胆汁酸代谢促进结直肠癌发生。

免疫系统的微妙平衡

A型血人群对轮状病毒和诺如病毒的易感性显著增强,这与病毒表面血凝素蛋白与A抗原的特异性结合有关。在新冠大流行期间的研究显示,A型血人群感染风险较非A型血高45%,病毒刺突蛋白与ACE2受体结合过程中,A型糖链可能起辅助锚定作用。

但A型血的免疫特征并非全然劣势。其NK细胞活性较O型血高30%,在抗肿瘤免疫监视中表现更优,这解释了为何A型血人群某些实体瘤发生率反而较低。这种免疫应答的双向调节特性,凸显了血型与疾病关系的复杂性。

健康管理的科学应对

对于A型血人群,建议40岁后每年进行心血管专项检查,重点关注颈动脉内膜厚度和脂蛋白a水平。饮食方面,增加ω-3脂肪酸摄入可平衡促炎因子,每日30克坚果的摄入可使冠心病风险降低19%。基因检测技术的进步为精准预防提供新可能,例如通过ABO基因分型识别FUT2位点突变携带者,这类人群需加强胃肠道肿瘤筛查。

与展望

血型研究揭示了遗传特征与疾病风险的精妙关联。A型血的健康风险提示着个体化医疗的重要性,而血型遗传规律中的特殊案例则推动着分子诊断技术的发展。未来研究需深入探索ABO抗原在细胞信号传导中的具体作用机制,并开发针对特定血型的靶向预防策略。在生命科学的解码进程中,血型这个古老的生物学标记,正为精准医学开启新的可能性。