ABO血型系统是人类最早发现且最重要的血型分类体系,其中A型血是红细胞表面携带A抗原的血液类型。根据遗传学规律,A型血的基因型可以是显性纯合子(AA)或显性杂合子(AO)。A抗原的形成依赖于糖基转移酶的作用:当个体携带至少一个显性A基因(IA)时,其红细胞表面的H抗原会被转化为A抗原;若携带隐性O基因(i),则无法完成这一转化。

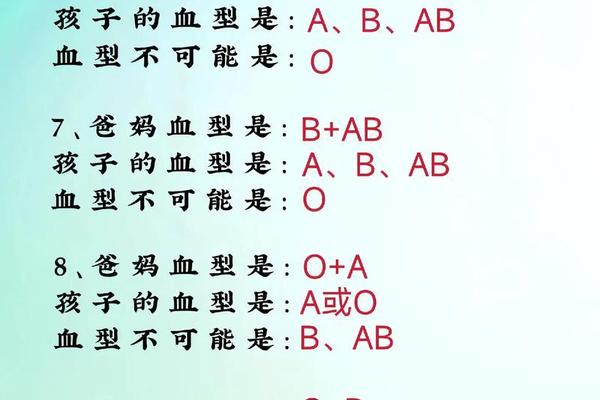

从遗传角度来看,父母的血型组合直接影响子女的A型血概率。例如,若父母均为AO型,则子女有25%的概率为O型血(ii),50%为A型血(AO),25%为AA型血。而A型血与O型血的父母组合中,子女的A型血概率为50%,其余为O型血。这种显性遗传特性使得A型血在人群中分布广泛,但基因型的差异(AA或AO)并不会直接导致健康差异。

二、A型抗原的分子结构与生物学功能

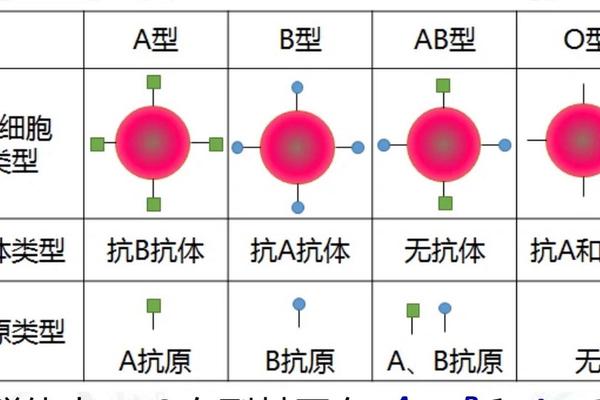

A型血的核心特征是红细胞表面的A抗原。这种抗原的合成始于H抗原,一种由FUT1基因编码的糖脂前体物质。在IA基因的调控下,糖基转移酶将N-乙酰半乳糖胺连接到H抗原的末端,形成完整的A抗原。值得注意的是,A抗原不仅存在于红细胞,还分布于上皮细胞、体液中,甚至某些微生物表面,这使其在免疫识别和病原体感染中具有特殊作用。

A抗原的亚型(如A1和A2)进一步增加了其复杂性。A1亚型占A型人群的80%以上,其抗原密度更高;而A2亚型因酶活性差异,抗原表达较弱。临床输血中,A亚型的误判可能导致溶血反应,因此精准检测技术(如基因测序)在特定情况下至关重要。

三、A型血与疾病风险的关联性

近年研究表明,A型血与多种疾病的易感性存在统计学关联。例如,A型血人群患胃癌、癌的风险分别比非A型血人群高18%和23%,其机制可能与A抗原促进病原体定植或免疫逃逸有关。A型血个体感染诺如病毒和轮状病毒的风险较高,因为这些病毒可通过结合A抗原侵入宿主细胞。

这些关联性并非绝对。血型仅作为风险因素之一,与环境、生活方式等交互作用共同影响疾病发生。例如,A型血与乳腺癌的关联性在白种人中显著,但在亚洲人群中未观察到类似趋势。将血型作为疾病筛查的独立指标仍需谨慎。

四、A型血在输血医学中的特殊性

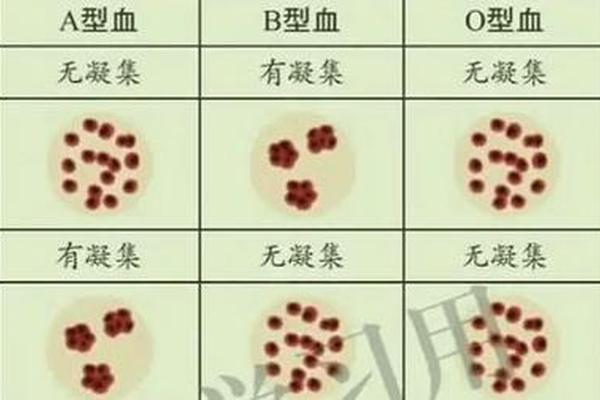

在临床输血中,A型血的供受关系需严格遵守ABO相容性原则。A型血患者可接受A型或O型供血,但其血清中的抗B抗体可能引发输入B型血的致命反应。值得注意的是,O型血并非完全“万能供血者”——大量输入O型血浆中的抗A抗体会导致A型受血者红细胞溶解,因此现代医学已限制异型输血。

对于罕见血型(如孟买型或CisAB型),A抗原的表达异常可能造成血型误判。例如,CisAB型个体虽表现为AB型,但其IA和IB基因位于同一条染色体,可能将A型基因遗传给子女,导致亲子血型“异常”。

五、社会文化中的A型血认知

在部分文化中,A型血被赋予特定性格标签(如严谨、保守),但这些说法缺乏科学依据。日本等国的“血液型性格学”研究曾引发争议,基因组学证实血型与人格特质无直接关联。相反,A型血在法医学和人类学研究中的应用更具价值。例如,考古学家通过分析古代人骨中的A抗原残留,追溯族群迁移历史。

总结与未来展望

A型血作为人类重要的遗传标记,其生物学意义远超简单的血液分类。从分子层面的抗原合成机制,到临床输血的风险控制,再到群体遗传学中的演化线索,A型血研究始终是医学与生命科学交叉领域的热点。

未来研究可进一步探索:1)A抗原与肠道菌群的相互作用机制;2)基因编辑技术对罕见A亚型的矫正潜力;3)血型-疾病关联性中的表观遗传调控因素。对于公众而言,理性看待血型与健康的关系,避免陷入“血型决定论”的误区,才是科学认知的应有之义。