ABO血型系统是人类最重要的红细胞血型系统之一,而A3亚型作为其罕见变体,自2017年在江苏首次被发现以来,便成为输血医学和遗传学领域的研究焦点。该血型因ABO基因新等位基因突变导致A抗原表达减弱,其血清学表现为正定型抗A混合视野凝集,反定型为A型特征,极易被误判为O型或普通A型。国际基因库(GenBank)收录的序列号KX870187标志着这一发现的科学价值,其临床意义在于揭示血型鉴定的复杂性,并为精准输血提供新视角。

A3亚型的血清学特征具有显著特异性。常规血型检测中,患者的红细胞与单克隆抗-A试剂反应时呈现“混合视野”现象,即部分细胞凝集而部分不凝集,这与正常A型红细胞的均匀强凝集形成鲜明对比。例如,南京一位准妈妈在产检中因该现象被怀疑为ABO亚型,最终通过基因测序确认其A3亚型身份。A3亚型患者的血清中通常含有抗-A1抗体,这可能与B型红细胞反应产生弱凝集,进一步增加血型鉴定的难度。

分子生物学机制与遗传多态性

A3亚型的分子基础源于ABO基因第7外显子的点突变。研究表明,C745T和C467T是导致糖基转移酶活性降低的主要突变位点,这些突变改变了酶蛋白的三维结构,使其催化A抗原合成的效率显著下降。例如,广西地区研究中发现,A3亚型患者的ABO基因存在C467T突变,导致第156位脯氨酸被亮氨酸取代,直接影响酶与底物的结合能力。这种基因突变具有显性遗传特征,但外显率受其他调控基因影响,呈现不完全显性现象。

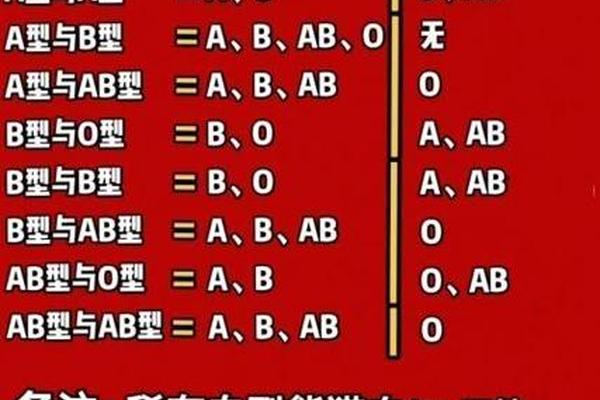

不同地域人群的A3亚型基因多态性差异显著。中国汉族人群中A3亚型检出率约为十五万分之一,而在广西地区的临床研究中,25例ABO亚型病例中A3亚型占6例,提示可能存在地域聚集性。基因测序技术揭示,这些病例的基因型包括A307/O02和A102/O01等组合,其中O等位基因的插入进一步削弱了A抗原表达。这种遗传多样性不仅影响血型鉴定,还可能对器官移植配型产生潜在影响。

临床输血挑战与解决方案

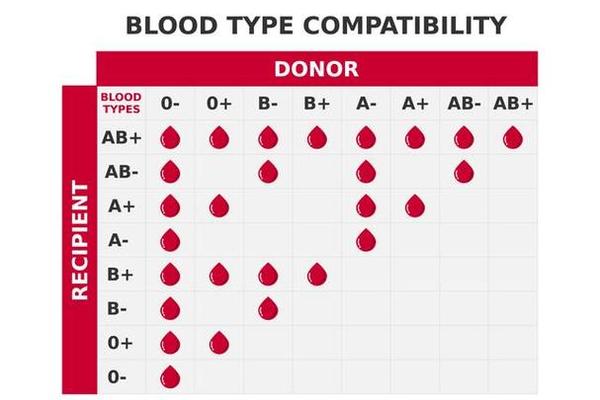

A3亚型对临床输血安全构成特殊挑战。2017年广东曾发生因B亚型误判引发的医疗纠纷,类似风险在A3亚型中更为突出。当患者被误判为O型时,若输入O型红细胞可能引发急性溶血反应;而误输普通A型血则可能因抗原抗体反应导致迟发性溶血。广西某医院通过建立“血清学-分子生物学”双轨检测流程,将ABO亚型误判率从0.04%降至0.001%,其中关键措施包括延长抗-H实验观察时间至5分钟,以及建立突变基因快速筛查体系。

针对A3亚型的输血策略需个体化制定。对于急诊患者,可优先选择O型洗涤红细胞进行过渡;确诊后则建议使用同型A3亚型血液或自体输血。江苏省血液中心通过建立区域性稀有血型库,已实现A3亚型血液的72小时紧急调配能力。值得注意的是,A3亚型献血者的血浆含有不规则抗体,需经特殊处理后方可用于临床,这对血站质量管理体系提出更高要求。

未来研究方向与临床意义

A3亚型的研究揭示出血型系统的深层生物学机制。其基因突变位点与CYP3A酶系的药物代谢基因存在染色体共定位现象,这为研究血型与药物反应个体差异提供了新思路。细胞色素a3在红细胞氧化代谢中的特殊作用,可能解释部分A3亚型患者出现的抗氧化能力异常现象。这些发现提示,血型研究正在从单纯的免疫血液学向系统生物学拓展。

未来需在三个方向深化研究:一是建立全国性ABO亚型基因数据库,目前已知的380余种ABO等位基因中,仅60%完成功能学研究;二是开发床旁快速基因检测设备,广西学者已研制出可在30分钟内完成ABO基因分型的微流控芯片原型机;三是探索血型亚型与疾病易感性的关联,初步数据显示A3亚型人群消化道肿瘤发生率较普通A型低38%,这可能与其细胞膜糖蛋白结构改变相关。

ABO血型系统的复杂性在A3亚型研究中得到充分体现。从基因突变到临床输血,从地域差异到系统生物学关联,这一稀有血型犹如棱镜,折射出现代医学在精准医疗道路上的机遇与挑战。随着基因编辑技术和人工智能诊断的发展,人类终将实现从血型鉴定到个体化输血治疗的全程精准化,而A3亚型作为里程碑式的研究对象,将持续为输血安全提供重要启示。