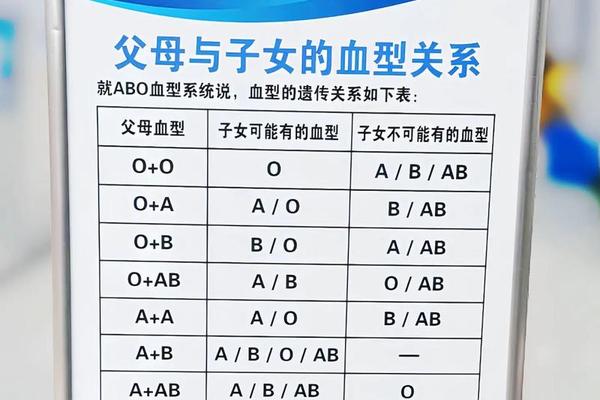

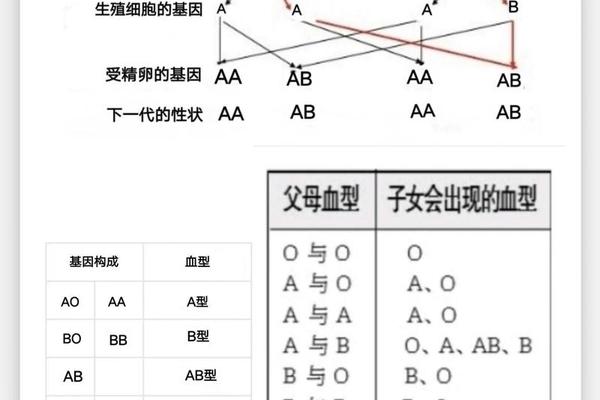

在血型遗传的迷宫中,A型血父母诞下O型血子女的现象看似矛盾,实则遵循着严谨的生物学规律。人类的ABO血型系统由A、B、O三种等位基因决定,其中A、B为显性基因,O为隐性基因。当父母双方均为A型血时,若其基因型为杂合型(AO),则子代有25%的概率继承两个隐性O基因,表现为O型血。这一遗传规律揭示了血型的显隐关系——隐性基因在纯合状态下才会显现,这正是“A对A生O”的科学依据。

从群体遗传学角度分析,若A型血父母均为纯合型(AA),则子代必然为A型;但现实中纯合型比例较低,多数A型血个体的基因型实为AO。根据孟德尔定律,杂合型父母的基因组合可能产生AA(A型)、AO(A型)或OO(O型)三种结果。例如,我国部分地区的基因调查显示,约38%的A型血人群携带隐性O基因,这为O型血子女的出现提供了广泛生物学基础。

二、A型血母婴健康风险的深层剖析

A型血被称为“危险血型”的争议,源于其与O型血组合引发的母婴健康风险。当母亲为O型血而父亲为A型时,胎儿可能继承A型抗原,触发母体免疫系统产生抗A抗体。这些IgG型抗体可穿透胎盘屏障,攻击胎儿红细胞,导致新生儿ABO溶血病。数据显示,我国约15%的妊娠存在ABO血型不合,其中0.6%的病例发展为临床可识别的溶血反应,严重者可能出现黄疸、贫血甚至胆红素脑病。

值得注意的是,这种风险具有显著的非对称性。O型血母亲对A/B型胎儿的免疫反应强度,远超A/B型母亲对异型胎儿的反应。研究表明,O型血个体天然携带的抗A/B抗体效价更高,且胎儿红细胞表面A抗原的发育程度直接影响溶血严重性。现代产前监测技术(如抗体效价检测和超声血流分析)已能将溶血风险控制在可干预范围内,通过孕期免疫球蛋白注射或新生儿光疗等手段,90%以上的病例可有效缓解。

三、科学认知的误区与争议再审视

公众对A型血风险的认知常陷入两个极端:过度恐慌或盲目忽视。一方面,部分医疗机构曾将ABO血型不合渲染为“高危妊娠”,推广非必要的中药干预,但循证医学证实,仅极少数病例需要特殊处理。罕见血型(如孟买型)的存在可能干扰常规检测,导致误判风险等级。例如,伪O型血母亲若携带隐性A基因,其与A型血父亲的后代可能呈现复杂遗传表型。

学术界对ABO溶血病的长期影响仍存在争议。有研究指出,轻度溶血可能通过刺激新生儿造血系统产生代偿效应;但也有追踪数据显示,溶血患儿在学龄期出现注意力障碍的比例较对照组高1.3倍。这些矛盾结论提示,未来研究需建立更精细的分子分型体系,结合表观遗传学探索血型与发育的深层关联。

四、风险规避与医学应对策略

针对A型血的特殊风险,现代医学已形成三级预防体系。孕前阶段建议夫妻进行扩展血型检测(包括Rh和稀有血型),O型血女性若配偶为A/B/AB型,需在妊娠16周起定期监测抗体效价。产时处理强调动态评估胎儿贫血程度,脐血血红蛋白<80g/L时需启动换血预案。产后管理则依托新生儿经皮胆红素监测,结合基因检测技术区分生理性黄疸与病理性溶血。

技术创新正在重塑风险控制模式。第三代测序技术可精准识别父母血型基因的杂合状态,液体活检则通过检测母体循环中的胎儿DNA实现无创风险评估。这些进展使预防窗口从新生儿期前移至胚胎着床前,为高风险家庭提供更多选择空间。

总结与展望

从遗传学规律到临床实践,A型血的特殊性既体现生命密码的精妙,又凸显医学认知的局限。正确理解“A对A生O”的遗传本质,理性看待ABO溶血风险,需要公众破除迷信、建立科学认知体系。未来研究应聚焦血型抗原的免疫调控机制,开发靶向阻断抗体产生的生物制剂,同时完善产前诊断技术标准,让每个生命都能在精准医学的护航下健康成长。对于计划妊娠的夫妇,建议提前进行遗传咨询,将被动应对转化为主动防控,这正是现代医学赋予人类对抗遗传风险的全新武器。