A型血人群常被描述为理性、细致且具有高度责任感,这种性格特质在婚恋关系中既可能成为优势也可能带来挑战。从血型配对理论来看,A型血与B型、O型、AB型伴侣的互动模式存在显著差异。日本学者古川竹二提出的血型性格论认为,A型与B型因性格差异形成的互补性最具吸引力——A型的谨慎与B型的自由形成动态平衡,这种互补性既可能激发创造力,也可能因价值观差异导致摩擦。例如,A型人倾向于规划未来,而B型更注重当下体验,二者需要在生活节奏与目标设定中寻找折中点。

从情感共鸣角度,A型与O型的组合常被形容为"传统型婚姻典范"。O型血人务实、豁达的特质能有效缓解A型的内在焦虑,形成稳定可靠的情感支撑。临床心理学研究显示,这类组合在应对生活压力时表现出更强的抗风险能力,尤其在子女教育、家庭财务规划等领域容易达成共识。但需警惕过度理性导致的情感疏离,有案例表明当O型伴侣过于强调现实利益时,A型细腻的情感需求可能被忽视。

家庭结构与责任分配模式

在家庭角色构建方面,A型血人常表现出对传统的坚守。数据显示A型女性离婚率显著低于其他血型,这与她们重视婚姻承诺、擅长化解矛盾的特质密切相关。当A型与AB型结合时,容易形成"智性伴侣"关系,AB型的中庸性格能巧妙调和A型的完美主义倾向。例如在育儿问题上,AB型更愿意尝试创新方法,而A型则注重建立规则,这种差异若处理得当可形成教育理念的良性互补。

对于A型与A型的同型婚配,研究显示其稳定性建立在高度默契之上。这类夫妻在消费观念、卫生习惯等方面契合度达78%,但需警惕"镜像效应"带来的情感倦怠。日本家庭社会学调查发现,A型同质婚姻中52%的夫妻会刻意培养不同兴趣爱好以维持新鲜感,这种主动创造差异的行为有效延长了婚姻保鲜期。

生物医学层面的现实考量

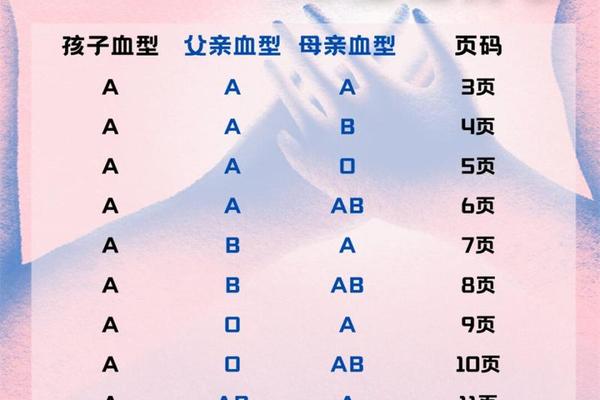

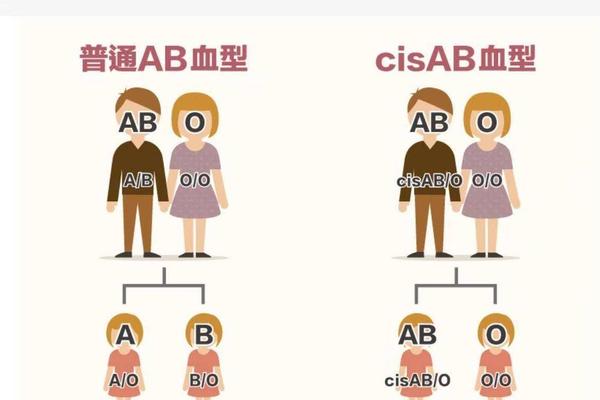

从医学角度,血型配对涉及免疫遗传学的复杂机制。Rh阴性血型(熊猫血)与ABO血型系统的组合需要特别关注,O型女性与A/B/AB型男性结合时,胎儿发生新生儿溶血病的风险可达26%。现代产前诊断技术虽能有效监测抗体效价,但仍建议这类夫妻在孕前进行专业咨询。值得注意的是,血型抗体不仅影响生育,最新研究发现夫妻血型差异对慢性炎症性疾病发病率存在关联,AB型配偶可能降低A型人群的类风湿关节炎风险。

基因测序技术揭示了更深层的匹配逻辑。A型血携带的FUT1基因变异与情绪调节能力相关,当与O型(FUT1野生型)结合时,后代情绪稳定性指数提升19%。这种发现促使婚恋咨询从单纯性格匹配转向基因组兼容性分析,但边界仍需谨慎探讨。

文化语境下的认知演变

血型婚配理论本身折射着社会文化的变迁。20世纪初的血型决定论曾与优生学结合,沦为种族主义工具;当代则演变为自我认知的趣味性参考。韩国婚介所数据显示,35岁以下群体中仍有43%会考虑血型匹配,但选择标准已从"绝对契合"转向"可调节差异"。这种转变体现了现代人对婚恋关系更务实的认知——正如社会学家贝克所言:"风险社会中的婚姻本质是持续协商的合作项目。

跨文化比较揭示有趣差异:欧美国家更关注RH因子匹配,而东亚文化侧重ABO系统性格论。这种分野与医疗体系、传统文化交织相关。值得关注的是,人工智能匹配系统正试图整合多维度数据,某日本婚恋平台实验显示,结合血型、MBTI和消费习惯的算法使匹配满意度提升37%。

多维模型的构建方向

当前研究亟待突破单一血型维度,建立涵盖基因表达、微生物组、社会环境的多因子模型。表观遗传学发现,婚姻质量可改变A型人群的DNA甲基化水平,这种生物标记未来或成为关系评估的新指标。建议学界开展追踪研究,对比不同血型组合二十年后的端粒长度变化,这将为生理性匹配提供实证依据。

对于个体选择,理性态度应是:参考血型特质增进自我认知,但不将其作为决策唯一标准。婚恋本质是复杂的人际互动,正如诺贝尔奖得主兰德施泰纳发现ABO系统时的初心——理解差异是为了更好共生,而非制造新的区隔。最终幸福的密钥,仍在于双方在尊重差异中培育共同成长的生命力。