人类对血液奥秘的探索始于20世纪初卡尔·兰德斯坦纳对ABO血型系统的发现,这一突破不仅奠定了现代输血医学的基础,更开启了血液抗原与遗传机制的研究新纪元。作为ABO血型系统中重要的一员,A型血的判断依据及其检测方法,既是医学检验的基础技术,也是理解免疫反应与遗传规律的重要窗口。本文将从生物学基础、检测技术、临床影响因素及科学争议等维度,系统解析A血型判定的科学逻辑与技术发展。

一、生物学基础与分类原理

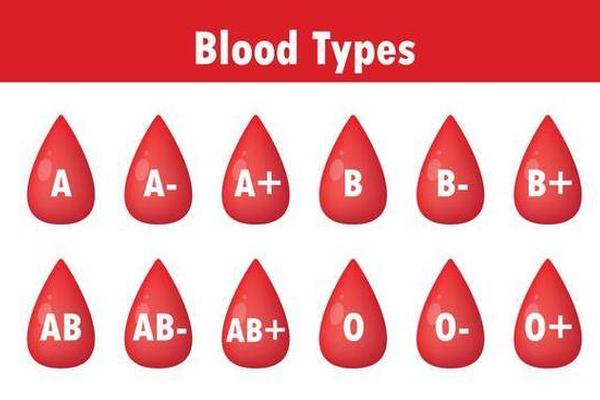

A型血的判定核心在于红细胞表面特异性抗原与血清抗体的双重验证机制。根据ABO血型系统理论,A型个体的红细胞膜表面携带A抗原,而血清中天然存在抗B抗体。这种抗原-抗体对立的特性源于基因调控下的糖基转移酶活性:位于9号染色体上的ABO基因中,IA等位基因编码α-1,3-N-乙酰半乳糖胺转移酶,催化H抗原末端添加N-乙酰半乳糖胺形成A抗原。

抗原与抗体的空间排斥机制确保了血型系统的稳定性。当A型血液接触B型抗原时,血清中的抗B抗体会立即与B抗原结合,引发补体激活的红细胞溶解反应,这种免疫排斥正是输血匹配的理论基础。值得注意的是,约0.1%的A型人群属于A亚型(如A2),其抗原表位密度显著降低,这要求检测时必须采用高灵敏度方法避免误判。

二、血清学检测技术体系

临床常用的玻片法通过肉眼观察抗原抗体凝集反应进行初步判断。在标准操作中,抗A血清与待检红细胞混合后,若出现颗粒状凝集即可确认为A抗原阳性。然而该方法受温度、抗体效价影响较大,对新生儿或免疫抑制患者的弱抗原反应易造成假阴性,因此多用于大规模筛查而非确诊。

试管离心法则通过增强抗原抗体接触效率提升准确性。将红细胞悬液与标准血清在试管中孵育后离心,利用离心力加速凝集形成,能检测到效价低至1:8的弱反应,尤其适用于A亚型或白血病患者的异常抗原表达检测。近年发展的微柱凝胶技术更将检测灵敏度推向新高度——凝胶介质中的分子筛效应可使微小凝集团滞留于凝胶上层,通过仪器自动判读灰度值变化,实现0.1μl级微量样本的精准检测。

三、临床实践中的影响因素

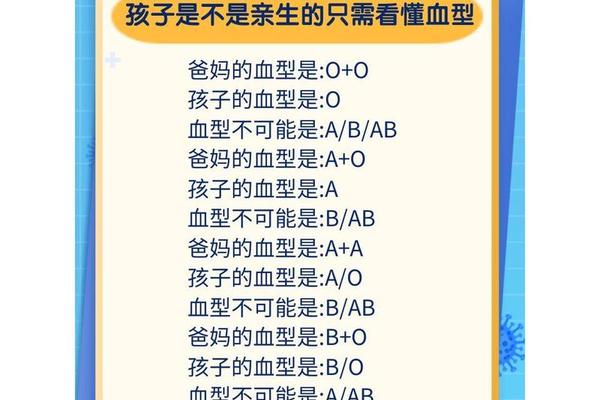

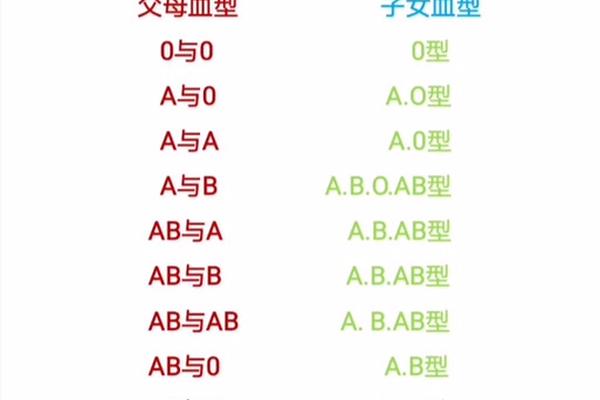

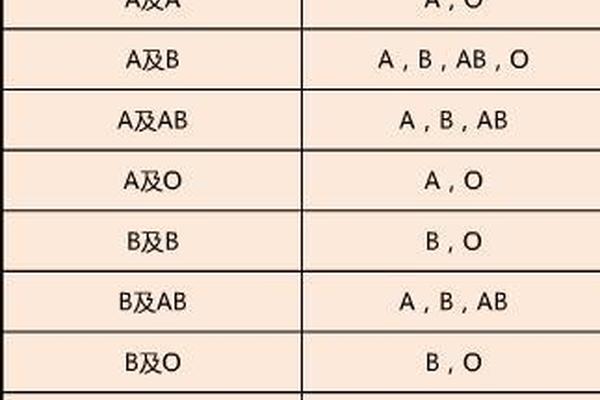

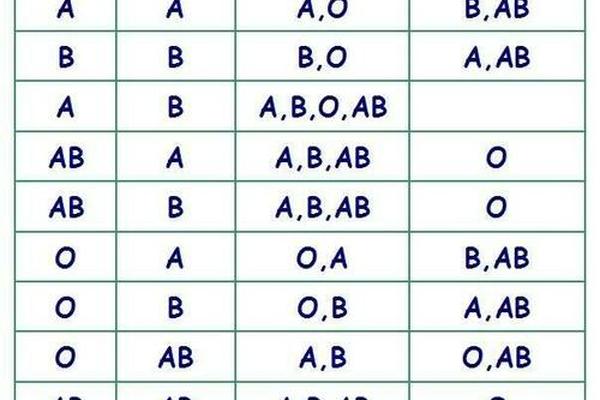

生理状态对检测结果的影响不容忽视。新生儿因抗原发育不完全,6月龄前仅能进行正定型,需结合父母血型综合判断;老年群体因抗体效价衰减可能出现反定型困难,此时需采用增强介质或分子检测辅助确认。某些病理状态如多发性瘤产生的异常球蛋白会干扰凝集反应,而大规模输血后嵌合体现象可能导致混合视野,需通过吸收放散试验等特殊技术鉴别。

技术操作的标准化程度直接影响检测可靠性。试剂保存温度偏差2℃即可导致单克隆抗体活性下降30%,而玻片法混合不充分可能产生"边缘效应"假阳性。2019年《输血技术规范》特别强调,正反定型不符时必须进行抗体筛查与直接抗人球蛋白试验,确保排除自身抗体干扰。

四、科学争议与应用拓展

尽管血型性格学说在民间广泛传播,但多国研究证实其缺乏科学依据。日本九州大学对万余人样本的统计学分析显示,性格特质与ABO血型无显著相关性,所谓"A型严谨"的认知更多源于文化建构而非生物学基础。但在医学领域,A型血与疾病易感性的关联研究取得实质性进展——全基因组关联研究发现,FUT2基因单核苷酸多态性使A型人群对诺如病毒易感性增加3倍,这为疫苗研发提供了新靶点。

在法医学领域,血型判定技术正从血清学向分子诊断延伸。PCR-SSP技术可通过扩增ABO基因第6、7外显子,准确识别cisAB、B(A)等罕见亚型,在亲子鉴定中达到99.99%的位点识别率。而质谱流式细胞术的应用,更实现了单个红细胞表面500个抗原分子的定量分析,为稀有血型库建设提供了技术支撑。

A血型的判定既是抗原抗体反应的微观体现,也是遗传学、免疫学、临床医学交叉融合的典范。随着单细胞测序技术的突破,未来血型检测或将实现纳米级微流控芯片上的全自动分析,而血型-疾病关联研究有望揭示抗原表位在病原体侵染中的分子机制。值得警惕的是,在推进技术创新的必须建立更严格的质量控制体系,防范因检测误差导致的医疗风险,让百年血型研究的科学之光持续照亮人类健康之路。