在ABO与Rh两大基础血型系统框架下,人类血液的多样性远超想象。以A型Rh阴性(即a-血型)为例,其全球占比不足1%,而A型血却被赋予“贵族血”的标签,这背后既有生物学逻辑,也交织着历史与文化因素。血型的稀有性与象征意义,折射出人类对生命密码的探索与社会认知的演变。

二、a减血型的稀有性与医学挑战

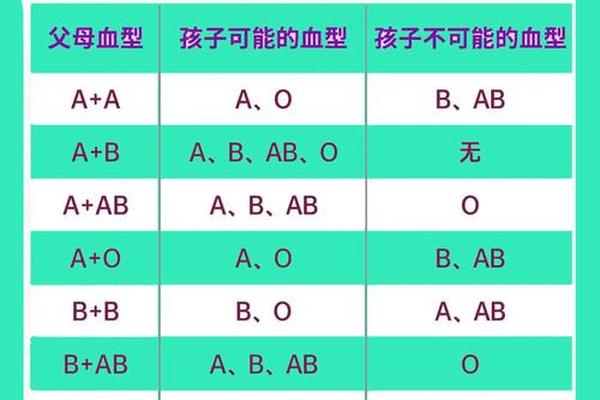

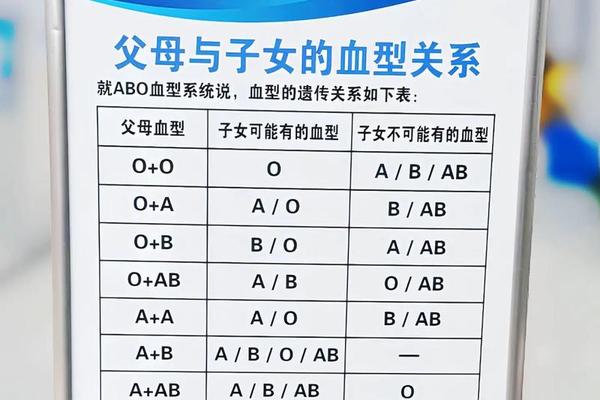

A型Rh阴性(a-血型)的罕见性源于基因组合的复杂性。Rh血型系统由49种抗原构成,其中D抗原的存在与否决定Rh阳性或阴性。中国汉族人群中,Rh阴性仅占0.3%,而a-血型作为其中的细分类型,全球占比约为6%。这种低频率导致临床输血面临严峻挑战:患者一旦需要输血,必须严格匹配供体,否则可能引发致命性溶血反应。

从医学实践看,稀有血型库的建设成为关键。例如上海血液中心自2003年起与国际合作筛选稀有血型,英国国际稀有血型库已收录4000余例。但对于a-血型个体而言,自身血液的保存(如自体储血)仍是紧急情况下的最优解。值得注意的是,Rh阴性在欧美人群中的比例高达15%,这提示血型分布具有显著地域与族群差异,a-血型的“稀有”本质上是统计学视角的相对概念。

三、A型血“贵族”标签的历史溯源

A型血被称为“贵族血”的称谓,起源于欧洲封建社会的阶层固化现象。贵族家族通过内婚制维持血统,导致基因池封闭,A型基因在多代遗传中占据优势。日本学者在20世纪初提出的“血液性格学说”进一步强化了这一认知,将A型与责任感、严谨性等特质关联,尽管缺乏科学依据,却深刻影响了东亚社会的文化想象。

从健康角度看,A型血与特定疾病易感性的关联被误读为“贵族特质”。研究表明,A型人群心血管疾病风险较高,但这一生理特征在传播过程中被赋予“细腻敏感”“完美主义”等隐喻,甚至衍生出“宜食蔬菜纤维”的饮食建议。这种将生物学特征与社会地位捆绑的现象,本质上是符号化建构的产物。

四、基因多样性与文化叙事的碰撞

血型系统的发现史本身便是一部科学祛魅的历程。1901年兰德施泰纳揭示ABO系统后,人类逐渐认识到血型由红细胞抗原决定,但公众仍倾向于赋予其超自然意义。例如孟买血型因H抗原缺失被误判为O型,其稀有性(中国仅30例)催生出“恐龙血”等神秘化标签,与A型血的“贵族”叙事形成对照。

社会认知的偏差在血型性格理论中尤为显著。尽管研究证实血型与性格无直接关联,日本职场仍存在基于血型的招聘偏好,中国网络社群亦流传着“A型逻辑性强”“AB型双重性格”等刻板印象。这种文化惯性揭示了一个深层矛盾:科学理性与群体心理需求之间的张力。

五、未来研究方向与公共卫生启示

针对稀有血型,基因编辑技术或为突破输血困境提供新路径。例如CRISPR-Cas9已在小鼠模型中成功修正RhD抗原,未来可能实现血型的人工适配。而关于血型文化的研究,则需要跨学科合作,从社会心理学角度解构标签化认知的形成机制。

公共卫生体系需加强血型科普,纠正“O型万能血”“A型贵族血”等误区。扩大稀有血型库的跨国协作网络,利用区块链技术实现实时数据共享,将有效提升医疗应急能力。从更深层次看,血型研究的终极目标应是推动生命的平等——每一种血型都是进化赋予人类的独特生存策略,无高低贵贱之分。

a-血型的稀有性与A型血的“贵族”标签,恰似一枚的两面:前者彰显基因组合的随机性与医学实践的人道追求,后者映射历史权力结构对科学认知的形塑。在基因组学突飞猛进的今天,我们既要敬畏生命系统的复杂性,也需警惕文化叙事的简化倾向。唯有打破血型决定论的迷思,才能真正实现从“血型歧视”到“血型共情”的认知跃迁,让每个生命个体都能在科学之光下获得平等尊严。