A型血与B型血在性格特质上呈现出显著差异。A型血人群通常表现出谨慎、细致、责任感强的特点,倾向于追求完美和秩序。例如,A型血人在工作中常表现出高效的计划性,但在情感表达上可能较为内敛,需要通过实际行动传递关怀。而B型血人则以随性、乐观和创造力著称,他们对新鲜事物充满好奇,社交活跃,但可能在长期承诺中显得不够稳定。

这种性格差异既可能成为互补的动力,也可能引发冲突。例如,A型血的规划性能够弥补B型血的散漫,帮助建立稳定的生活节奏;而B型血的灵活性则能为A型血注入活力,缓解其过度紧绷的状态。若双方缺乏理解,A型血可能因B型血的“不守规则”感到焦虑,B型血则可能认为A型血的“控制欲”限制自由。心理学研究指出,成功的关系需要双方在差异中找到平衡点,例如通过定期沟通明确彼此需求,而非单纯依赖性格标签。

二、健康风险的互补性与挑战

从医学角度看,A型血与B型血的健康特征存在互补可能。A型血人群因血液黏稠度较高,心血管疾病风险相对突出,需注重饮食控制和定期体检;而B型血人群消化系统较强,但代谢效率较低,易出现肥胖问题。例如,A型血人可通过B型血伴侣的饮食多样性改善营养结构,而B型血人则可借鉴A型血人的运动习惯提升代谢水平。

这种互补性也伴随潜在挑战。研究显示,A型血人胃癌和结直肠癌风险较高,B型血人则对流感病毒抵抗力较弱。若双方忽视健康管理差异,可能加剧家庭矛盾。例如,A型血人可能因过度关注健康数据引发B型血伴侣的反感,而B型血人随意的生活方式可能被误解为“不重视健康”。医学专家建议,伴侣间应共同制定健康计划,兼顾科学性与包容性,例如采用“80/20法则”——80%遵循健康准则,20%保留个性空间。

三、社会认知与科学依据的辩证分析

社会文化对血型婚配的认知存在显著地域差异。在日本等流行“血型性格论”的国家,A型与B型组合常被描述为“冰与火之歌”,既有冲突张力又具吸引力;而在西方社会,血型对婚配的影响更多被视为娱乐话题而非科学依据。这种认知差异反映出文化心理对科学解释的筛选机制——人们更倾向于接受符合自身经验的血型叙事。

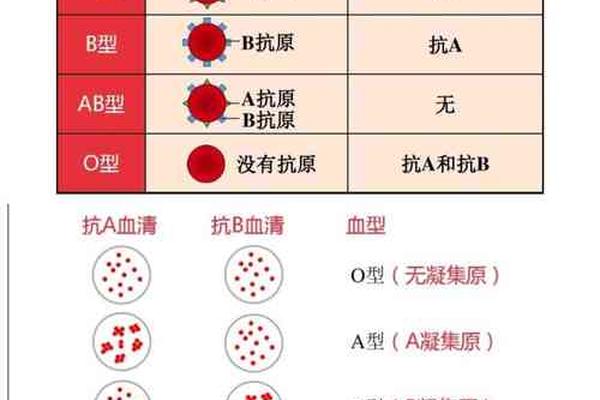

从科学视角看,血型与性格、健康的关联尚未形成共识。尽管部分研究显示O型血对疟疾抵抗力较强,A型血与胃癌风险存在弱相关性,但基因学研究表明,血型抗原仅占人类基因组极小部分,性格和健康更多受多基因协同作用及环境因素影响。诺贝尔生理学奖得主兰德施泰纳曾强调:“血型是生命的密码之一,但绝非唯一钥匙”。当前研究趋势正从单一血型分析转向多组学整合,例如结合肠道菌群、表观遗传等多维度数据构建更精准的预测模型。

四、现代婚恋观的解构与重构

在个体化社会背景下,血型婚配论面临新的解构。年轻一代更关注价值观契合度与情感体验质量,而非传统标签。调查显示,85后群体中仅12%认为血型影响婚恋选择,远低于50后群体的47%。这种转变与心理学“成长型思维”的普及相关——人们更相信关系质量可通过努力提升,而非先天注定。

血型文化仍在特定场景中发挥作用。例如,部分婚恋咨询师会借助血型差异分析帮助伴侣理解沟通模式,日本企业甚至开发出血型匹配算法用于团队建设。这种工具化应用揭示出血型论的深层价值:它提供了一套简化的人际认知框架,尽管科学性存疑,却能降低社交复杂度。未来研究或可探索如何将血型文化转化为促进关系建设的积极工具,而非僵化标签。

A型血与B型血的婚配适配性本质上是生物特征与社会建构共同作用的产物。性格差异的双刃剑效应、健康风险的动态平衡、文化认知的筛选机制,以及现代婚恋观的迭代,共同编织出复杂的关系图景。当前研究需突破两大局限:一是开展跨文化追踪研究,比较不同社会背景下血型论的演化路径;二是开发多维评估工具,整合血型数据与其他生物社会指标。

对个体而言,理性态度在于“了解而不迷信”——可参考血型特征增进自我认知,但更需关注具体相处细节。如存在显著价值观冲突,建议采用“差异清单法”:将分歧项按重要性排序,优先解决影响关系存续的核心问题。毕竟,婚姻的本质是两颗心灵在理解中成长,而非两个血型在标签下配对。