在东亚文化中,血型常被赋予超越医学范畴的社会含义。当A型血与B型血的年轻人相遇,遗传学规律早已在红细胞表面写下答案——他们的后代可能携带A、B、AB或O型血的基因密码。这种生物学特性与AB型血"贵族血"的称号形成奇妙对照:前者遵循严谨的孟德尔定律,后者则包裹着社会建构的神秘面纱。在医学实验室的交叉配血试验中,AB型因其独特的抗原组合被称为"万能受血者",而在婚恋咨询机构的宣传册上,它又化身"变色龙"般的性格符号。这种科学与文化的碰撞,折射出血型话题的复杂维度。

二、血型配对的生物学本质

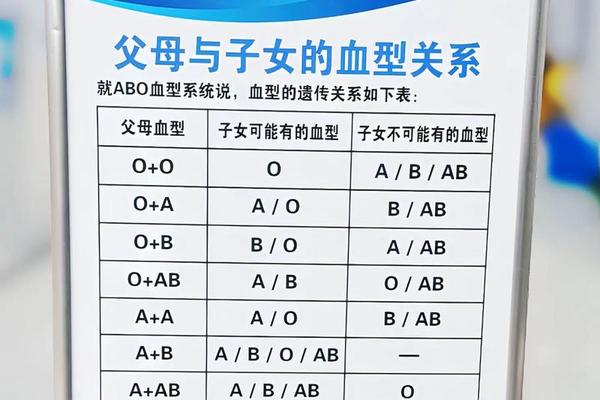

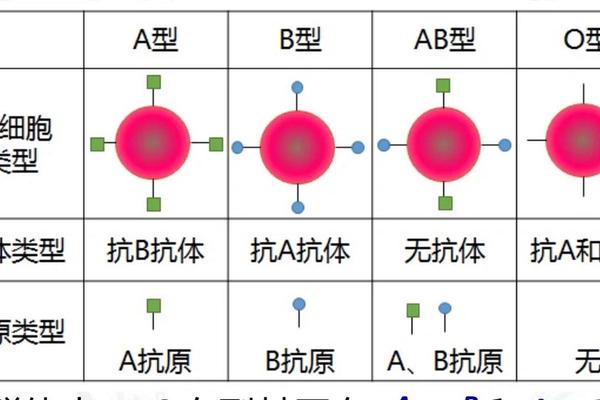

从遗传学角度看,A型与B型血个体的结合蕴含着丰富的可能性。A型血的基因型可能是AA或AO,B型血则为BB或BO,他们的子代将有25%概率继承O型血,25%获得A型,25%呈现B型,剩下25%则可能形成同时携带A、B抗原的AB型。这种遗传规律在输血医学中具有实际意义:当AB型受血者接受异型输血时,其血清中缺失抗A、抗B抗体的特性,使其成为特殊情境下的"生命通道"。不过这种"万能性"仅限于紧急情况,常规输血仍需严格遵循同型原则。

红细胞表面的抗原并非孤立存在,其表达受到H基因系统的精密调控。研究发现,AB型血人群的FUT2基因多态性可能导致分泌型与非分泌型的差异,这种分子层面的多样性影响着肠道菌群构成,甚至与某些疾病易感性相关。这提示我们,血型系统的生物学意义远比传统认知更为深邃。

三、"贵族血"称谓的文化建构

AB型血被称为"贵族血"的说法,本质上是社会心理与统计学现象共同作用的产物。全球范围内AB型血占比不足10%,这种稀缺性为其蒙上神秘色彩。在日本文化中,AB型常与"理性""神秘感"等特质关联,企业招聘时甚至存在隐性的血型偏好。这种认知的形成可追溯至1970年代能见正比古的畅销书,其将AB型描述为兼具A型细致与B型创造力的"完美融合体"。

医学研究则为这种文化想象提供了部分现实支撑。流行病学数据显示,AB型血人群的IgG抗体水平较高,在抗疟疾、抗部分病毒感染方面显现优势。但这种生物学优势具有双刃剑效应:过强的免疫反应可能增加过敏性疾病风险,其纤溶酶原激活物抑制剂-1(PAI-1)水平偏高,也被认为与血栓形成相关。所谓"贵族血"的健康光环,实则建立在对疾病风险的动态平衡之上。

四、婚恋观念中的血型迷思

在婚恋领域,血型性格论持续发酵。A型血女性常被贴上"完美主义""浪漫细腻"的标签,B型血则与"自由洒脱"的形象绑定。这种简单归类忽视了人格形成的复杂性——京都文教大学的研究表明,血型对性格的影响度不足0.3%,远低于成长环境与教育因素。将AB型视为"恋爱变色龙"的说法,更像是文学修辞而非科学结论。

值得注意的是,血型偏见可能演变为新型歧视。日本劳动省数据显示,约18%企业曾在招聘中询问血型,部分幼儿园按血型分班。这种社会现象警示我们:当生物学特征被过度符号化,可能催生非理性的群体认知。真正的婚恋匹配,应建立在个体特质而非统计学概论的框架之上。

五、超越标签的认知重构

解开"贵族血"谜题的关键,在于区分事实与想象。AB型血的医学特性确有其独到之处:作为最晚出现的血型系统,其演化可能与人类迁徙中的病原体暴露相关。但这种生物学优势不能简单等同于社会意义上的"贵族",正如O型血的强适应性不意味着"原始"。每个血型都是人类适应环境的智慧结晶。

未来研究需在三个方向深入:建立大规模血型与慢性病关联的队列研究;解析血型抗原与免疫微环境的相互作用机制;开展跨文化研究以解构血型偏见的形成机制。唯有如此,我们才能将血型从文化想象的桎梏中解放,还原其作为生命密码的本真价值。

本文通过梳理血型配对的科学本质与"贵族血"的文化建构,揭示出血型话题中科学与人文的共生关系。在医学进步与文化演变的双重视角下,我们既要尊重血型系统的生物学规律,也应警惕其被异化为社会歧视的工具。对于婚恋匹配这类复杂命题,或许正如AB型血的本质启示——生命的美好,正在于超越简单分类的无限可能。