在人类对血型的研究中,A型与B型的关系常被赋予“相克”的标签。这种说法既源自ABO血型系统的免疫学原理,也受到社会文化中性格理论的推波助澜。从输血禁忌到人际互动,A型与B型的“相克”现象背后,既有科学规律可循,也存在认知误区。本文将从生物学机制、医学实践、心理假说及文化影响四方面展开分析,探讨“相克”的本质与边界。

一、免疫学基础:抗原与抗体的天然对抗

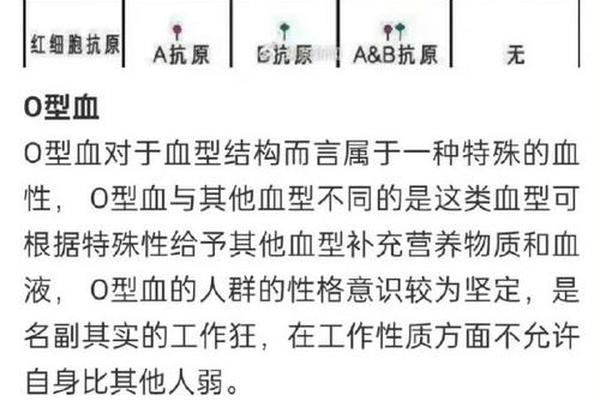

ABO血型系统的核心在于红细胞表面抗原与血浆抗体的互斥性。A型血的红细胞携带A抗原,血浆中含有抗B抗体;B型血则携带B抗原,血浆中存在抗A抗体。当A型血与B型血直接接触时,抗A抗体与B抗原、抗B抗体与A抗原会引发凝集反应,导致红细胞破裂,严重时可危及生命。

这一机制在输血医学中尤为重要。例如,若将A型血误输给B型受血者,B型血浆中的抗A抗体会迅速攻击输入的A型红细胞,引发溶血反应。历史上,因血型不匹配导致的医疗事故曾屡见不鲜,直到1901年兰德斯坦纳发现ABO系统后,输血安全才得到保障。值得注意的是,这种“相克”是单向的生物学反应,而非个体间的主动排斥,其本质是免疫系统的自我保护机制。

二、医学案例:从输血禁忌到器官移植

临床实践中,A型与B型的“相克”不仅限于输血。在器官移植领域,供体与受体的血型匹配是手术成功的关键因素之一。例如,B型受体若接受A型供体的器官,器官细胞表面的A抗原可能引发急性排斥反应。数据显示,ABO血型不兼容的肾移植患者术后生存率显著低于匹配者,这一现象在肝脏移植中同样存在。

医学界也在探索突破血型限制的技术。例如,通过血浆置换术清除受体体内的抗A或抗B抗体,或使用免疫抑制剂降低排斥反应风险。2019年日本曾报道一例成功实施的ABO血型不相容心脏移植案例,标志着相关技术的进步。尽管如此,血型匹配仍是当前医学实践的首选原则,生物学层面的“相克”仍是不可忽视的客观限制。

三、性格假说:文化建构中的对立叙事

20世纪初,日本学者古川竹二提出“血型性格论”,将A型描述为严谨保守,B型为自由散漫,并认为两者性格存在天然冲突。这种理论在日本社会广泛传播,甚至衍生出“B型克A型”的职场文化——例如认为B型员工的创新性会挑战A型上司的规则导向。

但这种假说缺乏科学依据。多项大规模研究显示,血型与性格无显著相关性。2014年《日本心理学杂志》对超过1.5万人的调查发现,所谓A型与B型的性格差异更多源于社会期待而非生物学本质。神经科学领域的研究也表明,性格形成受基因、环境、教育等多因素影响,单一血型参数无法解释复杂的人格特征。

四、社会镜像:从标签化到群体偏见

血型“相克论”在社会层面催生了刻板印象。在日本招聘市场中,部分企业曾公开表示偏好特定血型员工;中国社交媒体上,“A型与B型不合”的情感类话题阅读量超2亿次。这种标签化现象实质是将生物学差异扩大为社会认知偏差。

值得关注的是,血型偏见可能影响人际互动。心理学实验显示,当受试者被告知对方血型“相克”时,即便虚构信息,其合作意愿也会下降15%。这种现象印证了“自我实现预言”理论——预设的冲突预期可能真正引发关系紧张,形成虚假的“相克”循环。

五、免疫与行为:未被证实的关联猜想

近年有学者尝试从免疫学角度解释行为差异。日本学者藤田一郎提出,A型血人群抗B抗体的存在可能增强其对B型个体的警惕性,这种生理机制在进化中演化为心理疏离。该假说尚未得到实证支持。2023年《自然》杂志的一篇综述指出,抗体与性格的关联研究多存在样本量小、对照组设计缺陷等问题。

更具科学价值的探索集中在血型与疾病易感性领域。例如,A型血人群患胃癌风险较高,B型血对疟疾抵抗力较强,但这些发现与性格或人际关系无直接联系。当前研究趋势表明,血型研究正回归医学本质,而非继续沉溺于社会心理学的推测。

结论:破除迷思与理性认知

A型与B型的“相克”本质包含两个维度:在生物学层面,它是免疫系统的保护性反应;在社会文化层面,则是被建构的认知偏见。医学实践必须严格遵守血型匹配原则,而人际交往则应警惕标签化思维。未来研究需区分两者边界:在免疫学领域深化血型排斥机制的分子研究,在社会科学领域探讨文化偏见的形成路径。唯有摒弃简单的“相克”叙事,才能更科学地理解血型差异的多重意义。