血型作为人类遗传特征的重要标记,不仅承载着生物学层面的生命密码,更是医学、社会学乃至文化研究的交叉领域。AB血型与A血型的结合,既是基因传递的奇妙碰撞,也折射出血型分布背后复杂的历史与地理因素。从全球范围来看,AB血型作为最晚出现的血型系统,其人口占比始终处于低位,而这一现象的形成机制与人类迁徙、基因突变及环境适应性密切相关。

遗传规律与血型组合

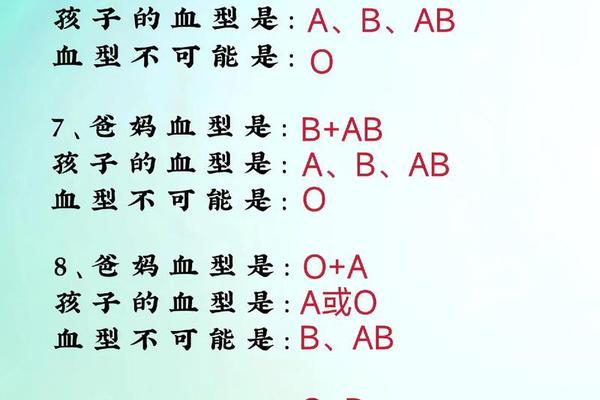

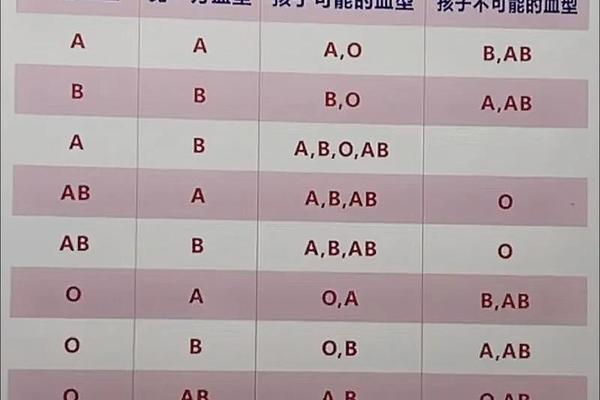

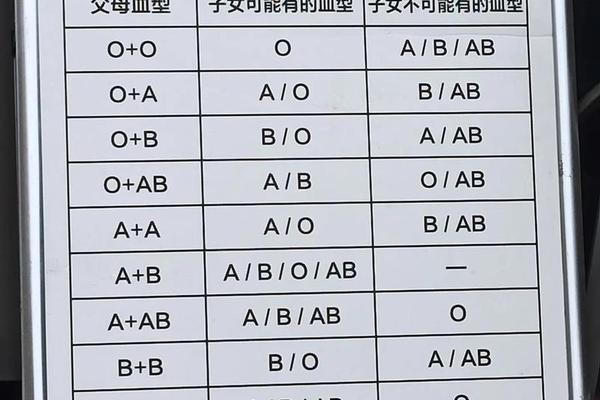

根据ABO血型系统的遗传学原理,AB型血(基因型IAIB)与A型血(基因型IAIA或IAi)结合时,子女的血型可能呈现多样化特征。当A型血为显性纯合型(IAIA)时,其与AB型血配偶的基因组合将产生IAIA(A型)或IAIB(AB型)两种可能;若A型血为杂合型(IAi),则后代可能获得IAi(A型)、IBi(B型)、IAIB(AB型)或ii(O型)的基因型。这一规律揭示了AB型与A型结合时,子女可能出现的血型范围包括A、B、AB三种,而O型血的出现概率极低,仅在A型父母携带隐性O基因时存在理论可能。

值得注意的是,临床上存在罕见的CisAB型血例外情况。这类特殊血型的个体虽表现为AB型,但其A、B基因位于同一条染色体上,另一条染色体携带O基因,导致其与A型配偶可能生育出AB型子女。此类案例在波兰、日本等地均有报道,需通过DNA检测才能准确判定。这提示血型遗传规律虽具有普适性,但仍需结合分子生物学技术应对基因变异的复杂性。

全球与区域人口分布

AB血型在全球人口中的占比呈现显著地域差异。根据国际输血协会数据,AB型血在亚洲的分布比例最高(约10%),而在欧洲和非洲则低于5%,美洲部分地区甚至完全缺失。中国作为AB型血相对集中的区域,其总体占比约为7%-9%,但具体到不同省份,这一比例从西藏的6.89%到山东的11.20%不等,反映出明显的地理梯度特征。长江流域的AB型血人口比例(8%-9%)显著高于两广地区(4.63%-6%),这与历史上游牧民族南下、农耕文明基因交融的路径高度吻合。

这种分布格局的形成与人类迁徙史密切相关。分子人类学研究显示,AB型血的出现晚于A、B型,约在公元前500年左右随着丝绸之路的商贸活动,B型血族群与中原A型血族群融合而产生。蒙古族、满族等北方游牧民族中B型血占比达40%-60%,其与南方A型血族群的混居,为AB型血的产生提供了基因池基础。而在青藏高原等地理隔离较强的区域,AB型血占比偏低,印证了基因交流受限对血型分布的影响。

生物学特性与医学意义

AB型血的特殊抗原结构赋予其独特的医学价值。作为唯一同时携带A、B抗原却不产生相应抗体的血型,AB型个体曾被称为“万能受血者”。但现代医学证实,这种特性仅限于红细胞层面的兼容性,血浆中仍存在微量抗A1抗体,大量异型输血可能引发迟发性溶血反应。流行病学研究还发现,AB型血孕妇发生子痫前期的风险较其他血型增加32%,这可能与血管内皮细胞表面ABH抗原影响胎盘灌注有关。

在遗传疾病关联性方面,AB型人群表现出特殊的易感性。日本学者山本的研究指出,AB型个体携带的IB基因可能干扰胆固醇代谢酶活性,导致心血管疾病发病率较O型血提高23%。而我国临床数据显示,AB型血新生儿病理性黄疸发生率是A型血的1.5倍,这与母婴ABO血型不合引发的溶血反应直接相关,建议AB型血孕妇在妊娠期加强抗体效价监测。

社会认知与文化隐喻

AB型血的社会认知呈现出矛盾性特征。在东方文化中,AB型常被赋予“理性与感性并存”的性格标签,日本学者能见正比古的《血型性格学》将其描述为“矛盾的统一体”。这种认知虽缺乏严谨科学依据,却深刻影响着婚恋匹配、职业选择等社会行为。值得注意的是,我国血库AB型血浆长期处于紧缺状态,这种“贵族血”的稀缺性与其实际医学需求形成鲜明对比——统计显示,AB型血仅占临床用血需求的5%,但应急储备缺口高达30%。

在基因技术突飞猛进的当下,AB型血的生物学研究正转向更精细的分子层面。2019年《自然·遗传学》刊文揭示,ABO基因中rs8176746位点的单核苷酸多态性(SNP)与新冠病毒易感性存在关联,其中AB型人群的感染风险较O型提高21%。这类发现不仅拓展了血型研究的医学边界,也为精准医疗提供了新的靶点。

AB血型与A血型的遗传组合,本质上是人类基因多样性的微观体现。其全球分布的差异性,既是历史迁徙的基因印记,也是自然选择作用于抗原系统的结果。从临床医学角度看,AB型人群的特殊生理特性提示需要建立针对性的健康管理方案,如加强孕期监测、优化输血策略等。未来研究应聚焦于:①ABO基因表观遗传修饰与环境因子的交互作用;②血型抗原在免疫应答中的精确调控机制;③基于血型特征个性化医疗方案的开发。唯有深入解析血型密码的多维价值,才能更好服务于人类健康事业。