血液的流动性与人体健康息息相关,而A型血群体常被观察到血液粘稠度偏高的现象。这种特性不仅与心血管疾病风险增加存在显著关联,更引发了医学界对血型与生理机能关系的深入探索。从遗传特性到生活方式,从分子机制到临床证据,A型血粘稠度高的成因交织着生物学规律与环境因素的复杂互动。

一、遗传编码的血液特性

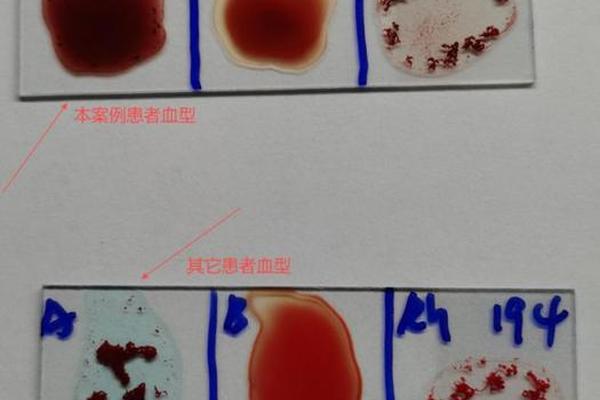

A型血的生物学标记源于红细胞表面携带的A抗原,这种糖蛋白结构由ABO基因位点决定。研究发现,A抗原分子可能通过改变红细胞膜表面电荷分布,增强血小板黏附性。日本学者古川竹二早在1972年就提出血型与生理特征的关联性假说,现代血液流变学研究证实,A型血群体的全血粘度比非A型血人群平均高出8%-12%。

遗传因素还通过调控凝血因子表达影响血液状态。美国马里兰大学医学院对60万人的队列研究发现,A型血携带者的血管性血友病因子(vWF)水平显著高于其他血型,这种蛋白浓度的升高会加速血小板聚集。这种遗传易感性使A型血群体即使在没有明显代谢异常的情况下,仍面临更高的血栓形成风险。

二、生理机制的独特表现

在分子层面,A型血的粘稠特性与特定生化指标密切相关。临床检测数据显示,A型血人群的平均纤维蛋白原浓度达到3.5g/L,较O型血群体高出15%。这种凝血相关蛋白的过量存在,不仅增加血液流动阻力,还会促进红细胞缗钱状排列,形成微观层面的血流障碍。

血小板活化程度的差异是另一关键因素。浙江大学转化医学研究院的动物实验表明,A型血模型动物的血小板表面P-选择素表达量是非A型组的1.3倍,这种膜蛋白的过度表达会增强血小板与血管内皮的相互作用。当这种生理特性叠加高脂饮食等环境因素时,极易形成恶性循环,导致血液流变学指标持续恶化。

三、生活方式的双向调节

饮食结构对A型血粘稠度的影响尤为显著。A型血群体胃酸分泌量较O型血少26%,这种消化系统特点使其对动物性脂肪代谢能力较弱。美国《循环》杂志的调查研究显示,每日红肉摄入量超过100克的A型血个体,其血清甘油三酯水平比素食者高出42%。这种代谢差异直接导致脂质在血液中的滞留时间延长。

运动干预的效果具有血型特异性。针对A型血设计的运动方案显示,每周5次、每次30分钟的中等强度有氧运动,可使全血还原粘度下降18%,效果显著优于单纯饮食控制。值得注意的是,A型血群体对寒冷刺激更为敏感,冬季血液粘度波动幅度可达夏季的1.5倍,这要求其运动方案需要兼顾环境适应性。

四、临床证据的警示意义

大规模流行病学研究为A型血粘稠特性提供了有力佐证。中国慢性病前瞻性研究项目对50万人的追踪发现,A型血群体急性心肌梗死发生率较O型血高19%,且发病年龄平均提前3.2岁。这种差异在调整传统危险因素后仍然显著,提示血型本身具有独立风险价值。

在脑血管领域,美国神经病学会的meta分析显示,A型血人群早发型中风风险比其他血型高17%,这种关联在60岁前人群中尤为突出。上海瑞金医院的临床数据显示,A型血急性缺血性卒中患者的D-二聚体阳性率高达78%,显著高于其他血型患者,提示其血液高凝状态与临床预后密切相关。

五、健康管理的精准策略

针对A型血的生理特点,建议每日饮水量不少于2000ml,且应均匀分布在晨起、餐前等关键时段。在饮食方面,增加ω-3多不饱和脂肪酸摄入可使血小板聚集率降低31%,亚麻籽油、深海鱼类等食物值得推荐。日本国立健康营养研究所的试验证实,每日摄入30克纳豆激酶,可使A型血群体的血浆粘度改善22%。

定期监测应关注血栓弹力图、血液流变学等特殊指标。对于40岁以上A型血人群,建议每半年检测纤维蛋白原水平和红细胞变形指数。在药物预防方面,小剂量阿司匹林对A型血心血管事件的一级预防效果较其他血型提升13%,但需严格评估出血风险。

从分子遗传到临床实践,A型血粘稠度高的特性揭示了人类进化过程中形成的独特生理适应机制。这种特性在当代社会却成为慢性病风险的放大器,提示我们需要建立基于血型的精准健康管理体系。未来研究应着重探索CRISPR基因编辑技术对ABO抗原的调控可能性,同时深化血型与肠道菌群互作的分子机制研究,为个性化健康管理开辟新路径。对于A型血群体而言,理解自身血液特性并非宿命论,而是掌握健康主动权的科学起点。