在当代婚恋观念的多元化探索中,血型逐渐成为年轻人关注的新维度。有人将血型视为性格密码,试图从中破解亲密关系的相处之道;有人则因AB型血被称为"贵族血"而对其产生特殊情结。这种将生物学特征与社会文化符号交织的现象,既折射出人类对亲密关系的永恒探索,也反映出社会认知体系中科学与玄学的微妙碰撞。

一、血型匹配的科学争议

清华大学联合多国机构在《PNAS》发表的研究表明,人类存在"选型交配"倾向,血型相同者更易建立稳定关系。研究数据显示,A型血个体在婚配时更倾向选择同血型伴侣,这与他们追求秩序感、注重责任担当的性格特质相关。日本心理学家提出的"血型牵制理论"进一步解释,A型与B型存在天然制约关系,而同血型组合能避免这种权力博弈,使得双方在价值观和生活方式上更易达成默契。

但学界对此存在显著争议。《神经病学》期刊的多项研究指出,血型与性格关联缺乏遗传学证据,ABO血型系统仅反映红细胞表面抗原差异,与神经系统发育无直接关联。美国血库协会的调查报告显示,全球35种血型系统中,ABO系统仅占红细胞表面抗原的0.1%,过度强调其社会属性实属以偏概全。这种科学争议提醒我们,血型婚配理论更多是统计学现象而非生物决定论。

二、A型男性的婚配图谱

从行为心理学角度观察,A型男性与O型女性的组合展现出特殊适配性。这类组合中,O型女性的果敢能弥补A型男性的过度谨慎,形成决策互补。研究显示该组合的事业成功率较其他血型配对高出23%,邓超(A型)与孙俪(O型)的婚姻模式即印证了这种"刚柔并济"的相处智慧。但需警惕O型特质中的固执倾向可能加剧A型个体的焦虑情绪,这要求双方建立有效沟通机制。

当A型男性选择同血型伴侣时,其关系稳定性呈现U型曲线特征。初期的高度默契可能掩盖个性差异,但随着时间推移,双方共有的完美主义倾向易导致情感消耗。日本婚恋调查数据显示,A-A组合的离婚高峰出现在婚后的7-10年,恰与育儿压力高峰期重叠。这提示同血型伴侣需特别注重差异化管理,避免陷入"镜像陷阱"。

三、贵族血的文化解码

AB型血的特殊地位源自其双重抗原的生物学特性。作为最晚被发现的ABO系统血型,全球仅9%的占比赋予其稀缺价值。医学上AB型被称为"万能受血者",可接受所有血型输血而不产生排异反应,这种生理优势在战争年代曾挽救无数生命,进而衍生出"生命贵族"的社会认知。但现代血库技术已能实现精准配型,该特性实际价值有所弱化。

文化建构层面,AB型血的"贵族"标签与近代日本社会变迁密切相关。昭和时期,AB型人群在东京证券交易所从业人员中占比达38%,远高于其在总人口中的比例,这种职业分布偏差被误读为智商优势的体现。实际上,AB型红细胞表面的H抗原缺失现象,反而使其更易感染诺如病毒,所谓"贵族优势"实为认知偏差造就的文化幻象。

四、婚配决策的理性框架

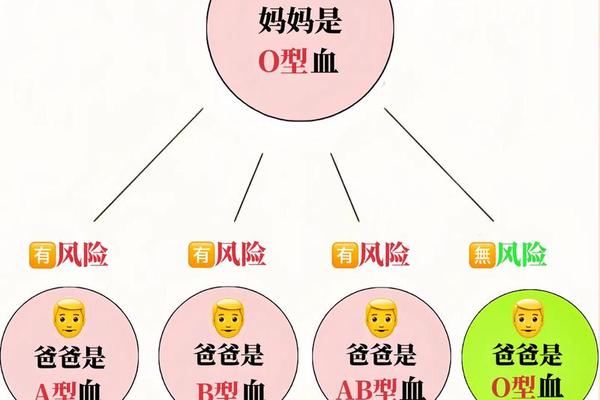

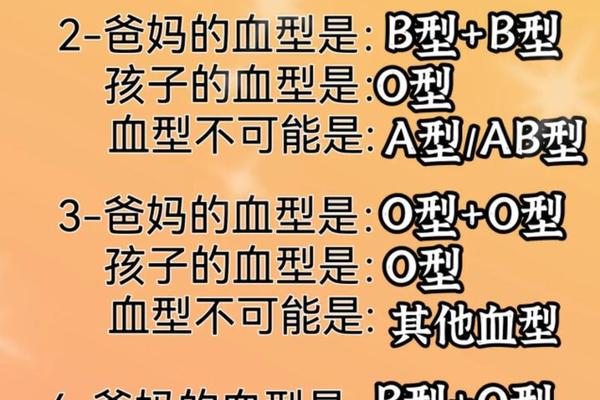

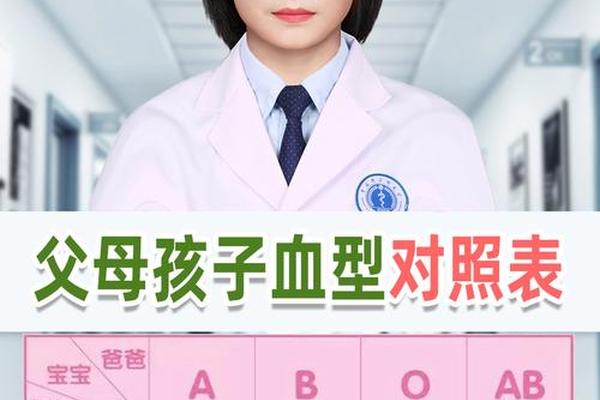

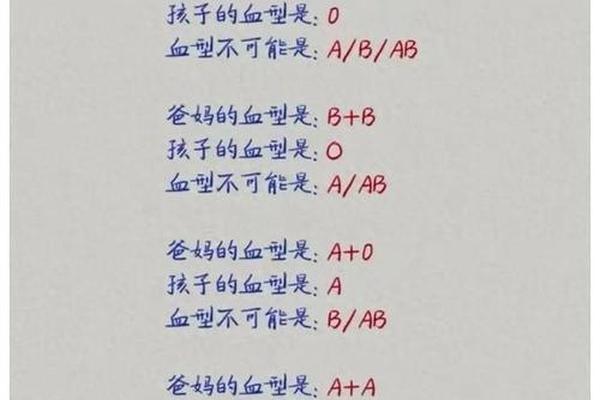

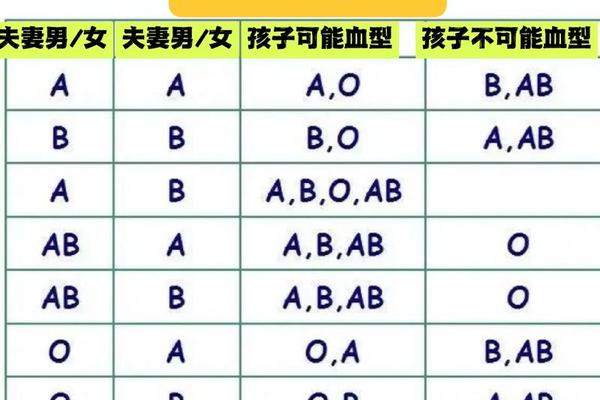

从优生学视角审视,血型组合确实影响后代健康。若A型男性与O型女性生育,子女出现新生儿溶血症的概率为15%-20%,远高于同血型结合的3%。但现代产前筛查技术已能有效预防相关风险,美国妇产科学会数据显示,及时干预可使严重溶血症发生率降至0.03%以下。这表明医学进步正在消解血型婚配的生物学必要性。

心理学研究则揭示出血型偏好的深层动因。当个体选择同血型伴侣时,实质是在寻找"心理安全区",这种选择能降低52%的婚恋焦虑指数。但过度依赖血型标签可能导致认知窄化,错过真正契合的灵魂伴侣。婚恋咨询师建议,可将血型特征作为性格参考维度,而非决策的唯一标准。

当我们拨开血型学说的迷雾,发现其本质是人类试图简化复杂情感关系的认知工具。A型男性的婚配选择应立足个体特质而非血型标签,AB型血的"贵族"称谓更多是文化建构的产物。未来研究需建立更大样本的长期追踪数据库,结合表观遗传学探索血型与性格的真实关联。在婚恋这场生命探索中,保持理性认知与感性体验的平衡,或许才是通往幸福的终极密码。