血型之谜:从“O型”到“A型”的医学探索

血液是人类生命的“液体密码”,而血型则是这串密码中最具标志性的符号。近年来,医学界记录到多例患者原本被鉴定为O型血,却在后续检查中“意外”转变为A型血的现象。这种看似违反遗传规律的血型变化,不仅引发了公众对血型认知的颠覆性思考,也揭示了医学检测技术、疾病干预以及生物转化技术的复杂关联。从实验室到临床,从误诊到基因突变,这一现象背后隐藏着现代医学的挑战与突破。

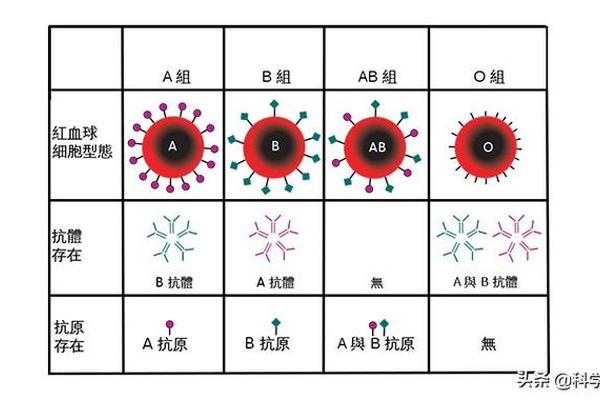

医学误诊:血型检测的局限性

血型检测的“准确性”并非绝对。常规的ABO血型鉴定依赖于红细胞表面抗原与血清抗体的反应,但某些特殊血型的存在可能导致误判。例如,A型血中的A2亚型因抗原表达微弱,极易被误判为O型。2023年武汉某医院接诊的邓女士案例中,她长期被诊断为O型血,最终通过基因检测确认为罕见的A2亚型。这类案例提示,传统血清学检测的灵敏度有限,尤其在面对稀有血型时,需结合分子生物学手段(如基因测序)才能避免误诊。

类孟买血型的发现进一步挑战了常规检测的可靠性。此类血型的H抗原缺失或减弱,导致红细胞表面A/B抗原无法正常表达,极易被误判为O型。福建一名患者因腰椎手术前的血型复核,最终被确诊为类孟买B型血,其子女的血型遗传规律看似“矛盾”,实则源于基因突变。这些案例表明,血型检测需结合多维度验证,以避免临床输血风险。

疾病干预:血型动态变化的诱因

某些疾病可能通过干扰抗原表达,造成血型的“临时性改变”。急性白血病患者常因红细胞生成受抑制,导致表面抗原减弱甚至消失。2020年一例白血病患者入院时被判定为O型,化疗缓解后复查竟恢复为A型。研究发现,白血病细胞异常增生可能抑制正常红系细胞发育,并干扰ABO基因的酶活性,导致抗原表达暂时性失效。

移植可能引发血型的永久性改变。当供体与受体的ABO血型不匹配时,移植后受体的造血系统被供体干细胞取代,红细胞抗原随之转变。例如,Rh阴性患者接受Rh阳性供体移植后,血型将永久转为供体型。这类干预性血型改变虽罕见,却为血液病治疗提供了新思路,同时也对输血安全提出了更高要求。

技术突破:血型转化的科学路径

近年来,科学家尝试通过酶工程技术实现血型的人工转化。2024年《自然·微生物学》的一项研究显示,肠道细菌嗜黏蛋白阿克曼菌分泌的酶可高效去除A型红细胞表面的N-乙酰半乳糖胺,将其转化为O型。这一技术的关键在于酶的精准性——既能切断特定糖苷键,又不损伤红细胞结构。早期研究中,咖啡豆提取的酶已成功将B型转为O型,但因效率低下未能推广。

更具革命性的是,剑桥大学团队利用酶灌注技术将捐赠肾脏的血管内皮细胞抗原清除,使A型肾脏可安全移植给O型受体。这为异体器官移植的供体选择开辟了新方向。血型转化的临床应用仍面临挑战:如何确保转化后红细胞的存活率?是否存在未被发现的抗原残留?这些问题需通过大规模临床试验验证。

争议:技术背后的隐忧

血型转化技术的推广需权衡医学效益与风险。一方面,O型血库的扩容可缓解全球性“血荒”,尤其在紧急救治中意义重大。人为干预血型可能打破生物遗传的天然界限。例如,若父母通过技术将子女血型转为O型,可能掩盖真实的遗传信息,影响法医学鉴定或疾病风险评估。

技术滥用风险不容忽视。若血型转化未严格遵循安全标准,可能导致溶血反应或免疫排斥。2019年加拿大团队发现肠道微生物酶的转化效率虽高,但其潜在副作用(如诱发自身免疫疾病)尚未明确。科学家呼吁建立全球性技术监管框架,确保研究透明化与成果共享。

结论与展望

血型从“O型”到“A型”的转变,既是医学误诊的警示,也是技术创新的契机。这一现象揭示了血型系统的复杂性:它受基因调控、疾病干预、技术转化的多重影响。未来研究需聚焦三方面:一是开发高灵敏度的多模态血型检测技术,减少误诊;二是深化酶工程研究,提升血型转化的安全性与普适性;三是建立跨学科评估体系,平衡技术创新与生命。

血液作为生命的载体,其奥秘远未被完全揭示。从误诊案例到基因编辑,从酶转化到器官移植,每一次突破都在重新定义人类对血型的认知。唯有以科学为基石,以为边界,才能让血型研究的成果真正惠及人类健康。